1950年2月,新中国初建,百事待举。此时,毛主席召见李强,严肃提议道:“或许,你可以考虑转行从事外贸工作。”

李强因毫无思想准备,本能地回绝了毛主席的提议,说:“主席,我还是更适合搞技术。”不久后,经济工作的李富春找到他,又一次提出希望他从事外贸工作。

这次,李富春早有准备,他列出了三点:首先,你在苏联6年,精通俄语;其次,你了解机械;最后,你熟悉经济,这些都是你的优势所在。

听取李富春阐述的理由后,李强认为继续拒绝已不妥,于是顺应了组织的安排,接受了任命。

李强虽调至外贸部门,但其红色特工生涯尤为传奇精彩。他不禁让人好奇:李强究竟何人,拥有哪些非凡经历?

【李强思想上的两次“转变”】

人们难忘《永不消逝的电波》中的场景:1949年上海解放前,我党电台发报员向延安告别:“同志们,再见了,我会一直想念大家!”

此刻,国民党特务突然闯入,这是我党地下电台黎明前的悲壮瞬间。然而,21年前拉开这一序幕的事件,却鲜为人知。

1928年10月某深夜,周恩来结束苏联“六大”后,入住中央特科交通部长李强家中。那时的李强年仅23岁,正值青春年少、意气风发之时。

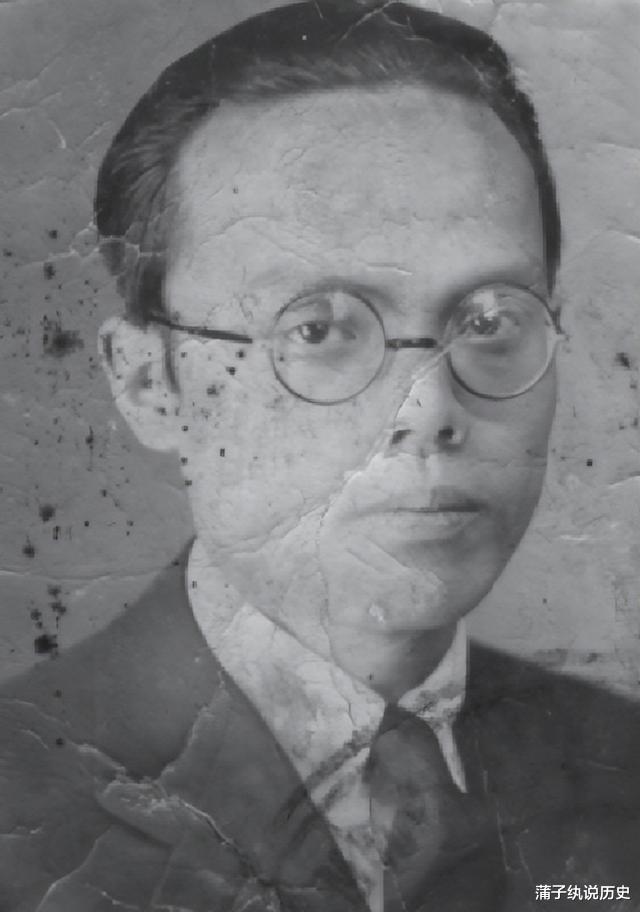

李强,本名曾培洪,字幼范,也曾用名曾培鸿、曾宗达。他来自江苏常熟县的一个文化世家,祖父为前清举人,父亲则是秀才出身。

6岁时,李强进入私塾学习,完成小学学业后,他于1920年进入杭州宗文中学。他勤奋学习,成绩突出,品德与学业俱佳,可称为全面发展的三好学生。

他受五四新思潮影响,力图挣脱传统与封建礼教束缚。此时,得上海求学的小学同学周奎之助,凭中学时数理化佳绩,考入上海南洋路矿学堂中学部三年级。

这所学校曾是上海一所由中国人创办的学府,拥有不拘泥于尊儒崇孔的氛围,注重个性化教学,发挥学生才能,令李强倍感欣慰。

李强在此奠定了扎实的英文功底,中学毕业后获中英文双证书,并进入该校大学部攻读土木工程。大学期间,他思想显著提升。他回忆道:

1925年'五卅'运动兴起时,我身为上海东华大学土木系学生,深感国难深重,民族危亡如巨石压胸。五四运动激发的反帝反封建热情,依旧在我们青年胸中熊熊燃烧。

1924年5月经叶楚伧引荐,李强加入了国民党。但不久后,他便察觉出叶楚伧实则是个极端反动的国民党右派。

受共产党员恽代英和张灏影响,李强于1925年6月加入共产主义青年团,并于7月在上海中共曹家渡支部正式成为中国共产党的一员。

11月,李强获任曹家渡共青团书记,次月增补为共青团上海地委候补委员。国共分裂之际,他被国民党除名,这次开除成为他思想升华的重要契机。

在五卅运动达到顶峰之际,李强踏上了革命征途,并一步步发展成为一名专职投身于革命事业的活动家。

1926年初,李强出任上海浦东共青团书记,他组织工人并创办贫民医院和学校,既帮助工人解决生活难题,又为他们补习文化,以提升其文化水平和政治意识。

李强因工作表现出色,受到共青团中央书记兼组织部长任弼时的赞扬。同年6月,他担任吴淞区共青团书记。次月,中共上海区委书记罗亦农将他调回原岗位。

此时,北伐军已进驻江西,中共上海区委筹划武装起义,并指令强负责研制炸药和手榴弹,以满足紧急需求。

李强虽未直接制造武器,却凭借化学知识,从化工公司购得原料,成功配制出黄色炸药。因条件限制,手榴弹未能制成,但他们通过其他途径获取了手榴弹。

1927年3月21日,周恩来领导的上海工人第三次武装起义成功,李强提前研制的炸药在起义中发挥了关键作用。

1927年2月,李强被任命为中共常熟特别支部书记。随后,常熟临时行政委员会成立,他兼任了该委员会的行政委员。

“四一二”反革命事变后,中共常熟特别支部转入地下,李强随即撤离常熟。不久后,他秘密返回上海,在艰难环境中寻得中共机关,并加入了周恩来直接领导的中央特科。

【在周恩来的请求下,李强研制无线电】

1928年6月至7月,中共六大在莫斯科举行。大会决定在上海设立无线电通讯设备,旨在增强中共中央与地方党委间的沟通与领导效能。

同年10月,中央特科的无线电通讯科接手了该任务。当时,无线电技术在我国尚属新颖,且受国民党政府管控,需自制发报机并培训报务员,技术与物质条件均面临诸多挑战。

周恩来返沪后不久,决定派李强研制无线电报机,并安排张沈川学习相关技术。为此,他亲自前往李强家交谈,这一幕便是文章开篇所述。

面对研制无线电收发报机的任务,李强颇感为难。他在大学专攻土木工程,专注于“铁路修建与桥梁建造”,从未涉足电讯领域,甚至未曾亲眼见过收发报机。

当时反动派严控无线电设备,且相关中文书籍难寻。周恩来说:“中文书难找,就看英文的。你英文基础好,自学完全没问题。”

周恩来深知,为上海工人武装起义筹备武器时,李强曾非专业地钻研并成功制造了黄色炸药与手榴弹。他进一步鼓舞道:即便炸药、手榴弹并非你的专长,你不也成功制造出来了吗?

周恩来认真地说:国民党严控无线电器材,市面难寻成品,迫使我们自制。中文资料稀缺,你英文好,可读英文书刊。有困难,组织会全力相助。

听完周恩来的指示,李强立刻回应:中央既已决定发展无线电并将此重任托付于我,我定当边学习边实践,竭尽全力完成任务。

接到研制无线电收发报机的任务,李强以爱好者身份结交无线电行业人士,共同研讨。他还与苏氏兄弟的“亚美无线电公司”及“大华无线电公司”交往,购买器材、工具和线路图样。

购买多本美国出版的英文无线电专业书籍学习后,李强开始尝试组装收发报机。他利用关系从大华公司获取大型收发报机,边拆解边研究,逐渐掌握了其中的原理。

随后进入制作阶段,普通零件可从市场购得,关键部件需向外国洋行订购。然而,紫铜管绕制的线圈洋行无售,因此只能自行制作。

购买零件时,李强结识了大华公司的郑国年。郑国年曾任职南京号邮轮报务员,颇为专业,给予李强诸多协助,并提供了所需的多种零件。

另一位业余无线电爱好者指导了李强绕制线圈的技巧。对李强帮助极大的是共产党员蔡叔厚,他留学日本专研电机,并在上海创立了绍敦电机公司。

在无线电设备和技术资料匮乏的情况下,李强与涂作潮合力试制收发报机,栖身于蔡叔厚的霓虹灯楼上。为确保安全,陈赓曾亲自前来此处进行视察。

李强与涂作潮隐匿此处,倾注心血,反复钻研,历经昼夜不息的辛劳,历经无数次挫败与尝试,历时一年,终于在1929年成功自制出首部收发兼备的无线电台。

这部50瓦的电台效果未知。张沈川先用它抄收国民党电台的天气预报和国际新闻,随后成功联系上世界各国业余无线电台,证明其完全可用。

李强与张沈川自此在英租界大西路福康里9号租下一幢三层石库门楼房,用作秘密电台地点,共同搭建起了我党的首座地下无线电台。

1930年三四月间,中央与南方局设立电台通报,随后电台迁至静安寺路赫德路福德坊32号的两层楼房。同年9月,该电台再次转移至慕尔鸣路。

【从苏联到延安】

1929年9月,中共中央指派李强两次到香港设立电台。尽管该电台仅运作不足一年,但仍完成了诸多重要任务。

1930年3月,中央特科开设了首期无线电培训班,周恩来指派李强主管。该班采取分散住宿、单独联络、上门授课的形式秘密运作,以确保不被敌人破坏。

第一期培训结束后,紧接着开始第二期,由李强和顾顺章负责任务,李强与张沈川具体组织。尽管有规定防范敌人,但训练班开办初期仍遭遇了两起侦探闯入事件。

顾顺章作为特科负责人,因骄傲未采纳李强分散办学建议。1930年12月17日,培训班开办仅月余即被巡捕查封,张沈川等20余人及器材被捕,此即“福利公司事件”。

李强幸得前往附近毛齐华家吃饭而脱险,随即骑车告知同志转移,并取回中央文件和电讯设备。党中央急令暂停活动,由陈寿吕接任第四科科长一职。

1931年4月24日,顾顺章,中央特科负责人,背叛组织。多亏强壮飞、周恩来、李克农、李强等迅速转移机关人员,党才幸免于难,之后李强等人撤离至上海以外地区。

周恩来等人安排下,李强于5月从尔滨抵达莫斯科,暂居李立三安排的共产国际宿舍,后转入苏联邮电部通信科学院,进行了长达7年的学习科研与教学。

尽管他未亲临中山大学如其他领导人,却专注于自己擅长的通信科研,最终成为党内知名的通信科学家。

因这篇论文,李强被苏联政府聘为7名无线电专家之一,名字被录入苏联百科词典,且其研究成果被命名为“李强公式”。

自1932年起,李强在共产国际无线电培训班执教,他凭借流利的英文,为各国党员详细讲解物理、数学及无线电的基本原理。

1937年,李强重新为中国及他国学员开设零件制作课程。课余时,他自学射击、骑马技能,并掌握了放映电影的方法。

在苏联的七年里,他积累了丰富的科学知识,养成了科学家的素养,学会了流利的俄语,并因此结识了许多苏联朋友。

1937年,七七事变突发。满怀爱国热情的李强迫切回国,历经重重困难后,于1938年抵达延安这一革命圣地,全身心投入到抗日救亡的伟大事业中。

抵达延安后,李强被委任至延安军工局担纲要职。上任初期,局长滕代远找他交谈,提出:“你将与王诤共事,负责军工局全局工作,并同时担任军委三局副局长。”

李强果断接受了任命,初到陕北那年,他便骑上大青马,踏遍每一处沟坎,积极探寻可用资源。

他明白资源是生产的关键,尤其在广袤的黄土地带,隐藏着丰富的可用于制造军火的资源。

延长石油沟的石油是关键动力源,陕北棉花为硝化棉提供重要原料,黄土岗蕴藏煤矿与铁矿;此外,黄土中还富含可用于制造军火的资源。

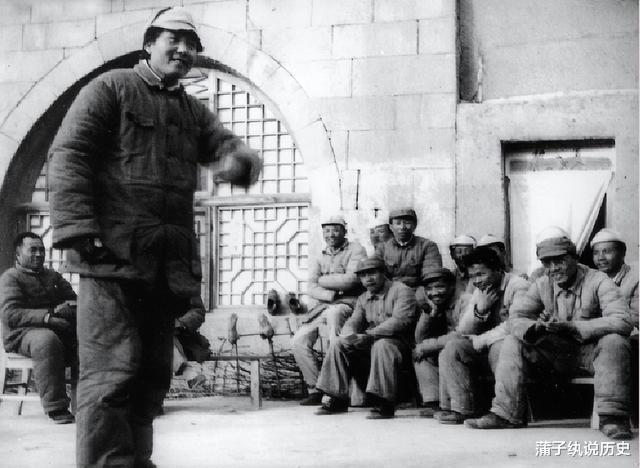

1938年3月,军工局成立后,李强选定安塞茶坊镇作为起点。于黄土高坡上,他亲力亲为,倚重技术人才,相继建起了炸药、枪炮、炼油、炼钢及制药等工厂。

延安军工厂仅用一年便生产了数万颗手榴弹、掷弹筒及步枪、迫击炮弹。这是他在上海炸弹制作经验的延续,同时也得益于他在苏联所学到的知识与技能。

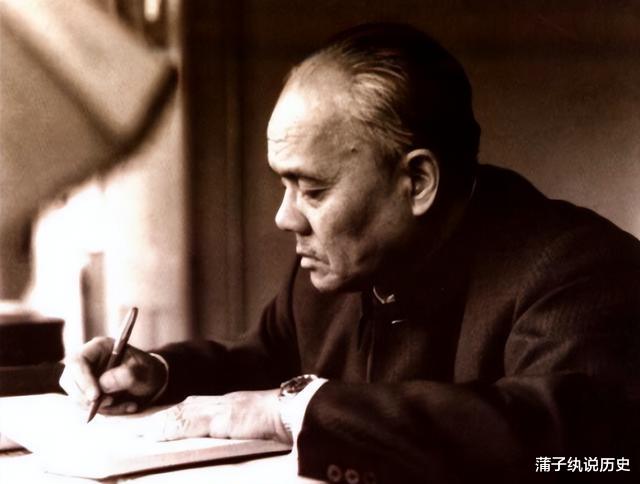

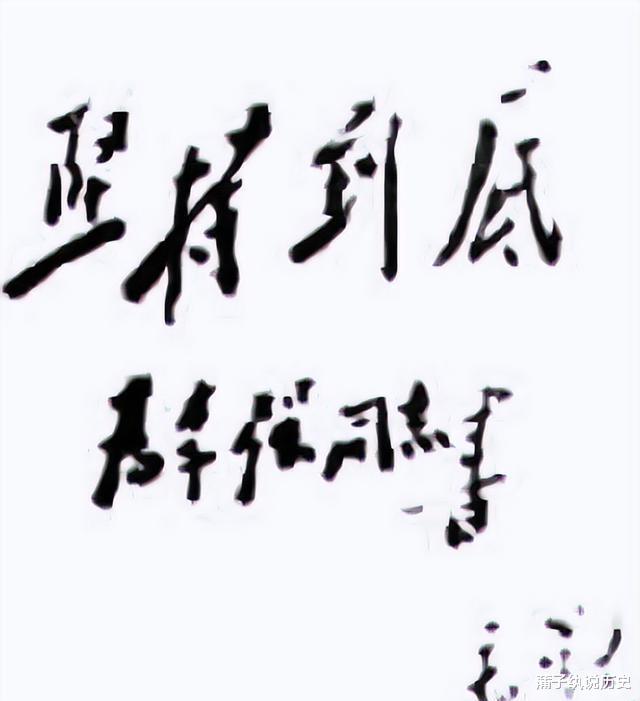

中央军委推广了李强重用技术干部的经验至各根据地和边区。1944年5月1日,延安召开陕甘宁边区工厂大会,毛泽东为李强题词“坚持到底”。

【李强奉命建造短波发射台】

1944年6月,李强接手了新职责,出任延安自然乐学园院长一职,他因此成为了李富春、徐特立、陈康白之后的第四位担任该科学院院长的人物。

在此期间,他成功保护了沈鸿、钱志道等工程师,并在短短五年内,总计培育了超过500名的干部人才。

该时期不仅助力抗日战争胜利及全国解放,还培育了众多科技人才,他们日后有的成为部长、局长,更有甚者,成为了国家知名的领导人。

解放战争时,李强任军委工矿委员会副主任,他考察了晋察冀、晋绥、晋冀鲁豫三大军区的资源和兵工生产。9个多月调研后,他完成了三篇详实的调查报告。

一次考察军工生产时,李强偶遇廖承志。廖承志对他说:“速去西柏坡,朱德与刘少奇正盼你前去交谈。”

傍晚时分,李强匆匆抵达西柏坡。随即,刘少奇和朱德向他传达了紧急任务:需立即着手建造短波发射台。

延安新华广播电台是我党于1940年创办的首座广播电台。那时,延安军工局与广播电台保持着紧密联系。

李强奉命建造了短波发射台,成功将新华社的声音传播至全球各地,奠定了新中国广播事业的基石。

李强在废钢中寻得一根适宜的汽车曲轴,机智地替代了电台损坏的曲轴,成功恢复了中断的对内对外广播。

李强接手任务的首要工作是考察新台址,经综合考量,决定将台址设于河北井陉县,播音室定在窟窿峰村,而发射台则选址于天护村。

天线已架设完毕,但缺方向测定仪器,调试受阻。李强建议:选个月光皎洁的夜晚,参照北极星,对准地球子午线,以此确定天线首个木桩的朝向。

该天线恰好指向无锡上空,位于南京与上海之间,这标志着无线电史上的重要突破:“李强公式”首次在我国得到实际应用。

李强在北京初次设立的办公室位于广播事业局。彼时,廖承志已转至侨务办公室工作,因此,广播事业局的相关事务便交由李强来主持。

1949年10月1日,李强作为广播专家及负责人,肩负起确保开国大典时天安门城楼上扩音机正常工作的重任。

开国大典之日,李强提前至天安门城楼进行设备调试,初时效果良好。然而,典礼启动后,扩音器却意外传出刺耳噪音,令人颇感意外。

他判断是机器与外界声音产生了共振。紧急关头,李强迅速将帽子罩住麦克风,噪声随即停止。

此时,中华人民共和国的开国领袖已登上天安门城楼,群众热烈欢呼。李强全神贯注,紧盯着与城楼正中扬声器相连的各台无线电设备。

他专注地辨析着声音的特质、响度与音调。毛泽东走近话筒,霎时,那熟悉的洪亮湖南腔调穿透话筒,响彻全球:“中华人民共和国中央人民政府今天成立了!”

新中国成立后,李强任广播事业局与邮电无线电总局局长。期间,他主导架设了北京至莫斯科的有线电话及万两千公里电话铁路,这对促进中苏交往发挥了关键作用。

在李强规划建造“世界第一塔”,旨在推动中国广播电信事业迈上新台阶之时,组织赋予了他新的任务。

【毛主席点名让他搞外贸】

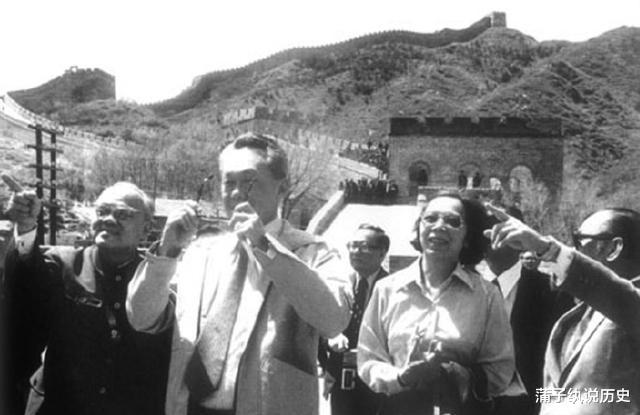

新中国成立后不久,毛泽东决定访问苏联,李强被选中陪同。鉴于李强精通俄语且具备技术背景,毛泽东直接对李强说:“你转行从事外贸工作,如何?”

起初,李强礼貌地回绝了。然而,经李富春多次恳请,他最终勉强答应了。

1950年,因李强在无线电电子学领域的理论与实践方面的杰出贡献,他被颁发范旭东先生纪念荣誉奖章。

1952年9月,中华人民共和国对外贸易部成立,取代外贸部。随后,李强留在莫斯科,担任新成立的对外贸易部副部长,并常驻苏联,任中国大使商务参赞。

1955年6月,中国科学院学部成立大会上,李强被选为技术科学部学部委员,是这届大会选出的172名学部委员中的一员。

李强因这一身份,成为了新中国首批院士里独一无二的老一辈革命家。

1956年回国后的李强,开始担任外贸部副部长,并最终升任部长。他在这个岗位上奉献了几十年,为新中国在经济、外贸及外交领域的发展做出了卓越贡献。

他致力于筹建中国科学院电子学研究所并成功担任所长。同时,李强还兼任国家科技委员会副秘书长、航空工业委员会成员等职务,参与科技和国防建设领导工作。

1956年,李强与老战友陈赓、聂荣臻共饮。数十年后,陈赓成为副总长、开国大将,聂荣臻担任国防科委主任、开国元帅。

李强一向不看重名利,却忽然心生羡慕,半开玩笑地说:“要不把我调你们部门吧,我也想尝尝当将军的滋味,过过瘾!”

聂荣臻元帅笑道:“我这辈子,就缺你这份才华,不然我也能当个学部委员。”

陈赓大将笑道:“我军中将才济济,但像你这样的技术专家实属罕见。国家正急需外力研发尖端武器,能担此重任者,非你莫属。”

听了那话,半醉半醒的李强,与两位好友不由得相视而笑,声此起彼伏,充满了整个空间。

李强身为外贸部副部长及科技专家,常赴核导弹基地调研。中苏关系恶化后,他遵照周总理指示,承担起整理苏联专家遗留事务的职责。

经历中苏贸易、抗美援朝军火贸易以及中苏分裂导致的贸易中断后,李强被正式任命为外贸部部长。

周恩来直接领导下,他负责援越抗美的物资调配。面对内忧外患,已年过六十的他日夜坚守,确保中苏军火物资持续送达越南战场。

李强65岁时,再次接受周恩来任务,如昔日建立电台一般,于1970年12月亲率队伍潜入越南南方前线,考察战况与物资供应,不顾炮火连天,甘愿冒生命危险。

1978年,国家步入正轨,年过七旬的李强凭借其深厚学识、广阔视野及敏锐洞察力,首先建议中央借用外资,并率先引进美国可口可乐生产线,积极推动对外开放,为欧美及港澳贸易奠定基础。

1981年3月,李强正式卸任对外贸易部长一职,随后接任国务院顾问的岗位,继续为国家发展贡献智慧与力量。

1996年9月29日,他在北京逝世,终年91岁。

李强的一生,始终践行了毛主席“坚持到底”的鼓励,他以实际行动证明了自己,既是一位坚定的革命家,也是一位杰出的科学家。