抗战期间,傅作义始终秉持民族大义,积极与八路军携手,共同抵御外敌。他这一立场赢得了我党的高度评价,认为他在合作抗日方面做出了重要贡献。

在解放战争末期,傅作义展现出大局观,不顾众人异议,坚决与我党达成共识,果断带领部队起义,保护了历史悠久的文化名城免受战火破坏,使之完整归还人民,为国家民族立下卓越功勋,获毛主席赞誉其为北平和平解放的大英雄。

在1955年的授衔讨论中,虽然傅作义最初被列入开国上将的候选名单,但毛主席在审阅时划去了他的名字,并指出授予上将军衔对他来说稍显不足。

为何毛主席会发表这样的言论?这背后的原因值得我们探究。要理解他的这一表述,需深入考察当时的情境与背景,确保逻辑清晰且语句表达自然流畅。

【绥远抗战触发西安事变 促使蒋介石同意联共抗日】

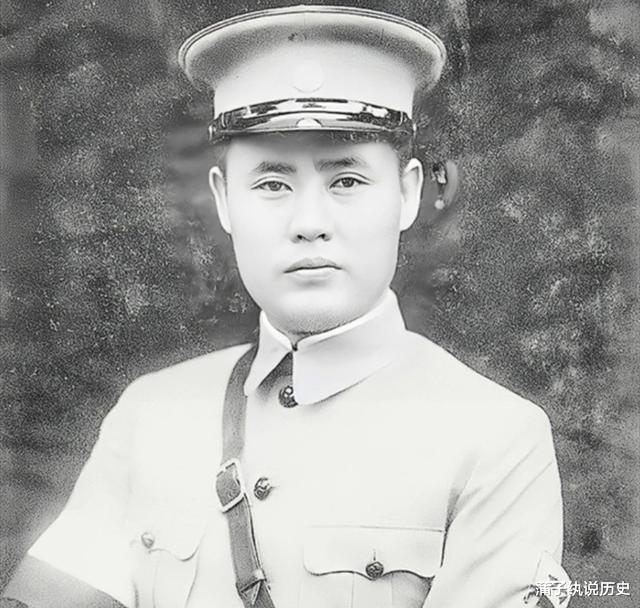

1918年,傅作义23岁时自保定军校学成归乡,随即加入山西阎锡山的晋军。在晋军中,他凭借出色表现赢得了阎锡山的青睐与高度认可。

傅作义在中原大战后,因阎锡山战败而转投蒋介石麾下。在随后的诸多战役中,他凭借卓越的军事指挥能力赢得了蒋介石的赏识,屡获升迁,最终担任三十五军军长,并同时兼任绥远省主席一职。

1931年,蒋介石在日寇发动九一八事变、中日民族矛盾激化之际,却未对日寇入侵作出有效应对,反而持续专注于剿灭共产党,对国家的危急局势置若罔闻。

傅作义心怀爱国之情,对蒋介石的某些做法颇为不满。然而,身为下级,他深知自己难以改变蒋介石的决定。在无奈之中,他作出了决定,率领麾下部队,毅然前往前线抗击日军。

傅作义在动员官兵抗日时,喊出了“誓死不当亡国奴,愿作战场英魂”的爱国号召,这深深触动了官兵们的爱国情怀。随后的对日战前训练中,他们个个态度积极,训练刻苦认真。

1933年期间,他带领所属部队投身于长城一带的抗日战斗之中,积极参与抵抗外敌入侵的战役。

1935年,华北地区局势急剧恶化,日寇野心膨胀,不断推进其侵略步伐,导致华北事变爆发,魔爪逐渐伸向华北大地。

在日寇肆无忌惮的侵略面前,中国共产党作出了决策,要与诸如傅作义这样的地方强大势力携手,共同投入到抗击日寇的斗争中,以捍卫国家领土。

1936年8月14日,傅作义收到了毛主席的亲笔信,信中清晰传达了我党的意愿:期望与傅将军携手,共同承担抵御外侮、保卫国家不受日军侵犯的重大使命。

傅作义在阅读信件之后,内心深受触动,这份感动进一步巩固了他坚持抗战直至胜利的信念,使他对抗战到底的决心愈发坚定不移。

10月22日,正在西安的彭雪枫受毛主席派遣,前往会见傅作义。经过深入交流,傅作义对中共关于停止内战、共同抗日的主张表达了高度赞同。

11月15日,在飞机大炮的火力支援下,伪蒙军协同日军对绥远的红格尔图发起了猛烈攻势。面对强敌,傅作义亲临前线指挥,带领官兵英勇抵抗,与日本侵略者展开了激烈的生死较量。

绥远抗战爆发后,我党随即宣布支持,并向南京政府、各党派、各界人士及全国民众通电,呼吁摒弃对日妥协,加强绥远前线支援,号召全国团结一致,共同抵御外侮。

在全国范围内,由于我党的通电引发了广泛共鸣,加之地下党组织的积极促动,一股声援绥远抗战的热浪迅速席卷全国。

受到绥远抗战的激励,各地实力派相继发声,主张终止内战,共同抗日。其中,广西的李宗仁、白崇禧,广东的余汉谋,以及山西的阎锡山等人均表达了意愿,请求派遣军队前往绥远支援。

张学良屡次恳请蒋介石速作决断,派他带领东北军支援绥远战事,然而蒋介石一再以“条件未备”为由推托。这一连串的受阻,最终促使张学良与杨虎城两位将领采取了军事劝谏行动,引发了西安事变。

西安事变和平解决后,国共内战得以停歇,双方进而开启了第二次合作,携手并肩,共同投入到抗击日本侵略者的斗争中。

【傅作义与我党合作抗战 被蒋介石称为“七路半”】

抗日战争全面爆发后,傅作义出任国民党第二战区第七集团军总司令,他与共产党八路军在战场上协同作战,彼此间配合得当,合作过程十分顺利,建立了良好的合作关系。

1937年,日军于9月13日攻占大同后,傅作义接到命令,即刻带领部队赶往平型关与雁门关区域拦截日军。与此同时,八路军也进入晋西北地区,与晋军并肩作战,共同抵御日军。

平型关战役里,我军不仅歼灭了众多日军,还收获了众多武器装备、车辆马匹。此外,此役成功减缓了日军对山西的攻势,为晋军赢得了数日时间用于作战部署与战前准备。

在太原保卫战中,傅作义肩负守城重任。然而,国民党军队的怯战情绪及战役部署上的差错,导致太原城陷入孤立无援的境地,最终被日军团团包围。

日军猛攻太原城,傅作义指挥部队,配合空军,与装备精良、占绝对优势的日军展开了三天三夜的激战。但因敌强我弱,伤亡巨大,为保存有生力量,傅作义最终决定分散部队突围。

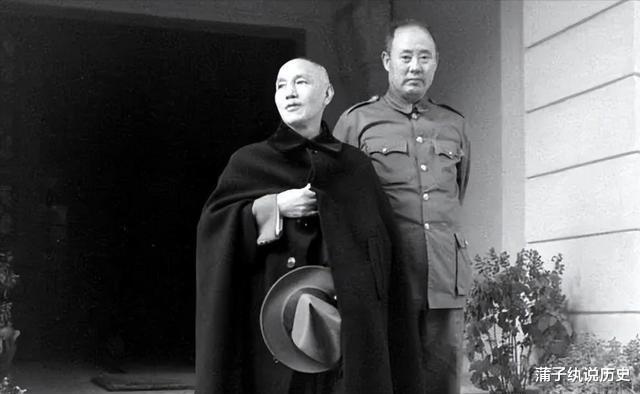

阎锡山正计划因傅作义弃城突围而施以军法,却接到蒋介石电报。蒋高度赞扬傅作义孤军死守太原的勇气,并声称,任何人若对傅作义放弃太原的决定有不满,可直接向他反映。

表面上看,蒋介石似乎是在支持傅作义,然而实际上,他的真正目的是离间傅作义与阎锡山之间的关系,以此达到分化的效果。

1938年初,傅作义根据阎锡山的指令,以第二战区北路军总司令的身份,率部进驻西北的临县、河曲及保德区域,并与八路军120师共同展开抗日斗争。

在晋西北,120师已建立抗日根据地,其总部紧邻傅作义部。贺龙、肖克、关向应等师长及军政干部,与傅作义及其军官频繁交流,常相聚共议战事心得,彼此关系和谐,合作无间。

傅作义对我党八路军的严明军纪与敬业精神颇为赞赏,据此,我党响应其请求,选派多名干部及抗大毕业生前往其部队,协助进行军队的整顿与建设。

1938年末,蒋介石将傅作义部队从阎锡山指挥的第二战区调出,归入第八战区,并任命傅作义为第八战区副司令长官及绥远省主席。此举标志着傅作义成功脱离阎锡山体系,开始独立领导其军事与政治事务。

1939年伊始,根据蒋介石的指令,傅作义将军转战至绥远的后套地带,并将指挥中枢安置在河套区域的五原县内,以确保战略部署的顺利进行。

在傅作义驻守五原期间,他持续与我党维持着良好的合作关系。为了商讨抗日合作等事务,毛主席多次秘密派遣人员前往五原,与傅作义进行深入的交流与协商。

傅作义与共产党携手并肩,共同抗日,屡次给予日军沉重打击,这本是值得庆贺的大喜事。然而,这样的合作却触动了蒋介石,令他心生不满。

听闻傅作义的部队被戏称为“七路半”,暗示即将加入八路军,蒋顿时心生恐慌,随即指派人员赶往傅部,强迫傅作义清除队伍中的共产党员,并严令他断绝与共产党的所有往来。

傅作义为了应对当前局势,与中共代表进行了商讨,提议让麾下部队中的共产党员考虑加入国民党,以此作为一种解决方案。

在中共代表的坚决拒绝下,傅作义不得已采取了温和方式,将部队中的共产党员“护送”回延安,这一举动透露出他的无奈与妥协。

【北平和平解放 傅作义功不可没】

抗日战争胜利后,傅作义选择了跟随蒋介石,由此走到了我党的相反立场。他在这一历史转折点上,做出了与中国共产党对立的决定。

傅作义深感蒋介石信任之恩,因此工作尤为勤奋以作回报。内战持续两年后,他察觉在与共产党作战中渐感吃力,并发现国民党从上至下,政府与军队中的腐败现象已到了令人震惊的程度。

傅作义深感当前局势之下,国共两党的对决结果已初露端倪,他强烈预感到,这场较量最终将由共产党取得胜利。

平津战役前夕,遵照毛主席的部署,东北野战军悄然进入关内,协同华北的友军,顺利完成了战役的各项筹备工作,继辽沈战役胜利之后,为平津战役打下了坚实基础。

在此期间,毛泽东主席作出了一个关键抉择,致力于争取傅作义,力求能以和平手段实现北平的解放,避免不必要的冲突。

此时,蒋介石为巩固长江防线,考虑让傅作义部队南撤,并承诺将任命他为东南军政长官,以此作为调动其力量的手段。

傅作义心中有计较,认为绥远乃其“立足之地”,一旦自己南行,蒋介石或会借机侵吞其部队。因此,他不得不审慎考虑这一行动可能带来的后果。

傅作义理解了蒋介石的意图后,采取了迂回策略,没有直接答应南撤的请求,而是巧妙地表达了拒绝之意。

傅作义抵达北平之际,中共地下党员、其女傅冬菊遵循组织安排,与父亲展开了深入交流,内容涉及北平如何实现和平解放的重要议题。

在女儿的耐心劝说下,傅作义吐露心声,坦言自己长久以来已对内战感到疲惫不堪,内心早已希望能有所改变。

为守护北平这座历史悠久的城市,保障民众生命财产安全,他主动提出与共产党和谈,并表明自己愿意在谈判后接受共产党的领导。

傅作义虽已表达出与我党进行和谈的意愿,但他内心深处仍存有相当大的疑虑。这些顾虑并未因他的初步表态而消散,仍在他的心中占据着一席之地。

首先,他担忧若与我党的谈判未能达成,此事一旦为蒋介石所知,会遭其以叛国罪名加以严惩,乃至丧失性命。

第二,他们担忧的是,如果追随蒋介石进行反共行动,可能会被我党视为战犯并受到相应惩处,这样的后果令他们深感忧虑。

为消除傅作义的担忧,毛主席迅速指示北平地下党转达信息:若傅作义能与我党真心携手,实现北平的和平解放,便是立下大功,我党将依据此赦免其战犯罪责,且其城内部队无需解除武装,可整编为一新军。

傅作义在听取了毛主席的话语后,心中安定下来,有了明确的方向。经过多轮深入的谈判,双方意见逐渐趋同,并最终成功达成了共识。

1949年1月31日,北平迎来了和平解放的历史时刻,傅作义确保了这座古城的完好无损,并将其顺利交还给了人民。

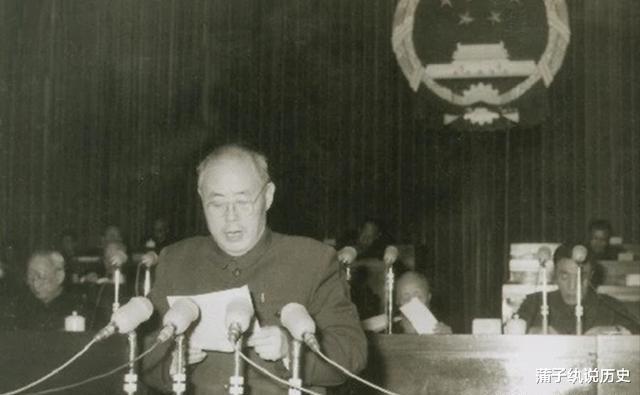

新中国成立后,毛主席在某次会见傅作义时,话题转到了新中国的建设上。鉴于傅作义对土地利用及水利建设提出的深刻见解,毛主席认为他很适合这项工作,于是提议他出任水利部部长。

傅作义深受党中央和毛主席信任所感动,上任伊始,他便全心全意地致力于水利建设,将个人的全部精力都倾注在了这一领域。

在1955年的授衔仪式筹备中,有人提议将溥仪列为上将候选人。然而,出乎意料的是,毛主席并未赞同这一提议。

面对众人的不解,毛主席阐述道,傅作义当前享受的是4级行政待遇,等同于副总理级别,而上将仅为行政5级。若授予他上将军衔,便是降低了他的待遇,这样做岂不是让他受了委屈?

另外,考虑到傅作义麾下有几位老战友已确定晋升上将军衔,若傅作义同样仅获上将军衔,于他而言,未免显得不够公允,有些亏待了他。

毛主席的决策彰显了其非凡的睿智,这一选择无疑是极为恰当的,让人由衷地感叹其英明之处。

傅作义从不介意未获军衔,他认为自己对国家和民族的贡献无需军衔来彰显。这些伟大功绩已被国人铭记并载入史册。现在,他最关心的是在有生之年能多为新中国贡献力量。

在担任水利部长期间,他勤勉尽责,二十余年如一日地耕耘,为新中国水利事业的发展作出了巨大贡献,这的确是他一贯的行事风格。

1974年,傅作义在4月19日这一天因病离世,享年78岁。他的离世标志着一位重要历史人物的终结,岁月无情地带走了这位曾经风云一时的人物。