1952年6月中旬,荆江分洪工程即将完成之际,黄山头南闸工地至松滋县的大路上发生了一件新奇事。

一群民工圆满完成任务,兴高采烈地从黄山头返回松滋县,队伍中伴着三头大牯牛,牛头上均系着红绸大红花,六月的阳光下,大红花格外耀眼,远远望去便能发现。

民工们在队伍中遇见人便自豪地说:“瞧,这是我们松滋的榜样牛,特别优秀。”

这支民工队伍,牵着三头戴着花的牯牛,沿途的村镇都被吸引并轰动,不断有父老乡亲围观、询问、跟随,毕竟谁曾见过牛戴大红花,民工还奖励牛的奇事?

【辛志英为何一夜未眠】

三头牛的得主中,一位是男性,另两位是青年妇女:圆脸结实的辛志英和高挑的张大玉。她们走在民工队伍里,略显腼腆,但更多的是难以掩饰的兴奋。

她们常亲自牵着牛绳,不时回头望一眼心爱的牛。这牛似懂人意,一路规矩。遇众人围观时,便高昂起戴红花的头,任人观赏。

这批民工为赶时间,连夜从松滋出发前往南闸工地。途中在公安县积玉口歇了一晚,次日上午顺利抵达工地。

此次完工归家,我牵着三头稳重的大牯牛,行程中不得不在路上歇了两晚。这两晚,辛志英和张大玉都辗转难眠。

她们时常回想起在南闸告别时的庆功会场景,尤其是辛志英,每每想起便忍俊不禁,随后又不禁感到一阵后怕。

那天,松滋县南闸民工指挥部于南闸工地举办完工庆典。入场时,她们见会场绑着三头红花点缀的大牯牛,倍感新奇。询问后得知,这是会议中将颁给劳模的奖品,但尚未知晓获奖者是谁。

她们逐一猜测了许多人,唯独没想到自己。直到主席台宣布她们为特等模范,并说明牛是奖励给她们时,她们依然难以置信。

随后,她们被带上主席台,每人胸前斜挂上一朵由丈余红绸制成的大红花,大小似脸盆。当辛志英被选为劳模代表发言时,她紧张得双腿颤抖,言语含糊不清。

然而,在湖北省民工指挥部王建国指挥长递上新牛绳后,她们欢笑着骑上牛背离开会场。饶县长当时的叮咛,她们至今记得清清楚楚:每个字都烙印在心。

奖励你们一头牛,希望你们回家后能秉承荆江分洪的精神,努力生产,尽早过上幸福美满的生活!

此刻,归家途中的漫漫长夜,她们回忆着往事,怎舍得闭眼?困倦袭来时,猛然念及屋外拴着的“奖品”,便起身查看,生怕它们挣脱束缚跑掉。

有时,张大玉已沉睡,辛志英却仍无睡意,脑海中再次浮现出参加荆江分洪工程前后,以及在南闸工地度过的那几十个难忘日日夜夜的情景。

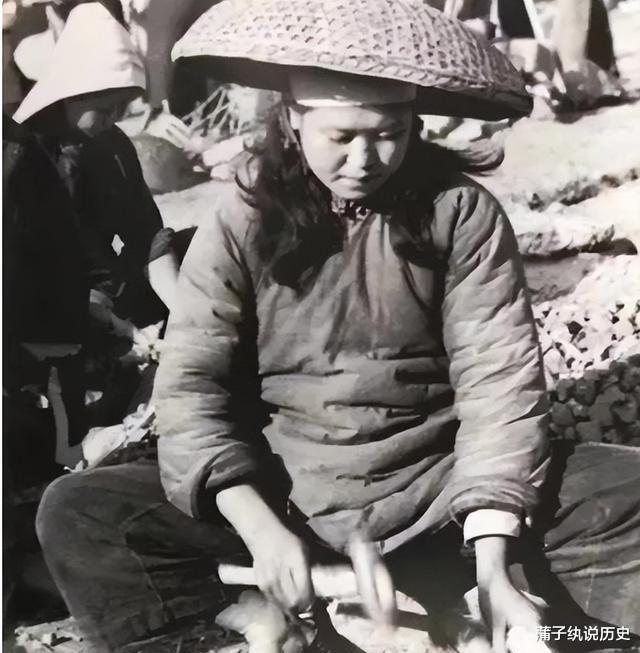

松滋县有支流松滋河,源自长江松滋口。河畔坐落着一个名叫米积台的小镇,镇上二街住着一位青年妇女,名叫辛志英。

1933年,辛志英诞生于湖北省松滋县米积台镇的一户贫困家庭里。她的家庭背景贫寒,生活在社会的底层。

辛志英的故乡松滋毗邻长江荆江河段,自古便有这样的说法:“长江之险,在于荆江。”每年汛期,江水暴涨,常漫过河堤,淹没屋顶,两岸居民长期遭受洪水侵袭之苦。

一年,长江遭遇特大洪灾,辛志英的祖父不幸遇难。祖母含辛茹苦,将辛志英兄弟几人抚养成人。祖母为她取名志英,寓意自己守志不渝,辛勤养育了辛家两辈人。

辛志英儿时的一晚,数次被防汛的锣声唤醒,随即跟随父亲匆忙卷起铺盖,一同奔向河堤。

1951年,18岁的辛志英嫁给了松滋附近米积台小镇上的周天成。周天成是个忠厚老实的人,在镇上经营些小本生意。

辛志英满心翻身后的欢喜,踊跃参与镇上的各项活动,并凭借出色表现当选为镇妇女委员。

【荆江分供工程,辛志英立下大功】

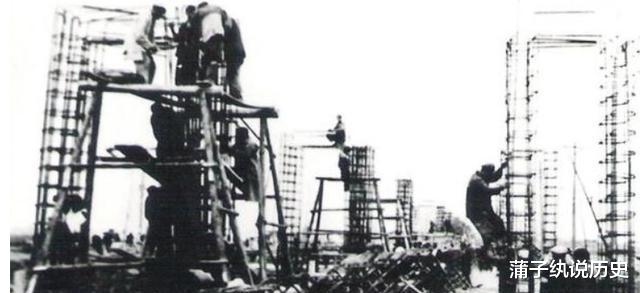

1952年春,中国第一代领导人鉴于人民安危,在一年多实践基础上,决定在荆江险段建造首座大型防洪工程——荆江分洪工程,旨在保障荆江两岸民众的生命与财产安全。

为此,毛主席亲自下令,要求调动中国人民解放军一个军团参与荆江分洪工程,全力投入到这一重要任务中。

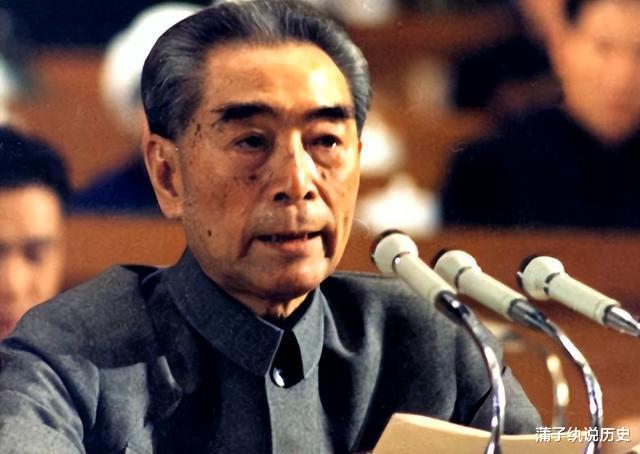

另外,中央军委决定,李先念任荆江分洪委员会主任及总政委,唐天际任总指挥,动员20万人参与,务必在汛期前完成该工程。

荆江分洪动员之际,米积台镇居民纷纷响应,每家都派人参加。这个紧邻松滋河的小镇,常年受洪水威胁,居民们对此深感忧虑,因此全力支持分洪计划。

米积台小镇收到中央消息后,19岁的辛志英率先报名,成为当地首位女青年志愿者。她不仅积极行动,还亲自上门动员:“毛主席号召我们治水,大家要行动起来!”

辛志英积极宣传后,米积台有十多位女子报名。她们与全县9000名民工汇聚,共同前往南闸工地,承担起碎石的工作。

米积台二街的居民组成了“米二街中队”,其中,辛志英是该中队中罕见的女性成员,负责民工的相关工作。

4月3日,松滋9000名碎石工人开始工作,他们需将黄山开采的大石块锤成一两寸口径的碎石,用于节制闸混凝土拌和,目标16420方,需在5月15日前完成。

这9000名工人均为农民及小镇小生产者,他们从未接触过采石工作,缺乏经验且各自独立作业,因此在项目初期,工作效率相当低下。

尽管工地上每日数千民工如星辰密布,锤声连绵不绝,但石头坚硬,难以击碎,常需多锤。夜晚民工皆诉腰酸手痛,日均20人尚不足完成1方石料。

辛志英所在的“米二街中队”与其他队伍无异,每日各自为战,效率低下。男民工日打土量仅0.3方,辛志英等女性则更少,仅能打0.2方。

4月14日晚,松滋县南闸民工指挥部召开全体大会后,辛志英在工棚内辗转反侧。她思索着如何提高工作效率,久久无法入眠。

她思前想后,终于有了主意:不再各自为战,而要集体行动,效仿工人大哥的协作方式。轻便铁道上,数万斤重的机器,工人们几十人合力就能抬起装车,民工为何不能如此组织?

辛志英思考一夜后,次日上工便邀请四位要好的男女民工,提议道:“咱们一起合作打吧!”这些民工本就各自心有不满,闻言均表示赞同。

他们最初尝试“合起来”打时,仅是简单的集合,大家围坐一圈面对面,但这种初步的组合已远比之前各自为战要好得多。

众人相互协作,边工作边谈笑,干劲愈发十足。一天内,五人共完成两方土,人均0.4方,创下工地最高效率。大家因此体会到合作的好处,心中皆喜。

当晚,辛志英将原先的5人扩展至11人,正式成立了一个小组,被大家称为“辛志英小组”。随后,这个小组连夜召开了一次会议。

决定分工合作,11人中,2人负责运石,3人执大锤,6人执小锤,实行流水作业。经过数日连续试验,工作效率大幅提升。

全组成员日均工效从0.5方提升至0.6方,其中辛志英个人高达1.38方。不久后,团队规模由11人扩展至32人,实力增强,工作效率也随之不断提升。

辛志英小组的组织经验迅速传遍了整个工地,民工们纷纷效仿,很快成立了83个不同规模的合作小组,使得工作效率每天都有显著提升。

辛志英小组见全工地效仿,干劲倍增。他们持续探索技术经验,并让指挥部将这些成果登记在黑板上,分享给其他小组。

工地上迅速成立了83个碎石互助小组。辛志英的碎石方法被有效推广,因此,松滋的民工们提前两天圆满完成了16420立方米的碎石工作量。

【辛志英有幸受到毛主席的接见】

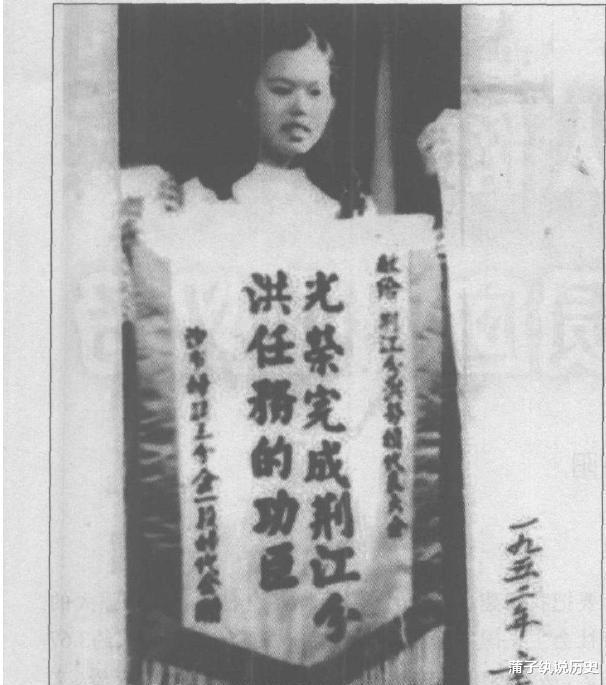

5月13日,指挥部隆重召开庆功大会,会上,湖北民工指挥部首长对辛志英进行了表彰,授予她一面鲜红的锦旗以示奖励。

庆功宴毕,辛志英本可归家。鉴于工地首长颇为器重,他遂邀四位友人共赴南线虎渡河,参与堵坝之战,复立功勋,终获赏水牛一头。

自此,辛志英的名声在荆江两岸广为流传。人们纷纷传颂着她的故事,使得她的名字成为了荆江地区家喻户晓的名字。

1952年6月20日,荆江分洪工程顺利完成。该工程仅用75天,较计划提前半个月,这一成就在水利工程史上堪称奇迹。

6月21日,李先念与唐天际共同致信毛主席,汇报工程已顺利完成的喜讯。

6月22日,沙市人民剧场内,荆江工程总指挥部召开大会,表彰英雄模范。会上,200多位模范及12000名英雄人物获殊荣,其中包括20名特等劳动模范。

辛志英在主席台上,作为特等劳模与首长们一同接受了表彰。会议结束后,她携两面锦旗荣归故里,乡亲们无不夸赞:“辛志英是我们松滋的骄傲!”

同年9月,身为双龙乡副乡长的辛志英参加了县土改复查会。会上,她获知将赴北京参加建国三周年典礼,并有机会面见毛主席,激动不已。

会场顿时热闹起来,能去北京面见毛主席,这份无上的荣耀让大家激动不已。

次日,县领导亲自送辛志英至新江口。随后,辛志英抵达北京,与其他荆江分洪英模代表一同入住水利部招待所。

9月30日午时,辛志英等英雄模范收到衣物包裹,内含一套卫生衣裤及一套全新的蓝色中山装。

下午,工作人员送来一个大信封,上面写着他们的名字。辛志英拆开信封,兴奋不已。里面是一张书本大小的请柬,金边金字,署有毛泽东姓名,还附带一个红布制的观礼证。

得知真相后,大家才明白,是毛主席亲自邀请他们出席国庆招待会。

这天下午6点半,水利部部长傅作义带他们抵达灯火通明的中南海怀仁堂。接待人员告知:“作为毛主席的客人,你们将被安排在前排就座。”

半小时后,宴会厅内回荡起《东方红》的旋律。随后,毛主席、朱德、刘少奇等中央领导,在周恩来总理的陪同下,步入宴会厅。

傅作义见领导人座位离辛志英她们不远,便对她们两位女劳模说:“位置挺近,麻烦你们替我向毛主席敬杯酒,如何?”

辛志英与另一位姑娘羞涩地走近毛主席,高擎酒杯道:“愿毛主席身体康健!”毛主席闻言甚悦,随即起身,同样举起了酒杯。

望着眼前的小青年,他身着中山装,短发利落。毛主席稍感惊讶,随即转头问傅作义:“这位小同志,究竟是男孩还是女孩?”

傅作义答道:“是个女孩,她代表了参与荆江分洪工程的30万军民,特地前来向毛主席敬酒的。”

毛主席听后欣然笑道:“很好!现在是新时代,男女平等。”接着,他对辛志英说:“要治理好家乡的水患,为百姓谋福祉!”

听了这些话,辛志英心中倍感温暖。自那时起,她深刻铭记毛主席的教诲,下定决心,要将自己毕生的精力投入到家乡的水利治理工作中。

1953年土改完成后,中央政府提出了“组织起来”的倡议。响应此号召,辛志英联合村中农户,成功组建了松滋县首个农业互助组。

1953年10月,辛志英随贺龙元帅带领的第三批赴朝慰问团前往朝鲜前线。同年,20岁的她光荣地加入了中国共产党。

之后,她陆续当选为松滋县、湖北省及全国的人大代表,并有幸参加了第三届全国妇女代表大会。

1964年,辛志英迎来了她的第三个孩子,是个男孩,前两个均为女孩。步入中年后喜得贵子,全家人都沉浸在无比的喜悦之中。

辛志英产后半月突接通知,需赴京参加全国人代会。但孩子尚在哺乳期,离不开母亲,丈夫也极力反对。面对这突如其来的决定,辛志英陷入了两难境地。

辛志英毅然离家赴京,托邻家新妈妈照料幼儿。省委书记张体学得悉后,速令其归家。临别,张体学反复叮咛:“回武汉时,务必多买鲫鱼与黄花。”

辛志英日后每次谈及此事,内心都倍感温暖,她感慨地说:“那时的干部,真是与群众紧密相连,心心相印。”

【辛志英一“叫”要了100万】

1975年5月27日,松滋县遭遇大雨,7万亩农田一夜被淹,占总农田面积的十分之七。通往沙市的公路因洪水泛滥无法通行,造成交通中断。

松滋人民刚摆脱洪涝灾害,次年又遭遇建国以来罕见的特大旱灾。连续两年严重的自然灾害,给全区带来巨大损失,人均年收入仅50多元。

辛志英心急如焚,想到多年农田水利建设的成果:各大队虽有了小型机械排灌系统,却仅能抵御小灾害,一旦遭遇大灾,这些设施仍显得无能为力。

为彻底消除早涝隐患,全区需坚定决心,建设若干大型电力排灌站,以便直接向大江排水防涝并抽水灌溉农田。

辛志英向县委书记表达了自己的见解,两人意见相投。然而,书记表示目前缺乏资金来建设电排站,对此感到无奈。

辛志英主动提出申请,希望省里能拨付资金。随后,她乘坐县里那辆旧吉普车,匆匆赶往省城,直接前往副省长夏世厚的家中说明情况。

辛志英反复说明来意,副市长终于明白她是来请求资金援助的。询问具体数额时,辛志英答道:“大概需要一百多万元。”

对方思索片刻后答道:“我们可以给你100万,但需分批支付。同时,你们需提交一份计划,待省里审议通过后方可批准。”

辛志英深知责任艰巨,日夜坚守在工地。尽管身患疾病,且医生屡次劝阻,她仍坚持每天奔波于工地各处,不辞辛劳。

1971年10月,辛志英在工地上因大出血晕倒,送医后接受了子宫切除手术,历时四个半小时。术后,医生告知她失血严重,需静心调养至少半年。

辛志英在医院仅待了半个月,便急着要求出院。回家后,她又在工地上昏倒。这回,休息了十天后,她又坚持要回工地继续工作。

领导无奈,安排她至电排站工地旁的米积台招待所边休养边听进度汇报。半个月后,她身体恢复,再次全身心投入到工程建设中。

省领导莅临检查泵站建设,紧握她的手赞道:“您依旧保持着当年修建荆江分洪闸时的那股干劲!”

【辛志英拒绝周恩来任命,20年坚守基层】

1975年1月,第四届全国人民代表大会在北京召开,辛志英再次当选为全国人大代表,并在预备会议中被推选为主席团的一员。

辛志英感到惊讶,赵辛初书记解释说:周总理十分挂念你,特意安排你参与工作。会议结束后,你将赴省里任职......

辛志英听省委书记言后泪眼婆娑:“周总理那么忙,还挂念我这普通人。”稍顿,她对赵辛初道:“感谢总理和组织关心,但我愿留基层。毛主席的任务未完成,家乡需要我。”

对方询问任务完成时间,辛志英坚定回答:“为了治理好家乡的水,即便再等十年、二十年,我也心甘情愿!”

随时间流逝与人事更迭,参与荆江分洪建设的20位特等功臣中,部分已逝世,部分踪迹难觅,唯辛志英一人仍留在荆江。

辛志英长期受到松滋人民的信赖与支持,她连续45年担任省人大代表,20年担任更基层的人大代表,任期之长,在全国范围内均属罕见。

辛志英不负众望,始终致力于为人民服务。几十年来,无论身处家乡还是外出,她都全身心投入水利建设,矢志不渝。

汛期前夕,辛志英总会自发参与抗洪防汛工作。2000年,她为解决江心小洲行洪难题,频赴省城反映,最终助力235户村民顺利迁居。

辛志英表示:“毛主席曾教导我要多为家乡人民做好事。因此,只要我还有能力行动,我就会坚持做下去,绝不松懈。”

2020年2月,这位平凡的乡村女性辛志英,终其一生致力于服务人民,不幸离世。

荆江大堤上矗立着荆江分洪工程纪念碑,这座13米高的塔形花岗岩建筑下,嵌有汉白玉雕琢的工农兵三人浮雕。其中,一位肩扛锄头的农村妇女形象,原型为辛志英。

唐天际曾任解放军后勤副部长,他解释辛志英像被刻于纪念碑浮雕上的原因:“荆江分洪工程由30万工农兵历经数十日夜艰辛建成,故需彰显群众功绩。”

我决定建两座碑亭,刻上英模名字。并选你们3位工农兵代表,请《湖北日报》记者拍照,照片原型将刻在纪念碑上,以此彰显30万人的功绩,代表为夏汉卿、郭天模与你。

现今英雄已离世,但他无私奉献、艰苦奋斗、心系民众的事迹,其画像与姓名,理应镌刻在共和国的纪念碑上,永志不忘。