文|小彭的灿烂笔记

编辑|小彭的灿烂笔记

声明:本文陈述内容参考的“官方信息来源”,均赘述在文章末尾,感谢支持。

【前言】2025年3月,尼日尔军政府以“薪资不平等”为由,驱逐了三名中石油高管,并查封了相关企业的银行账户。

这一事件迅速引发国际关注,尤其是尼日尔政府随后公开发声,指责中方企业外籍员工与本地员工的薪资差距过大,要求提高本地员工待遇。

要知道,中石油在尼日尔投资已超过20年,累计投资额高达46亿美元,帮助该国从石油进口国转变为出口国,贡献了其GDP的10%。

而尼日尔政府的这一举动,不仅让中企陷入困境,也让外界质疑:这是否是一场以“薪资不平等”为借口的资源争夺战?

那么这一薪资差距究竟是否如尼日尔政府所言,存在严重的不合理性?这背后又隐藏着什么呢?

【驱逐事件与薪资争议】

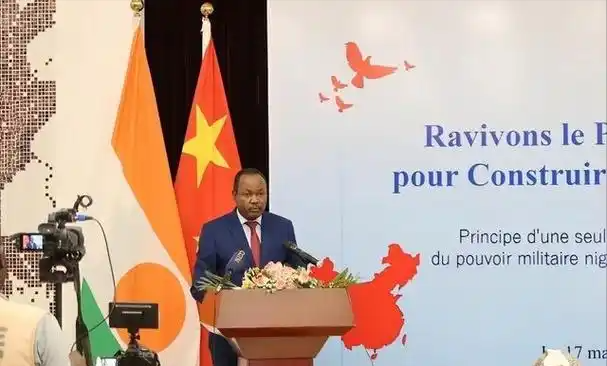

【驱逐事件与薪资争议】2025 年 3 月 13 日,尼日尔军政府领导人阿卜杜勒拉赫曼・奇亚尼签署紧急政令,要求中国石油天然气集团公司、津德尔炼油厂及西非石油管道公司的三名中国籍高管在短短 48 小时内离境 。

这一举措不仅让三位高管措手不及,也使中企在尼日尔的运营陷入了极度困境。

其实中企在尼日尔的投资一直都并非一帆风顺,尽管中石油帮助该国建立了完整的石油工业体系,但尼日尔政府却屡次以“资源主权觉醒”为由,要求重新审查合同,提高原油分成比例,甚至开出天价罚单。

此次驱逐高管事件,更是让中企陷入两难境地,一方面,尼日尔政府要求提高本地员工薪资,但并未提供具体的解决方案或资金支持。

另一方面,中企在尼日尔的运营成本本就高昂,若盲目提高薪资,可能导致项目亏损,甚至被迫退出市场。

除此之外,尼日尔政府的单方面行动已构成违约,根据中尼双边投资协定,中方有权通过国际仲裁维护自身权益。

而仲裁结果的执行率不足30%,这意味着中企可能面临“赢了官司却拿不到钱”的尴尬局面。

与此同时,尼日尔军政府还查封了炼油厂账户,这一行动使得炼油厂的资金流转彻底停滞,无法进行正常的采购、支付员工工资等活动。

炼油厂的日常运营陷入瘫痪,生产设备被迫停止运转,大量员工面临着失业的风险。

而中资阳光国际酒店也未能幸免,尼日尔旅游部以 “歧视性经营” 为由吊销了其营业执照。

在这场风波中,尼日尔政府提出的中方企业外籍员工与本地员工薪资差距过大问题,成为了争议的焦点。

据尼日尔政府指出,中方企业中外籍员工的薪资是本地员工的数倍之多。

以中石油在尼日尔的项目为例,外籍高管的年薪可达数十万美元,而本地普通员工的年薪可能仅几千美元,差距十分悬殊。

从行业平均水平来看,在尼日尔的石油行业中,本地员工的平均薪资水平相对较低。

根据当地相关统计数据,本地石油企业员工的平均年薪约为 5000 美元左右。

而在中方企业中,本地员工的薪资虽然略高于本地石油企业平均水平,但与外籍员工相比,仍存在较大差距。

在一些技术含量较高的岗位上,外籍员工凭借其专业技能和丰富经验,获得了高额的薪酬回报。

外籍工程师的年薪可能达到 20 万美元以上,而本地工程师的年薪可能只有 2 - 3 万美元。

这种薪资差距在一定程度上反映了双方在技能、经验和教育背景等方面的差异。

外籍员工大多具备先进的技术和管理经验,他们在国际市场上也具有较高的竞争力。

而尼日尔本地员工由于教育水平相对较低,职业技能培训体系不完善,在就业市场上的竞争力较弱。

而尼日尔政府认为,即使存在这些差异,如此巨大的薪资差距也是不合理的,中方企业应该采取措施提高本地员工的薪资待遇,以实现更加公平的分配。

【中企在尼日尔:多年耕耘与发展成果】

【中企在尼日尔:多年耕耘与发展成果】自 2003 年中石油踏入尼日尔这片土地,中企便开启了与尼日尔深度合作的篇章,为这个非洲内陆国家的发展注入了源源不断的动力 。

在能源领域,中石油的投资项目堪称尼日尔经济发展的 “引擎”。

阿加德姆油田的开发成果显著,其原油产量占尼日尔原油总产量的 80%,使尼日尔成功实现从石油进口国到出口国的华丽转身,为国家带来了可观的外汇收入。

津德尔炼油厂的建成投产,更是终结了尼日尔成品油 100% 依赖进口的历史,满足了该国 90% 的成品油需求 ,稳定了国内油品供应,降低了民众的用油成本。

2019 年启动建设的尼日尔 — 贝宁原油外输管道,总投资 40 亿美元,全长 2000 公里,宛如一条黑色的巨龙,将尼日尔的石油资源与国际市场紧密相连。

2024 年建成后,它成为尼日尔石油出口的生命线,承担了该国 90% 的石油出口运输任务 ,极大地提升了尼日尔石油资源的市场竞争力。

除了能源项目,中企在尼日尔的基础设施建设领域也成绩斐然。

在交通方面,中企参与修建了多条重要公路,改善了尼日尔国内的交通状况,加强了各地区之间的联系,促进了物资的流通和经济的交流。

在电力领域,由中国水利水电建设股份有限公司承建的尼日尔古胡邦达重油发电站项目,总装机容量为 100 兆瓦,有效缓解了尼日尔首都尼亚美及周边地区的用电紧张局面 ,为工业生产和居民生活提供了稳定的电力保障。

中国能建葛洲坝集团承建的尼日尔第一座水电站凯大吉水电站,被纳入尼日尔国家 “百年计划” 项目,也是共建 “一带一路” 倡议重要工程项目之一 。该项目建设期间,为尼日尔提供了上千个就业岗位,并培养了大量技术型人才。

项目建成后,将进一步提升尼日尔的电力供应能力,促进当地经济发展,同时满足民众灌溉、畜牧及生活生产用水需求,改善生态和生活环境。

中企的投资对尼日尔的经济增长起到了巨大的推动作用。据相关数据显示,中石油的阿加德姆上下游一体化合作项目年产值约占尼日尔国内生产总值的十分之一 ,每年上缴利税约占该国税收的八分之一。

在就业方面,中企为尼日尔民众提供了大量的工作岗位,仅中石油的项目就直接创造了 8000 个就业岗位,间接带动就业人数更是数以万计 。

【尼日尔政府动机】

【尼日尔政府动机】尼日尔作为世界上最不发达的国家之一,其经济结构单一,过度依赖石油等少数资源产业。

根据世界银行的数据,尼日尔的人均国内生产总值仅为 700 美元左右 ,在全球排名靠后。

财政赤字问题一直困扰着尼日尔政府,2024 年财政赤字占国内生产总值的比例达到了 6% ,政府财政入不敷出,面临着巨大的资金压力。

外汇储备也十分薄弱,截至 2024 年底,外汇储备仅为 1.2 亿美元 ,难以满足国家经济发展和对外支付的需求。

在这样的经济背景下,中企在尼日尔的投资和运营虽然带来了一定的经济增长和就业机会,但尼日尔政府希望从合作中获取更多的经济利益,以缓解国内的经济困境。

提高本地员工薪资待遇,一方面可以在一定程度上改善民生,减少民众对经济现状的不满;另一方面,也可以向中企施压,促使其在经济利益分配上做出更多让步,例如提高原油分成比例、增加在当地的采购和投资等。

在舆论导向方面,尼日尔国内民众对薪资差距问题存在一定的不满情绪。

随着信息传播的日益便捷,民众对中企外籍员工与本地员工薪资差距的认知逐渐加深,这种差距引发了民众对公平性的质疑,导致部分民众对中企产生不满情绪……

【结语】

【结语】尼日尔政府的指控看似是对劳工权益的关切,实则是一场以“薪资不平等”为借口的资源争夺战。

中企在尼日尔的投资,既为该国经济发展作出了巨大贡献,也面临着复杂的政治与经济挑战。

未来中企需要在维护自身权益的同时,推动本地化融入和利益共享,将“中国资本”转化为“非洲发展动能”。

而对于尼日尔政府来说,正视历史、尊重契约精神,才是实现自身长远发展的唯一选择。

参考资料:

参考资料:凤凰网财经在2025-03-18关于《外媒:尼日尔要求三位中国石油高管离境 关闭中资酒店》的报道

中国石油石化在2025-03-20关于《尼日尔军政府突然对华“翻脸”》的报道