《墨痕》

深夜的纸坊巷,老周又一次被隔壁的剁馅声吵醒。他摸黑爬起来,看见窗纸上映着对门小面馆的灯光——案板前,阿青正用菜刀剁着肉馅,手腕起落的节奏像在打更。

老周是这条街上最后的写碑人。年轻时在文物局修复拓片,退休后靠给祠堂写碑文过活。他总说:“现在的电脑刻字,比狗啃的还难看。”但请他写字的人越来越少,最后只剩些念旧的老人,偶尔托他写块墓志铭。

那晚他睡不着,索性研墨铺纸。笔锋刚触到宣纸,楼上突然传来“咚”的一声。接着是孩子的哭闹,夫妻的争吵,拖鞋拍打地板的闷响。老周的手一抖,一滴墨砸在“德配天地”的“配”字上,像只黑蜘蛛趴在那里。

第二天清晨,阿青端着一碗馄饨敲门。二十出头的小姑娘,围裙上沾着面粉:“周叔,您试试新调的馅?”老周瞥见碗底垫着的,是张被酱油浸透的旧报纸——上面印着某书法大赛的广告,头奖五万元。

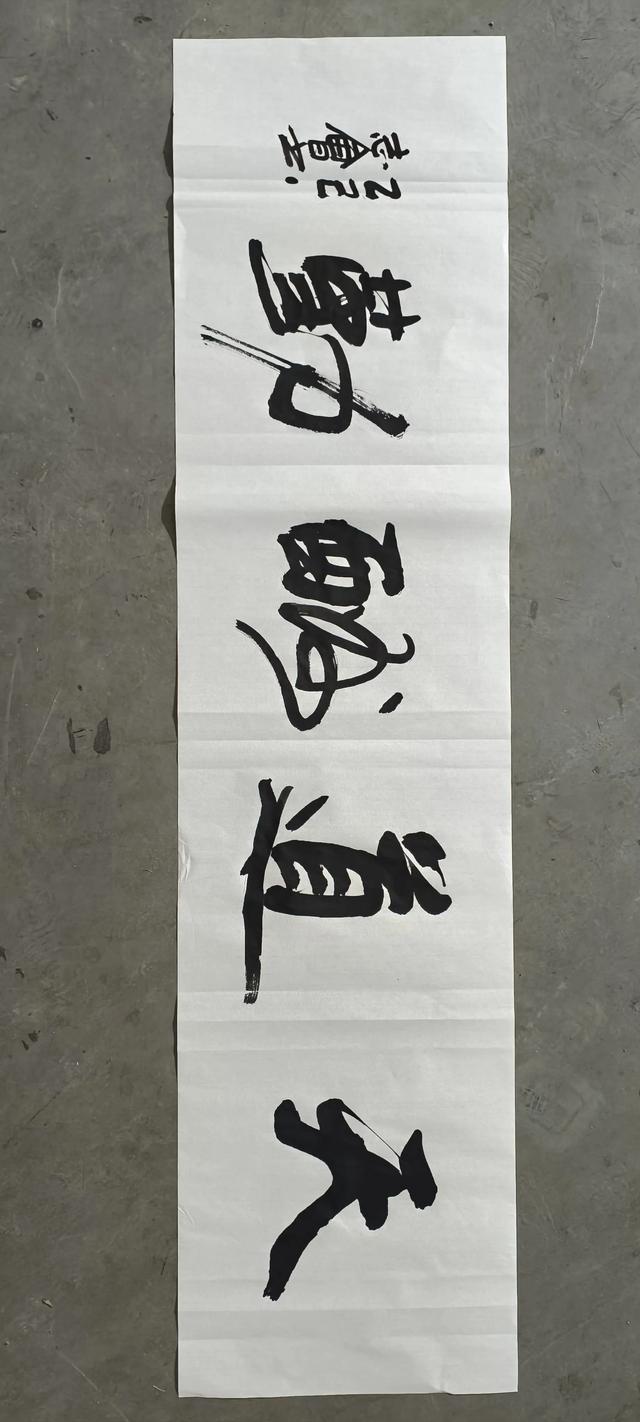

“您这字比印的还好看。”阿青指着墙上老周临的《兰亭序》,“能教我吗?我想给面馆换个手写招牌。”

老周笑了:“你拿菜刀的手,握得住笔?”

没想到阿青真来了。她握笔的姿势像攥擀面杖,第一笔就戳破了纸。但老周看见她剁馅练出的腕力——那横划的尾巴突然扬起,像根被风吹起的面条。

三个月后,阿青的招牌挂了出来。笨拙的“青禾面馆”四个字,墨色里还混着猪油。街坊们笑她:“这字像醉汉写的!”可生意却莫名好了起来。常有人端着面碗打量招牌,说这字让人想起老家祠堂的匾。

立冬那天,老周接到文物局的电话。郊区发现块残碑,风化太严重,扫描仪认不出字。老周蹲在碑前摸了半天,突然喊:“阿青,把你的剁馅刀拿来!”

在专家们惊愕的目光里,阿青的菜刀刮去青苔,老周的毛笔蘸着朱砂,顺着刀痕描出轮廓。碑文重现的那一刻,老周的手在抖——那些被风雨啃噬的笔画,竟和阿青歪歪扭扭的笔迹重叠在一起。

回城的车上,阿青忽然说:“周叔,您知道为什么我的面好吃吗?”她摊开掌心,虎口有道疤,“和面时如果想着别的事,伤口就会裂开。”

老周望着窗外飞驰的枯树。他想起自己临了一辈子的《祭侄稿》,那些公认的“神来之笔”,全是颜真卿写至悲愤处,毛笔劈开纸纤维的裂痕。

第二天,纸坊巷的居民发现,老周碑文的价格涨了一倍。而阿青的面馆里,多了张榆木案板——是拿老周写废的宣纸糊的。最上面那层,还隐约能看见半句“魂兮归来”。