公元1241年的赛约河畔,匈牙利国王贝拉四世领军十万追击至此,这十万大军包括了:已经完成封建化改造的匈牙利骑士,臣服于贝拉四世本人的库曼骑射手,从东欧流亡至此的罗斯重步兵,从塞尔维亚和克罗地亚招募的精锐弩手以及由大主教乌克林率领的圣殿骑士团。贝拉斯是集结起如此庞大的一支军队,只为了猎杀一个让他惴惴不安的猎物——蒙古人。

就在两天之前他收到消息,波兰大公亨利二世和他率领的波兰-德意志联军在里格尼茨战役中被蒙古人全歼,亨利本人殒命当场。为了不重蹈覆辙,贝拉四世决定倾举国之力与蒙古人决一死战,但在王都布达佩斯城下蒙古人却突然选择主动撤军,贝拉四世由此判断蒙古人一定是因为补给耗尽发生了溃退,于是下令全军出击一路追杀至赛约河畔。但接下来,他就看到了令人心肺骤停的一幕,一支军容齐整杀气腾腾的蒙古大军,正在河的东岸等待着他的到来。

我们在上一期聊了中国早期重骑兵的发展史,从三国时期的虎豹骑兵到南北朝时期的北魏虎队,再到隋唐时期的玄甲军,甲骑部队在乱世之中诞生却随着乱世的结束逐渐凋零。这其实也很好理解,当中原王朝陷入分裂之时,骑兵的假想敌是各自为战的军阀,甲骑的破阵作用无可取代,哪怕成本再高也要咬牙硬上。而当中原王朝完成统一之时,骑兵的假想敌就变成了来去如风的游牧民族,甲骑机动性不足的弱点会被进一步放大,加上高昂的维护成本巨大的补给压力,慢慢就开始朝轻型化方向进行转型,彼时唐朝最大的敌人就是北方的突厥。

突厥,本是兴起于阿尔泰山区的一个小部落。六世纪中叶,突厥首领阿史那土门率领部族击败了处于衰落期的柔然,建立了突厥汗国。此后他的继承者们东击契丹、西逐嚈哒、北吞契骨,建立了一个纵横六千余里的内亚草原帝国,号称控弦之士四十余万。

突厥骑兵所向披靡的秘密武器,就是装备了双马镫的精锐骑射手。我们都知道,马镫的出现使得冲击骑兵吃到了巨大的版本红利,但实际上,远程骑兵的获益程度甚至要超过冲击骑兵。众所周知,开弓本身需要很强的核心力量,无蹬骑乘导致的重心不稳使得骑手很难在马上找到发力点,所以无蹬时代的骑射往往需要先将战马立定,完成射击后再进行移动,这又导致骑射严重弱于步射,甚至比不上早就被淘汰出战场的远程战车。马镫的出现彻底改变了这一局面,骑手可以仅凭双脚就能驾驭战马并且获得了更加稳定的射击重心,这就使得骑手能够开更大更重的弓并且能在高速运动中准确命中目标,凭借着这支全面升级的骑射部队,突厥人逐步统一了草原并屡屡南下威胁新生的大唐王朝。

唐武德九年(公元626年),东突厥的颉利可汗亲率二十万大军南下,陈兵渭水。彼时的唐太宗李世民刚刚在玄武门之变中夺取政权,此时的长安城兵力空虚、暗流涌动,并没有与突厥人全面开战的资本,太宗也只得签下城下之盟换取颉利可汗退兵。但所谓国运来了挡也挡不住,短短的三年之后,东突厥内部就爆发了一场巨大的叛乱。薛延陀、回鹘、拔野古诸部相继树起反旗,屋漏偏逢连夜雨,一场百年不遇的雪灾再次重创了东突厥,,牛羊冻死者不计其数,大规模饥荒一触即发。

唐贞观四年(公元630年),大唐双壁的魏国公李靖与英国公李勣,在阴山之战中打破突厥大军“斩万余级,俘男女十万”(引自《新唐书》)。颉利本人也在逃亡的过程中被行军副总管张宝相擒获,送至长安,曾经盛极一时的东突厥自此灭亡,其他草原诸部折服于唐军的武力纷纷上表称臣,李世民也被尊为“天可汗”。

解决了北方的心腹大患突厥人,唐朝接下来还要处理一个历史遗留问题,那就是位于辽东的高句丽王朝,高句丽始于公元前37年扶余王子朱蒙在辽东建立的割据政权。十六国时期他们曾与慕容鲜卑建立的前燕争夺辽东霸权,险些被慕容氏打到灭国,好在后来前燕将主力投入到中原战场上,这才让高句丽缓了一口气。在慕容鲜卑衰落后,辽东地区巨大的权力真空被高句丽迅速填补。到了南北朝时期,其疆域西至辽水、东临日本海、北接辉发河、南至汉江,“东西两千里,南北千余里”(引自《隋书》)。

不同于草原上崛起的游牧民族,高句丽的汉化程度相当之高,他们从中原地区吸收了大量先进的科技,并且坐拥辽东半岛丰富的铁矿资源,可以做到“以弓矢刀矛为兵,家家自有铠仗”(引自《魏书》)。在今天,吉林省出土的高句丽古墓壁画上就能清晰的看到,手执马槊,人马俱甲的甲骑部队。除了甲骑之外,高句丽的骑手部队也非常强悍,由于东北有着丰富的林业资源,涉猎之风盛行,尤其盛产一种被称为“貊弓”的复合弓。此弓短小精悍,威力巨大,尤其适合骑马作战,但高句丽最可怕的一点,还是其恐怖的军事动员能力,其巅峰时期拥有六十万军队,数万甲骑(考证出自《中国高句丽史》)。

唐贞观十九年(公元645年),李世民亲征高句丽,曾经一战就缴获了“马牛十万,明光铠万领”(引自《新唐书》)。高句丽国力之雄厚,可见一斑,所以隋炀帝三征高句丽,最终功败垂成,生死国灭。如果不出意外的话,那么接下来的剧情就是高句丽效仿北魏道武帝领大军南下入主中原,但很遗憾,挡在他面前的是同样处于巅峰期的大唐王朝。唐朝充分吸取了隋炀帝想要毕其功于一役,但最终被漫长的补给线活活拖死的经验教训,开始凭借更加雄厚的国力和高句丽打起了消耗战,不断派遣部队深入高句丽国境,不追求攻城略地,但大规模实施焦土政策,破坏其生产、削弱其国力、离散其人心。这个政策从太宗朝一直持续到了高宗朝,最终高句丽还是撑不住了。

乾封元年(公元666年)一代强人渊盖苏文撒手人寰,其子泉男生率领鸭绿江北的六座坚城归降大唐,高句丽王朝苦心经营百年的辽东防线瞬间就撕开了一道口子。两年之后,李勣率领唐军攻克平壤,曾待甲百万,制霸辽东的高句丽王朝就此退出了历史舞台。解决了北面和东面的强敌之后,大唐开始将目光投向了西方,突厥人已在唐军的打击之下,让出了西域诸国。但在雪域高原上又有一个强犬强势崛起,这就是吐蕃帝国。

吐蕃骑兵

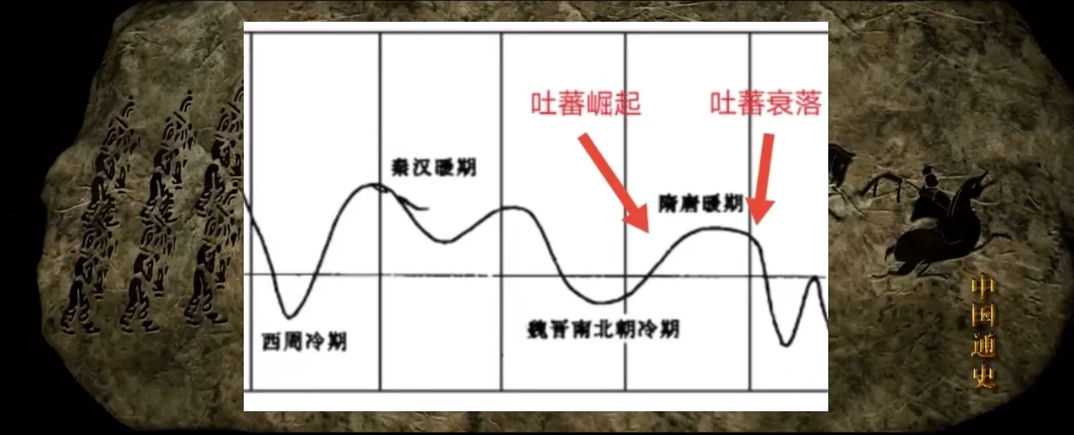

公元7世纪初,吐蕃只是西藏高原上一个弱小的邦国,但在松藏干布继位之后,吐蕃迅速的统一了整个藏区,并建立起一套军农合一的动员体制,由此踏上了崛起之路。诚然,个人的努力,制度的完善都很重要,但吐蕃帝国崛起的根本原因,还是因为隋唐温暖期的到来。

气候的升温使得藏区的积雪融化,有能力支持大规模的屯垦,而农作物产量的爆发式增长,让吐蕃帝国有了充足的物质基础,来进行军队建设和制度改革。吐蕃军队的主力是重步兵,受限于马种,吐蕃骑兵的作战方式也是下马步战,“其战必下马列行而阵”“死则遞收之,终不肯退”(引自《新唐书》)。此时冷锻法已经传入了藏区,所以吐蕃军队的披甲率非常之高。《新唐书》中赞其:“铠胄精良,衣之周身,窍两目,劲弓利刃不能甚伤”,时至今日,保存完好的藏甲依然是唐甲研究的重要参考。早期唐土关系曾有过一段蜜月期,著名的“文成入藏”就发生于这一时期。但很快双方就围绕着对丝绸之路的掌控爆发了冲突。

唐显庆四年(公元659年),吐蕃大举入侵唐朝的附属国吐谷浑,灭亡其国,并一路势如破竹的拿下了青海北部的十二州和安西都护府。唐咸亨元年(公元670年),高宗遣薛仁贵率军护送吐谷浑王复国,双方于大飞川爆发决战。吐蕃名将论钦陵举国出战,最终战胜了唐军,但一场战争的胜利不足以改写双方实力的天平。到了玄宗一朝,大唐的国力到达巅峰,开始从西北和东面逐步蚕食吐蕃领土,如果不出意外的话,吐蕃的结局很可能就是下一个高句丽,但就在这个时候安史之乱爆发了。安史之乱的成因极其复杂,如果粉丝感兴趣,之后会专门出一篇文章去探讨。总之安史之乱成为了大唐由盛转衰的分水岭,虽然此后唐朝有过短暂的中兴,但最终还是被唐末大起义所埋葬。

中原大地自此进入了混乱的五代十国时期,在这个乱世之中,有一支骑兵部队脱颖而出,一共诞生了六位皇帝、四十九位禁军大将、七十七位节度使,这支部队就是沙陀骑兵。

沙陀骑兵

沙陀曾是西突厥治下的一个小部落,后来唐朝击败西突厥控制了河西走廊,沙陀就此归伏于大唐,但很快吐蕃来了,沙陀人值得再次改换门庭,臣服于吐蕃。但吐蕃帝国残酷的统治,最终逼反了沙陀人。酋长朱邪尽忠率领三万部族向东投奔大唐,沿路被吐蕃守军围追堵截,双方交战了一百多个回合,沙陀人才终于杀出重围,但到达唐朝边境之时已只剩三千残众,朱邪尽忠也在路上战死,唐朝将其部族安置在山西一带,从此沙陀人便以“晋军”自居。有了正规编制的沙陀骑兵,重新捡起了南北朝时期的甲骑传统,开始强化自己的披甲率和冲阵能力,逐渐成为了唐军最精锐的一支尖刀部队。

唐咸通九年(公元868年),唐将庞勋叛变,沙陀酋长朱邪赤心率领五百名沙陀骑兵打穿了叛军防线,一战成名,从此获得国姓,改名为李国昌,而他的儿子就是大名鼎鼎的“飞虎子”李克用。唐中和元年(公元881年)黄巢起义军攻入长安,天街踏尽公卿骨,内库烧为锦绣灰李克用率领五千名沙陀骑兵以及由他儿子们组成的“十三太保”奉诏讨贼。这只重装骑兵面对农民起义军,那简直就是乱杀,因为身穿一身黑甲,所以沙陀骑兵也被义军惊恐地称呼为“鸦儿军”。李克用只用了四年就平定了黄巢起义,获封河东节度使“晋王”,沙陀骑兵的规模也扩充到了数万人。

唐天祐四年(公元907年),梁王朱温代唐称帝,建立了后梁。李克用立刻打起“唐贼不两立,王业不偏安”的旗号起兵勤王。李克用死后,其子李存勖继承了他的事业,继续对后梁作战。后梁隆德三年(公元923年)李存勖指挥沙陀骑兵打出了最传奇的一战,五千名沙陀骑兵抛弃了全部自重,每人只带七天口粮,孤军深入,长途奔袭,在五天之内就打到了开封城下,一战灭亡了后梁。但就在唐梁争霸落下帷幕的同时,耶律阿保机统一了塞北草原,随后率领三十万大军南下,想要趁此机会入驻中原。但却在幽州之战和定州之战,分别被李嗣源和李嗣昭击退,其中身披重甲的沙陀骑兵给契丹人留下了深刻的印象,由此开始组建起自己的甲骑部队——皮室军。

契丹人兴起于东北,极有可能和鲜卑人同族同源,《辽史》中记载“其富以马,其强以兵,纵马于野,弛兵于民”。契丹一族在阿保机时期就可以动员出五十万骑,但这五十万并不是指骑兵的数量,而是指战马的数量,因为契丹骑兵每一人要配2到3匹马,来保证行军的速度。契丹骑兵使用的战马,也就是我们今天常说的蒙古马,这种马体型娇小但耐力异常的好,十分适合长途奔袭。但蒙古马也有缺点就是爆发力不足,并不是甲骑部队的第一选择,契丹骑兵中最精锐的部队就是皮室军。关于这支部队,《辽史》中是如此记载的:“太宗益选天下精甲,置爪牙为皮室军”。这支半进军性质的部队通常骑乘着来自中亚的阿哈尔捷金马,并装备着弓四把(长弓、角弓、稍弓和格弓)、箭400支、长短枪各一把,人马皆披重甲。

此时,五件套的分体式马铠已经取代了南北朝时期的一体式马铠,其拆卸和组装都更加方便加上契丹骑兵一人多马的豪华配置,众骑兵奔袭千里也成为了一种可能,这种行军速度上的巨大优势,体现在战场上是极具毁灭性的。以知名度最高的高粱河之战为例,此战赵光义刚刚攻灭北汉,任谁都不会想到人困马伐的宋军能立刻北上,收复幽州。六月十三日,宋军从镇州出发,昼夜兼程,十天之后就抵达了幽州城下。赵光义吃准的就是辽国在幽州的守备空虚,通过打赢的时间差,造成即成事实,使辽国不得不承认自己的战果。结果六月三十日,辽景宗接到消息,在三天之内就完成了总动员。七月初六,耶律休哥就率领着五万精骑抵达幽州城下,这支部队的突然出现完全在赵光义的意料之外。顿兵于坚城之下的宋军也在辽国铁骑的冲击下一溃千里,“宋主仅以身免,至涿州,窃乘驴车遁去”(引自《辽史》)。

宋朝马政

但宋朝骑兵是不是真的无法与辽国骑兵相抗衡呢?倒也不是,如前文提到,沙陀骑兵在对阵契丹骑兵的时候,从来都是胜多负少,而宋朝骑兵正是从沙陀骑兵一脉相承下来的,其中比较有代表性的就是静塞军。

在高粱河一战封神的耶律休哥,却在后来的唐河之战和徐河之战连续被静塞军所挫败,可见在当时如果真的拼骑兵对攻,宋朝是完全不虚辽国的。那么宋朝骑兵是从什么时候开始逐渐陷入劣势的呢?一个广为流传的说法就是,宋朝失去了幽云十六州进而失去了养马地,然后一蹶不振。这个说法当然不能说错,正如我们之前提到过,幽州自古以来就是中国骑兵的重要产地之一,但这也不代表中国就没有其他地方能够养马了,至少和幽州齐名的凉州就表示不服。所以宋朝缺马的根本原因不在于产地,而在于马政。

从上面图表可以清晰的看到,宋朝的战马数量在宋圣宗年间有一个断崖式下滑,这对应的是什么呢?没错,就是王安石的“熙宁变法”,其中和骑兵最息息相关的一条就是保马法。保马法就是将过去由官府督办的马政下放给民间,但是由于民间养马技术不够熟练,导致产出的战马良莠不齐,完全不足以应战,进而导致了宋朝马政的崩坏。那么王安史该不该为宋朝马政的崩坏背锅呢?不该!因为到了神宗一朝,马政的崩坏已经是一个板上钉钉的事实了,改革也只是在试图寻找一个解决方案。

宋朝马政的崩坏有多方面的原因,土地兼并、官员腐化、朝令夕改,但最重要的原因是农牧争地。在北宋时期,全国人口就超过了一亿,远超唐朝巅峰时期的八千万。鉴于当时并没有出现红薯、玉米这类革命性的高产作物,可以说当时宋朝要依靠远小于唐朝的土地,供养远比唐朝庞大的人口。马没吃的可以不打仗,但人没吃的可是要造反的。即使这样有宋一朝一共发生了433次农民起义,平均每年发生1.36次(数据引自《两宋农民战争史料汇编》)。所以,你也很难奢求当时的宋朝统治者下定决心,不惜一切代价发展骑兵,因为这个代价很可能就是他们自己。

但宋朝的自废武功最终证明了停止发展骑兵的结果就是饮鸩止渴,因为他们很快就遇上了比辽国更强势的金国。

女真骑兵

女真人同样是崛起于东北的渔猎民族,宋朝名将吴璘就曾评价过:“金人有四长,曰骑兵,曰坚忍,曰重甲,曰弓矢”。在完颜阿骨打达起兵反辽之后,第一个目标就是占领辽国的马场,随后他又与西边的鞑靼诸部进行贸易,获得了大量优质战马。等到歼灭辽的护步达冈之战,已经可以做到“金人铁骑,动以万数”(引自《乞括马札子》)。为了对抗竞争对手辽宋越叠越厚的甲胄,金国骑兵大量装备了重型破甲箭头,“箭簇至六、七寸,形如凿”“入辄不可出”(引自《三朝北盟会编》),这种棱形箭头射入铠甲之后,其尖端会先打出一个小孔,然后由其棱边进行切割推卷增大破口,所以破甲键使用的关键在于其初始动能能否打出创口。为此金国骑射手普遍装备了高磅数的七斗弓,并且要突到五十步之内的距离,再进行发射与之相对的金国骑兵的甲胄也越叠越厚。

“金贼兜鍪极坚,止露两目”“枪剑所不能入”(引自《三朝北盟会编》),而其中最著名的部队就是铁浮屠。铁浮屠最早的记载建于顺昌之战,“兀主所恃,号常胜军”“其所将攻城士卒号铁浮屠”(引自《往若海述顺昌之战札子》)。由此很多人判断,铁浮屠会不会是一种重装步兵?但实际上重装骑兵下马步战早就是一种常用战术了。当年大唐灭薛延陀之战,李𪟝就是命唐朝骑兵下马结阵撕开了敌军的十里大阵,只要有足够高的披甲率,重装骑兵无论是在马上还是在马下都能发挥决定性作用。同样的道理也适用于岳飞麾下的背嵬军。

背嵬军

背嵬军最早由韩世忠所创,《韩世忠墓志铭》上就曾记载着:“背嵬一人持长柄巨斧堵而进”“上揕其凶,下梢其马足,百遇百克,人马皆毙”。可见当时的背嵬军,还是一支反骑特化的精锐重步兵,后来岳飞、吴玠吴璘兄弟也陆续创建了自己的背嵬军,并通过缴获的方式在其中添加了甲骑部队。

绍兴十年(公元1140年)的郾城之战,完颜宗弼以一万五千骑兵为先锋,十万步兵为后援,向郾城进军。岳飞一面命麾下步兵出城列阵,一面命其子岳云率领精锐骑兵出击,要求其“必胜而后返,如不用命,吾先斩汝!”(见《宋史》)。在接战之后,金军骑兵开始寻找侧击宋军的战机,但岳云率领的背嵬骑兵牢牢地黏住了试图绕后的金国骑兵,战至僵局,岳飞亲率四十余骑赶到前线,左右开弓射死多名金军,宋军一时间士气大震。此时完颜宗弼做出了一个错误的决定,他派出麾下最精锐的铁浮屠,想要从正面突破宋军方阵,但装备重甲,悍不畏死的背嵬步兵挡住了这次冲锋,将其拖至血腥的肉搏战,最终击溃了铁浮屠。

无独有偶,两百年后的百年战争中,英格兰骑士下马步战,掩护长弓手,最终也击败了法兰西骑士。这两个战例无一例外,都是先断绝敌军骑兵绕后侧击的可能,逼迫其正面冲击重步方阵,然后在肉搏阶段中战胜他,这就是甲骑时代以步制骑的不二法门。但就在宋金争霸杀的难解难分之时,一个新玩家加入了战局,他们就是蒙古人。

蒙古骑兵

公元1206年,铁木真统一蒙古诸部,在斡难河的忽里勒台大会上正式建立大蒙古国,称成吉思汗,此后开始对金国和西夏全面宣战。很多人印象中的蒙古骑兵,主要以骑射为主。但实际上,蒙古军队的重装骑兵比例并不低。阿彻·琼斯在《西方战争史》中就援引史料论证过,蒙古骑兵的编制非常接近帕提亚骑兵,五分之三是携带多张弓箭的远程骑兵,剩余五分之二是装备了骑枪与札甲的重装骑兵,南宋彭大雅所著的《黑鞑事略》也印证了蒙古骑兵的这一战术。

在开战之时,他们会分批次的冲击敌军阵型,如果冲散了,“则不论众寡,长驱直入,敌虽十万,亦不能支”;如果未能冲散敌军阵型,“次队再撞,再不能入,则后队如之”,如此反复冲阵只为包围分割敌军争取时间。“兵既四合,则最后至者一声姑诡”“四方八面响应齐力,一时俱撞!”,蒙古骑兵这种乱拳打死老师傅的战法,就连以重装骑兵起家的金国都招架不住。

在野狐岭之战,蒙古名将木华黎“率敢死士,策马横戈,大呼陷阵”“蒙古主麾诸军并进,大败金兵”“追至浍河,僵尸百里”(引自《续资治通鉴·宋纪》。为了抵抗蒙古大军,金国人甚至不惜祭出昔日死敌背嵬军的步骑协同战术,组建了忠孝军,并在金末名将完颜陈和尚的率领下屡破蒙古铁骑。面对完全体的蒙古大军,金国尚且有一战之力,其他没有经历过这场骑兵内卷的区域就没那么幸运了。首先就是他们完全适应不了蒙古人的进军速度,蒙古骑兵继承了辽国骑兵一人多马的传统并增加了规模,平均每位骑兵配三到四匹蒙古战马可以做到昼夜行军千里奔袭。

以蒙古二次西征为例,公元1236年春2月,蒙古大军从鄂尔齐斯河开拔,5月抵达伏尔加河。此后征服东欧时,平均每天推进八十五至九十公里。这个行军速度快到什么程度?公元1237年的罗斯托夫保卫战,蒙古大军已濒临城下,前线报急的信使才姗姗来迟。此外就是蒙古骑兵灵活多变的战术,公元1223年的迦勒迦河之战,蒙古骑兵先是用骑射在罗斯防线上打开缺口,随后重骑兵持枪冲锋,两翼齐上完成合围。公元1241年的里格尼茨战役,蒙古人先是诈败吸引波兰主力出击,随后换上破甲箭头大量杀胜只装备锁甲的波兰骑兵,重装骑兵随后冲向了毫无保护的波兰步兵,大破波军!

到了我们文章开头的赛约河之战,贝拉四世深知在野战中对抗蒙古骑兵无异于自寻死路,于是以车营为阵地,扼守桥头,打算吸引蒙古骑兵强攻,结果拔都直接架起七座投石机并派遣部队秘密渡河,等到匈牙利人意识到情况不妙之时,已被团团围住。在投石机的火力覆盖之下,死守已毫无意义,于是匈牙利人开始突围,结果突围毫无意外的变成溃败,七万匈牙利士兵战死,贝拉四世仅以身免。所以你就知道这种蒙古骑兵是用骑射吊打欧洲骑士的说法有多荒谬,因为欧洲从来就不缺乏与骑射部队交战的经验,甚至于匈牙利人的祖先马扎尔人就是以骑射见长的游牧民族,但这些游牧民族没有一个能取得蒙古人这样辉煌的战果。所以蒙古骑兵所向披靡的真正原因是更高的组织度、更好的作战素养以及更先进的战术组合,但蒙古骑兵也绝非传说中的天下无敌。

敬请期待下期:火器时代!

还记得关注、点赞、分享,一键三连

人多有好的地方,也有不好的地方

宋太自大,早些把火力集中灭还没自立的西夏,就不用和辽和西夏两线作战,还因为地理上的边境原因造成防线过长,消耗大量兵力及财力,国库已经跟不上常年战争消耗,西部还有吐蕃骚扰边境,北宋就是被战争耗死的,宋哲宗时期是最后的翻盘机会,灭夏可期,但可惜他早夭。

大唐帝国的跩落河骑兵,一人3马全具装骑兵,全身从人到马覆盖铁甲,装备极其豪华,最后还是被陌刀军砍翻在地

虽然好多错别字 ,但这是一篇好文章[点赞][点赞][点赞]

吐蕃起势的重要原因就是王玄策灭了中天竺之后,把天选之地恒河平原送给了吐蕃,

宋朝两次与虎谋皮

好文![点赞]

好文!