1938年1月,韩复榘率领8万大军不战而逃,放弃黄河-泰山防线,将整个山东丢给日军。

雄镇五省的徐州,顿时暴露在兵锋之下,成为下一个进攻目标!

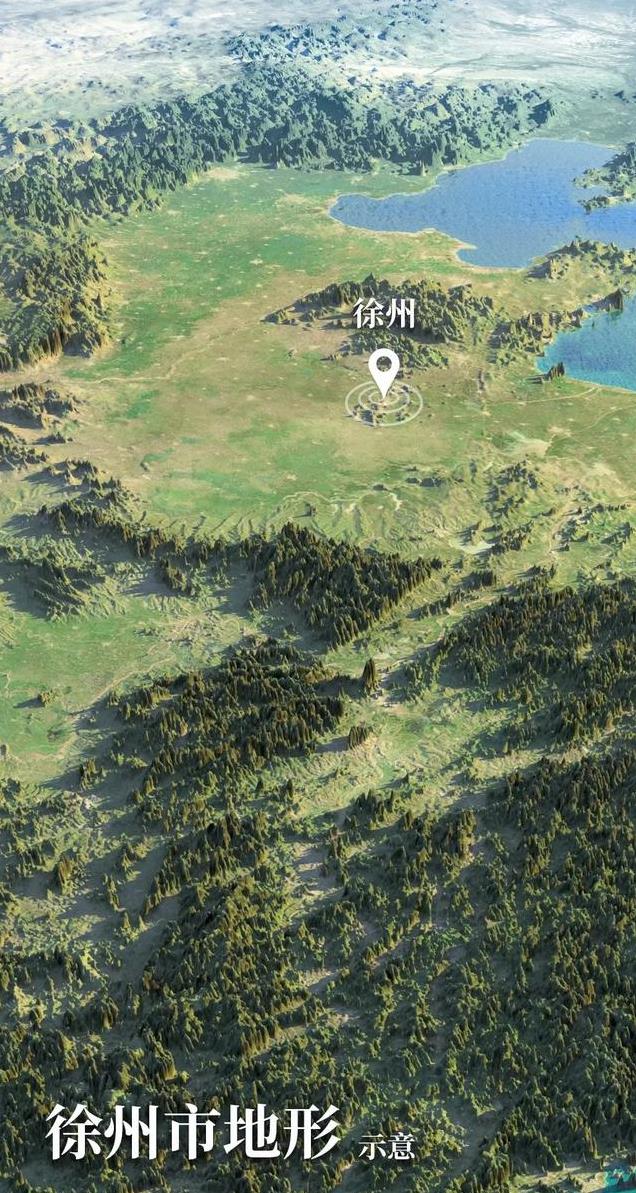

徐州,一座经历过50多次大战的千年古城。其历史渊源,可追溯到帝尧时代,始称大彭氏国。春秋战国,初属吕国,后归入宋国,并改名为“彭城”

此地北接齐鲁,西连中原,南达江淮,东望大海。

废黄河蜿蜒其侧,云龙湖、骆马湖镶嵌四周,既是南方与北方的交汇点,也是历朝历代兵家必争之地!

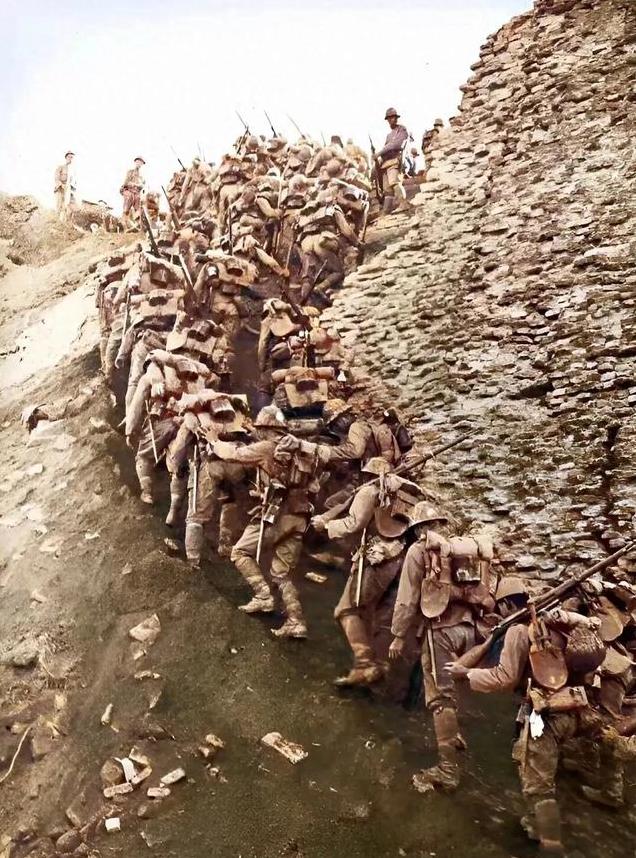

为了拿下徐州,日军下了血本,一口气投入8个师团又3个旅团,共24万人,南北两路夹击徐州。

尽管在台儿庄碰的头破血流,但日军还是凭借装备上的优势,在5月19日,攻入并占领了徐州。

今天,我们就通过日本人拍摄的照片,从日军士兵的角度,看看沦陷前后的徐州城。

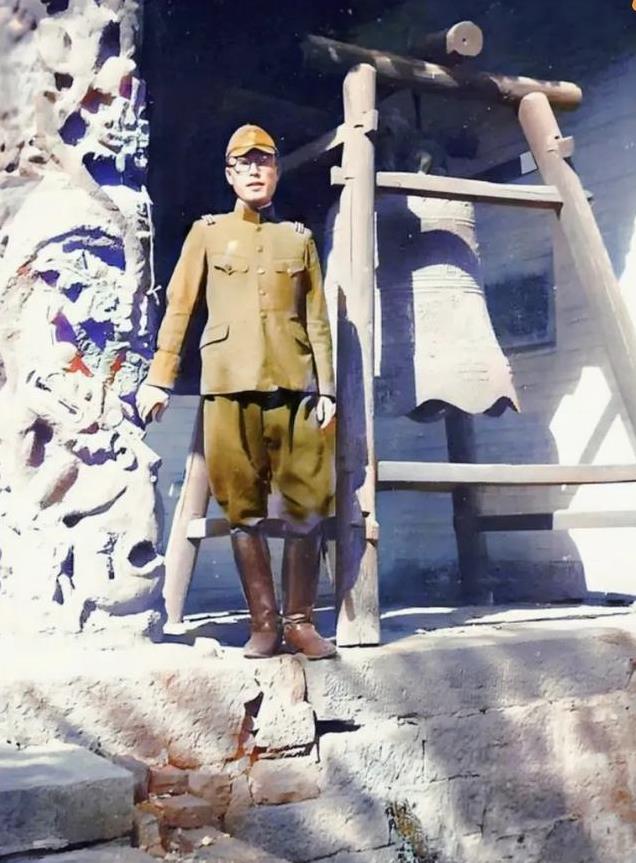

△寺内寿一(右)和畑俊六,他们是徐州会战中的日军指挥官,寺内寿一指挥5个师团,畑俊六指挥3个师团,从南北两面夹击徐州。

△进攻九里山的日军装甲联队,宁静的乡村土路上,顿时烟尘四起,杀气腾腾。

△进攻霸王山的日军骑兵联队,这些膘肥体壮的东洋马,是日军培育了半个多世纪的品种。

1867年,拿破仑送给日本26匹高大、健壮的阿拉伯马。日本开始第一次本土马匹改良。

1904年,日本又引进了顿河马、安格鲁诺曼马、纯血阿拉伯马等优质战马,进行第二次本土马匹改良。

到了1938年,日军战马的身高超过1.6米,甚至比日军士兵还要高大!

△进村扫荡的日军骑兵。

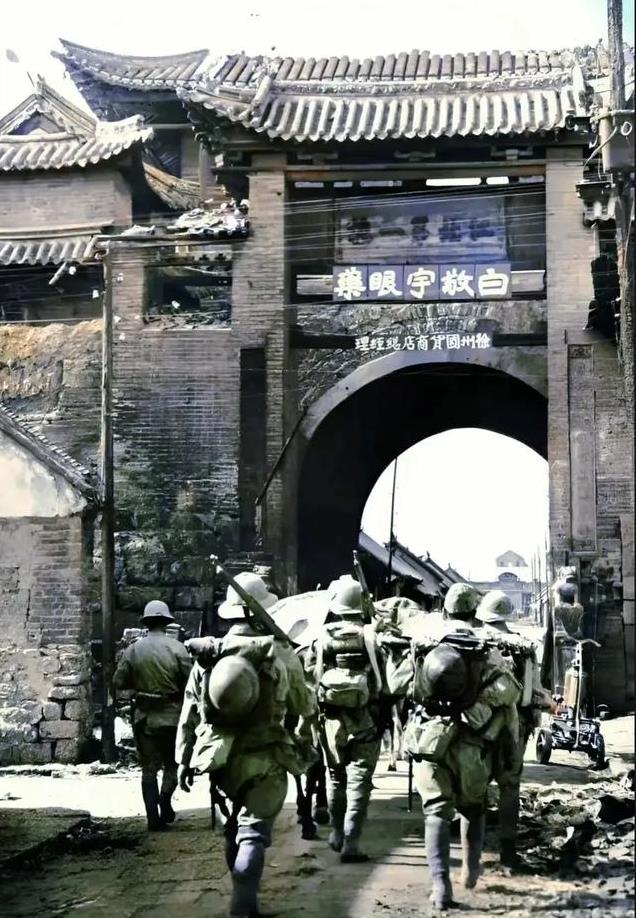

△破城而入的日军,曾经雄伟的城楼,几乎被炸塌。

△徐州的城墙,同样是弹痕累累,千疮百孔,可见守军抵抗之顽强。

徐州的建城史,最早记载是《左传》鲁成公十八年即公元前573年)的彭城邑,当时驻守彭城有300乘兵车,足见城市规模之大,历史之悠久。

△从“江北第一楼”下进城日军

△废黄河边的日军,用抢来的木盆喝水。

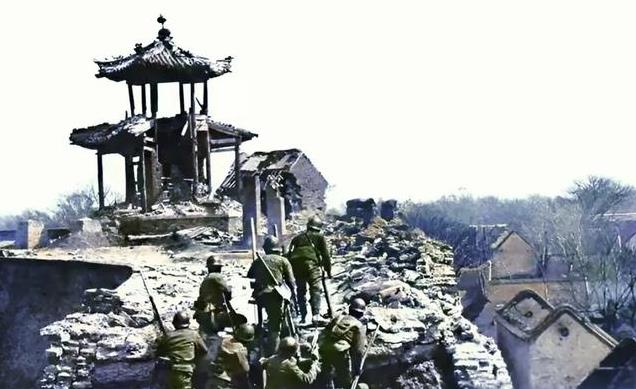

△奎山塔下的日军。

这座古塔始建于公元1606年,坐落于奎山之上,高60米,直径20米,七层八面,气势雄伟,被誉为“江北第一塔”。

“奎山塔影”既是老徐州八景之一,也是老徐州地标性建筑。消失于60年代。

△文亭街附近的日军,成群结队的穿过小巷。

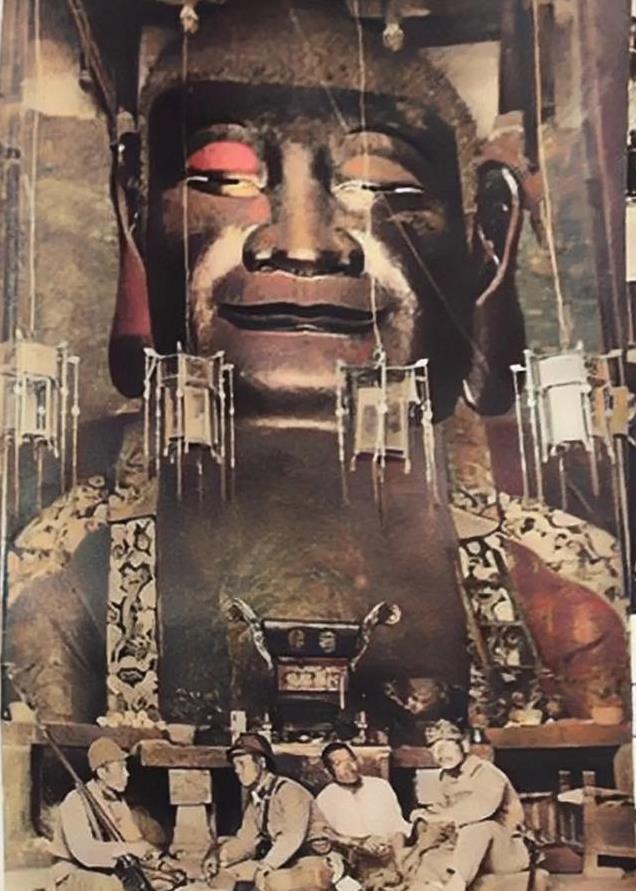

△云龙寺里的日军,庄严肃穆的大殿,成了他们炫耀武力的场所

△少华街上的日军

△徐州面粉厂的日军

△大同街上日军,远处的钟鼓楼清晰可见。

△王陵路附近的一家日本料理店,附近的百姓都是面色惶恐。

△霸王楼上的日军。

这是徐州五大名楼之一(燕子楼、黄楼、彭祖楼、魁星楼),是西楚故宫的最高点(今彭城路北大院),1952年倒塌后拆除

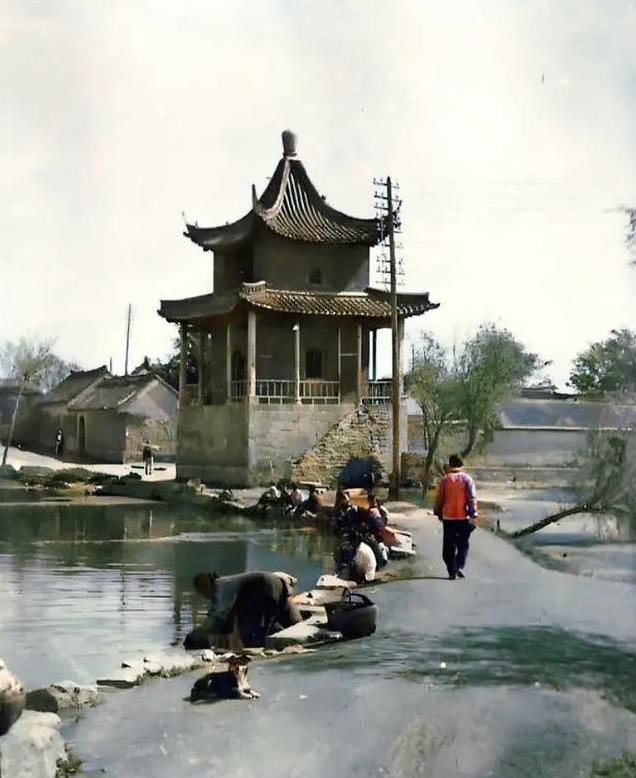

△魁星楼边的洗衣服妇女,周围还都是低矮的民居。

如今这里已经变成了,风景秀丽的快哉亭公园。

△五省通衢牌坊下的日军。

清朝嘉庆年间,朝廷立“五省通衢”牌坊立于黄河故道,彰显徐州“北扼齐鲁、南控江淮”之重。

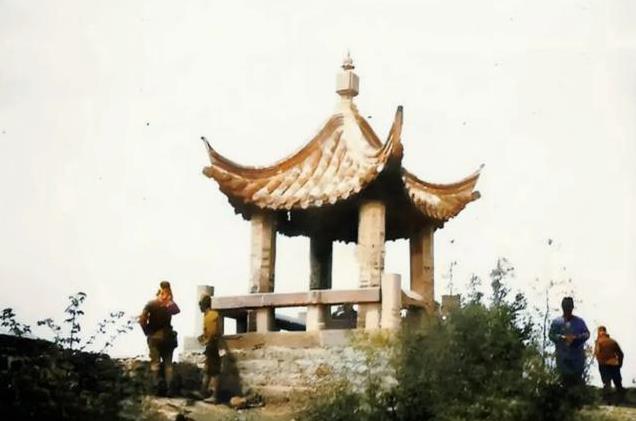

△云龙山上的日军,嬉皮笑脸的坐在“壮观”牌坊下。

△云龙山招鹤厅上的日军

△戏马台台头寺山的日军,雄伟的盘龙石柱,成了他拍照的背景板!

△通济桥下的日军,大模大样的坐在摆渡船上。

公元605年,隋炀帝征发30万人开凿通济渠,将黄河与淮河连了起来。徐州也成为了“进可问鼎中原,退可扼守江淮”的水陆交通枢纽。

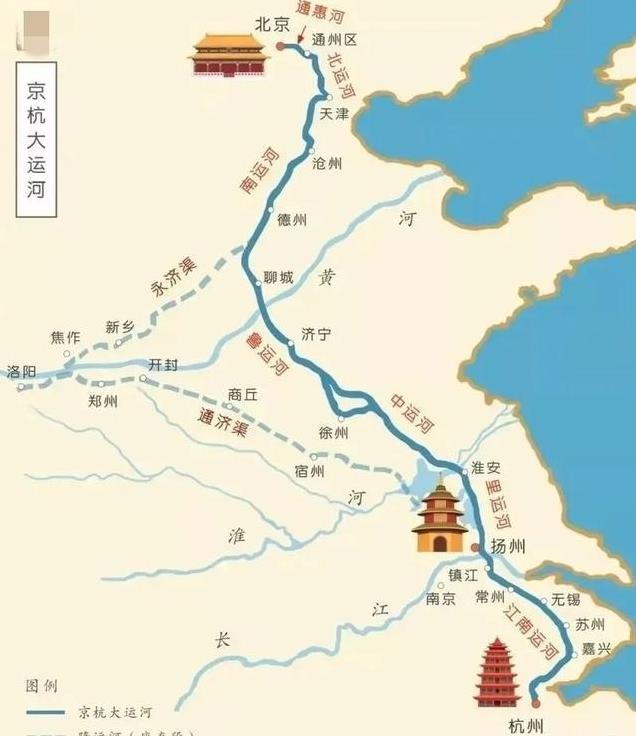

△徐州正好位于京杭大运河中段

△整理渔网的日军,强征了几条渔船。

△子房山上的日军哨兵,将这里当成了火力制高点。

△大同街上的女伪军和日本女军官,一脸得意的看向镜头。

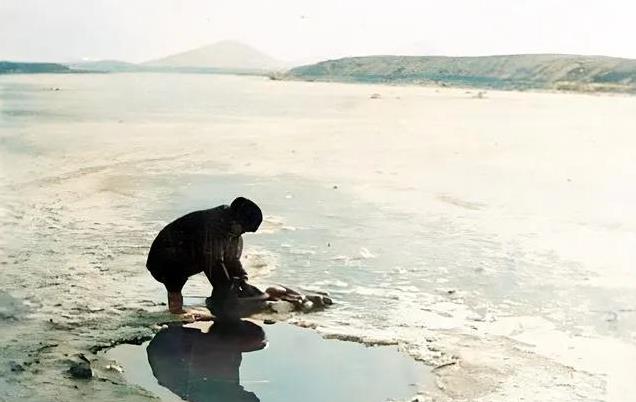

△结冰的废黄河,可见当时的徐州,冬天还是很冷的。

△日军强征的民夫,在废黄河边的雪地里,艰难推车前进。

以上这些,就是徐州沦陷前后的景象,时隔80多年,那些苦难的日子,早已化为历史尘埃。

然而,我们绝不能忘却,弱小就会受欺!只有自强不息,才能守住来之不易的安宁与昌盛!