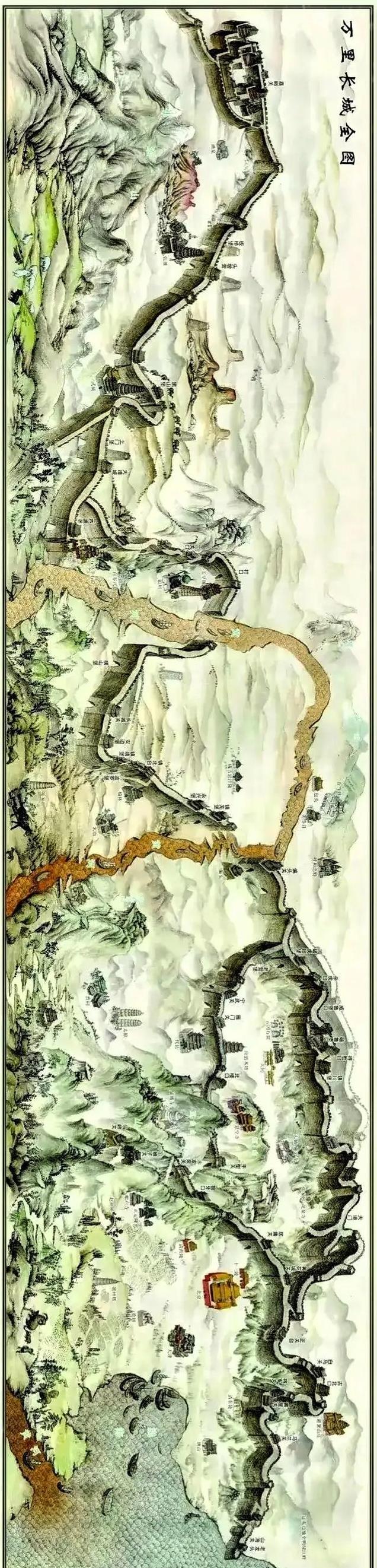

公元前214年,秦始皇启动了,冷兵器时代最疯狂的基建工程——将秦、赵、燕三国旧长城连接起来,形成一道西起甘肃临洮,东至辽东,总长度7000多公里的防御体系。

为了完成这项超级工程,秦朝付出了高昂代价:史料记载,秦朝总人口约2100万。巅峰时期,竟然征发78万人修长城。

相当于5个青壮年,就有1个在工地上搬砖,物料成本更是天文数字。

但防御效果,也是相当好: 长城建好之前,匈奴骑兵每年南下劫掠,造成的损失,高达秦国税赋收入的14%,仅河套地区,每年被掳走的粮食就超过11万石。

建成之后,匈奴骑兵再也无法大规模南下。

因为游牧骑兵最大优势,就是上马后的速度和冲击力。而长城高达8米,人搭梯子能翻过来,马是翻过不来的。

没有了马,游牧骑兵就变成了轻步兵,面对农耕文明的重装步兵,是毫无胜算的。

中原农耕文明强势的时候,只要守住长城的十三个关口,北方游牧部落就无计可施,只能抱团取暖,原来松散的上百个部落,逐渐汇聚成国家。

可以说,长城的存在,促进了农耕文明与游牧文明的发展,成为了两者间,既分隔又联系的纽带。

今天,我们就通过外国人拍摄的照片,来看看100多年前,这项伟大的防御工程,到底是什么样?

△1916年的山海关,城楼破烂不堪,看起来随时垮塌。

清朝入关后,长城失去防御价值,朝廷不再拨款维修,百姓甚至拆砖盖房,山海关的城门铁板,被拆走炼钢,敌楼木梁也被抽走烧火。

△1916年,山海关城楼的近景,顶部长满了荒草。

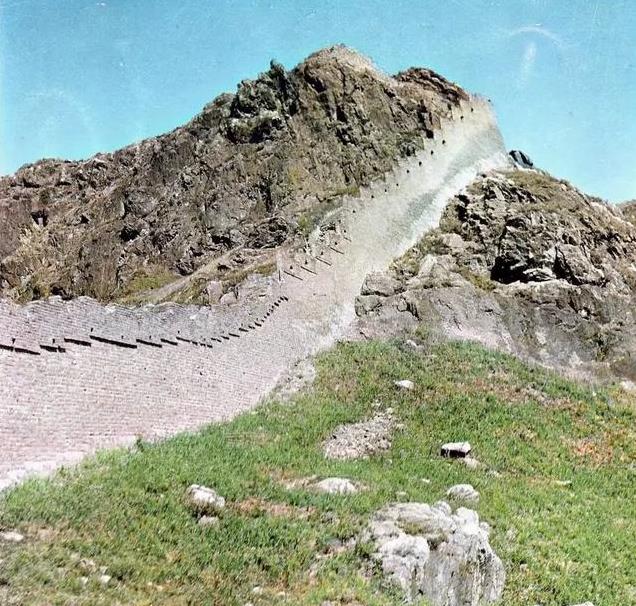

△山海关的城墙,长城上除了台阶还有滑坡,不仅可以走人,还可以走车,就像崇山峻岭之中,开了一条快速运兵的“高速公路”。

即便游牧骑兵突破某段城墙,守军也能快速集结反击,形成“以墙为路”的机动优势。

△1916年,山海关内的街道

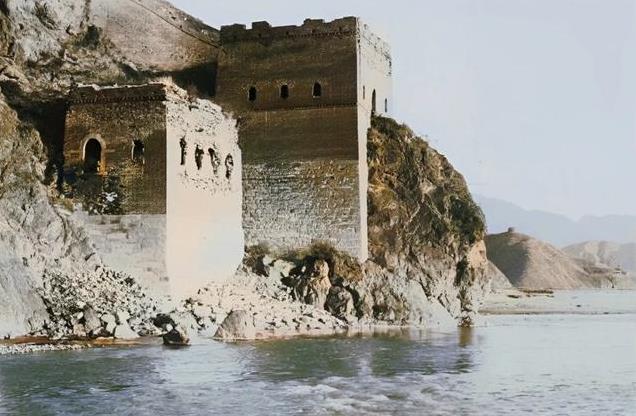

△1916年的山海关“老龙头”,这里是万里长城的起点,终点是甘肃嘉峪关。

1900年,“老龙头”被八国联炸毁,如今已修复完毕。

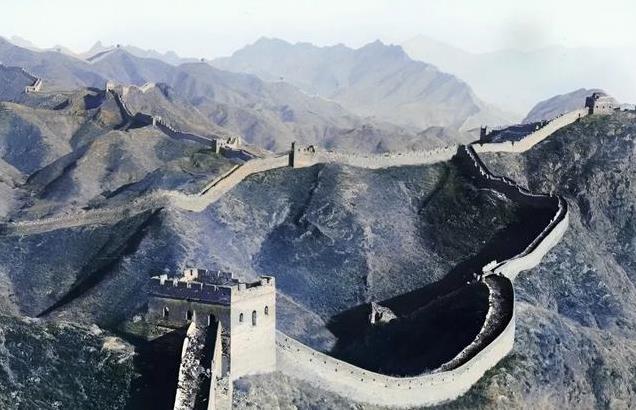

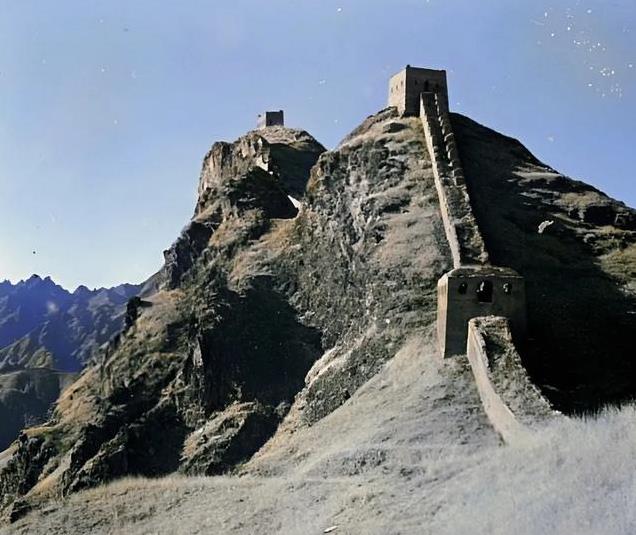

△1923年的古北口长城,蜿蜒盘旋在崇山峻岭之间。

△1923年,古北口长城的最高点,远处就是光秃秃的荒山。

长城的修建位置,非常有讲究,与“400毫米等降雨线”完美重合。

这条线的南侧土地肥沃,降雨量充足,非常适合农耕。而北侧干旱寒冷,仅适合游牧。

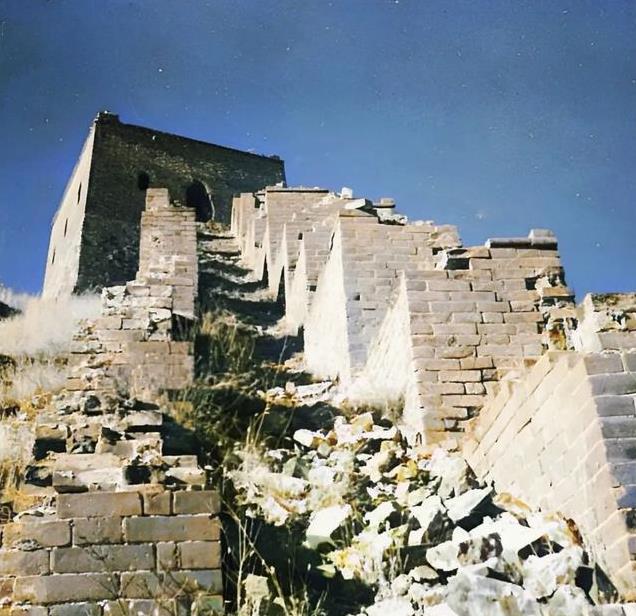

△1923年的长城,墙体长满了杂草,依旧巍然耸立。

长城的建造技术,堪称古代工程奇迹,工匠们将糯米熬浆混合石灰,黏性比混凝土水泥还强。

更狠的是“验工砖”制度:每块砖刻着工匠姓名,若用刀劈砖出现裂痕,监工当场斩杀制砖人,并连坐其家属。

这种严苛的工艺标准,让长城历经千年,屹立不倒。

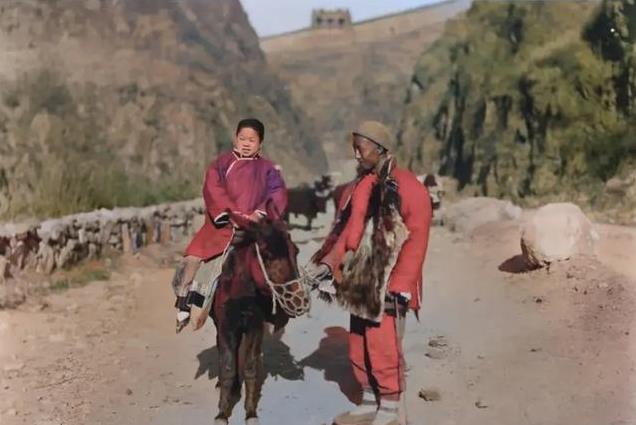

△1923年,古北口的烽火台,下面就是潮河水。

长城不仅是防御设施,还是界墙,是传讯塔,“烽燧系统”能以狼烟传递情报。

汉代《敦煌汉简》记载,通过长城烽火台,河西走廊的军情可在12小时内,就送达长安。

明朝更通过“烽炮”,将信息传递速度,提升至单日3500公里,相当于现代的高铁时速!

△1923年,烽火台的近景。

△1920年,八达岭的一段长城。

△1920年,八达岭的城关,过道上布满了瓦砾,显然很少有人经过。

△1920年,八达岭长城下的一对新婚小夫妻。

△1920年,被扒开的八达岭城墙。

△1920年,八达岭长城上的藏兵楼。

八达岭长城全长700多公里,既是居庸关的前哨,也是万里长城精华所在,被誉为“居庸之险不在关,而在八达岭”

△1920年,八达岭长城下的小庙。

△1918年,怀柔长城的“箭扣长城”,因整段长城呈W 状,如同弯弓扣箭而得名。

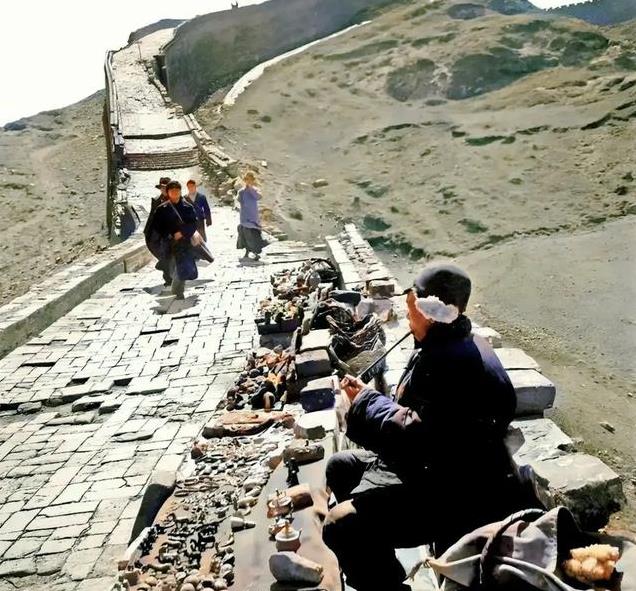

△1918年,长城上的古董小贩

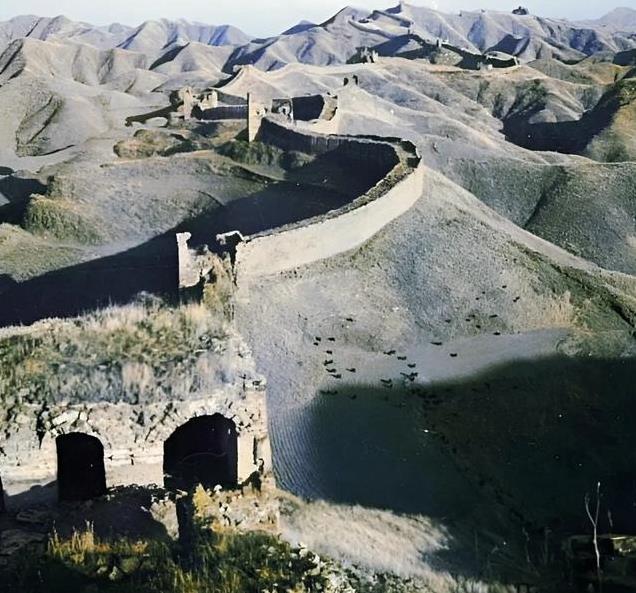

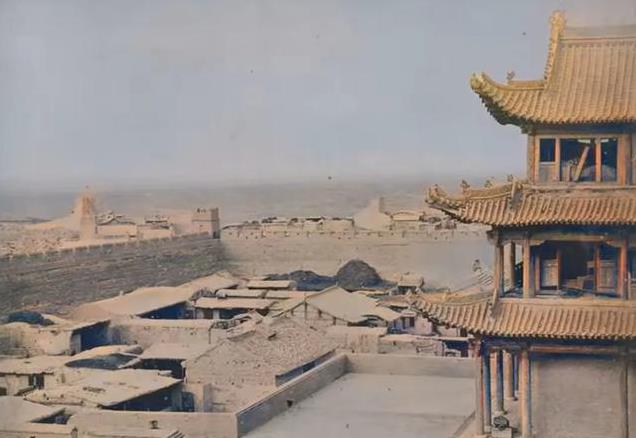

△1907年的嘉峪关,这里是万里长城的终点,始建于洪武五年(1372年)。

南接祁连山雪峰,北悬黑山峭壁,正好卡在丝绸之路的咽喉上,是西北方的“活门闩”

△1907年的嘉峪关城墙,由明朝大将冯胜督建,墙高9米,顶部7米宽,能并行四辆汽车;

到了明朝后期,城头的14座敌楼,全部配有佛郎机炮,射程覆盖前方200米的戈壁。

△1907年,嘉峪关内的民居。

清军入关后,嘉峪关依然扼守西北要道。左宗棠西征入疆时,曾在这里囤积军粮,当地至今留存着“左公柳”的传说。

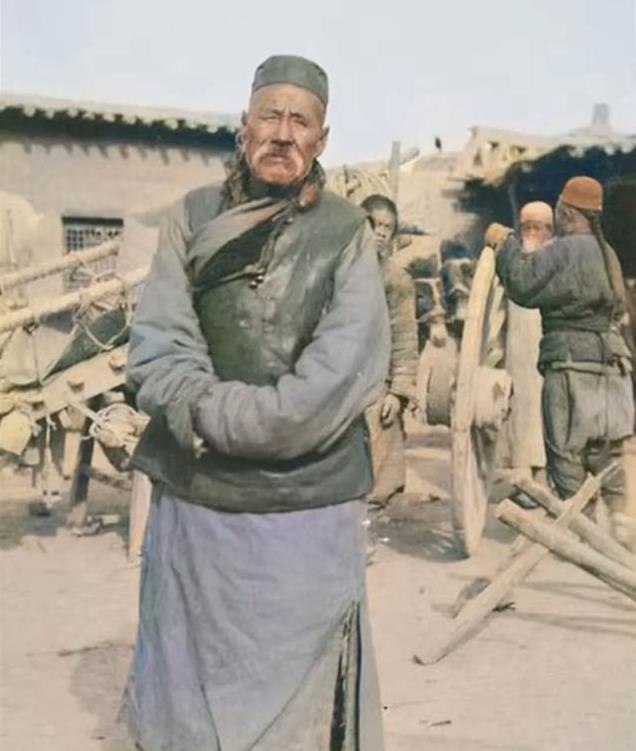

△1907年,嘉峪关内的清朝商人

△1907年,嘉峪关的城楼。

以上这些,就是百年前长城,它不仅仅是一道防御设施,更是一部活生生的历史书!

它用2000多年时光告诉我们:长城的伟大,不只在于砖石高度,更在于每一道裂缝里,都藏着文明守护者的体温与心跳!