守正不守旧,尊古不复古。

这就是“浙江”

浙江西靠天目,东临大海,南接闽粤,北连苏皖。独特的地理环境,拼凑出“七山一水二分田”的肌理。

钱塘江的壮阔,西湖的柔美,灵隐古刹的晨钟暮鼓,绍兴酒巷的市井烟火。

深厚的文化底蕴,凝练出浙江人“柔而不弱,雅而务实”的精魂。

那么,你知道旧社会时期的浙江,是什么样子吗?

恰好,笔者搜集整理了一些,1877年——1948年,浙江各地的罕见老照片。

让我们通过这些影像,探寻百年前的浙江风貌!

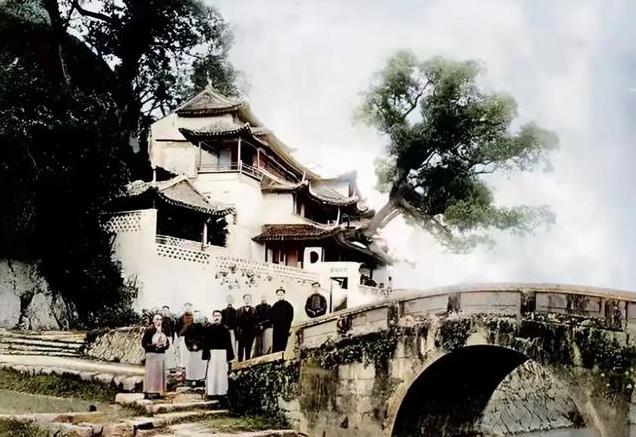

△1925年的杭州法相寺,青瓦白墙掩于山林间,蜿蜒小径铺满落叶。

公元940年,吴越国王钱元瓘修建法相寺时,有一棵香樟,也在寺庙旁边生根发芽。

如今这棵香樟已经有1073岁,仍然矗立在法相寺旁,成为了杭州最古老的树木。

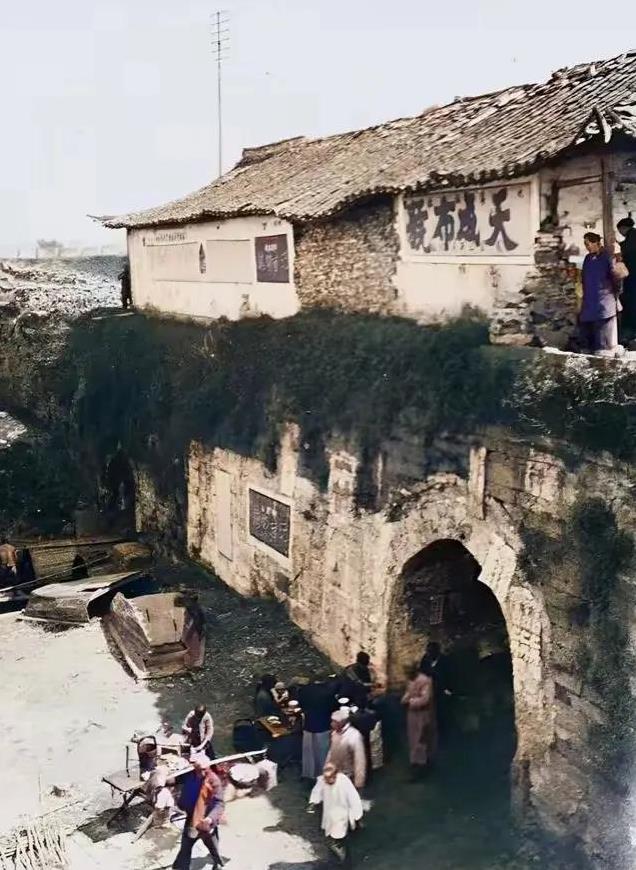

△1906年的温州迎恩门,这是从西边进出温州古城唯一通道,自古商业繁盛,被当地人称为“大西门”

△1896年的杭州雷峰塔,经历上千年风雨,塔身早已残破不堪,当时人称为:“保俶如美人,雷峰如老衲”

1924年彻底倒塌,如今用280吨黄铜,重新修了一座雷峰塔!

△1939年的岳飞墓,几名日军站在墓前合影。

△1940年的湖州城外,一队日军从太湖边扫荡回来,强令人们跪迎!

△1939年,台州郊外的日军,当时日军兵锋正盛,各个显得神气十足。

1945年3月17日,日本海军大将山县正乡,被当地抗日武装,击毙于台州椒江村附近!

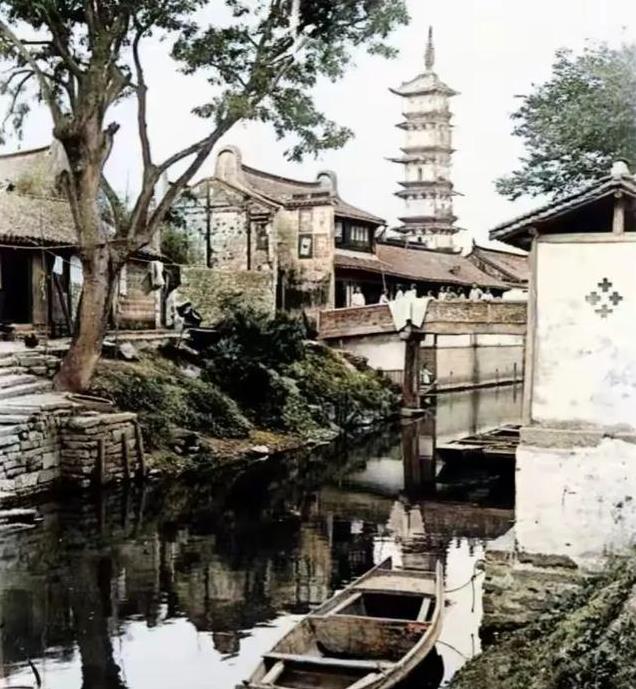

△1911年,绍兴城内的小巷,一艘乌篷船停在岸边。

这幅画面,就是标准的“江南水乡”

△1911年,绍兴东湖的秦桥。传说秦始皇曾在箬篑山停驾歇息,于是将这座石桥取名“秦桥”

△1906年的宁波永丰门,两侧城墙爬满藤蔓,但保存的相当完整。

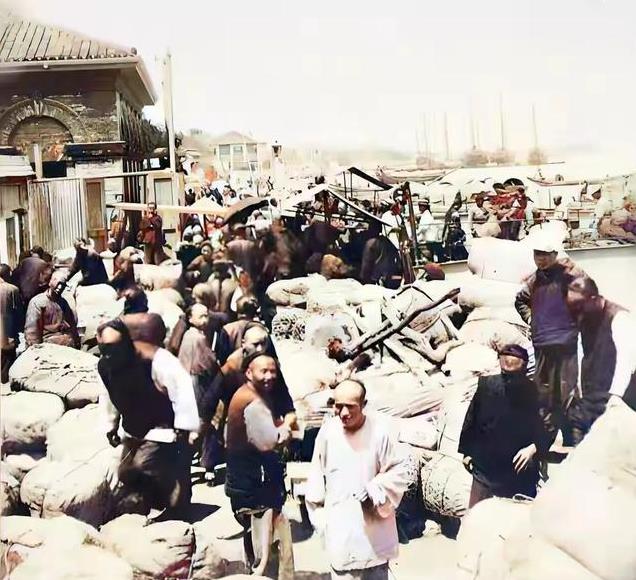

△1906年宁波太古码头

△1926年的嘉兴范蠡湖

△1877年的温州华盖山,山顶上的古城墙,逶迤曲折,清晰可见。

△1877年的温州积谷山卧树楼,门前曾挂有一副回文名联:“卧树楼台楼树卧,飞霞洞口洞霞飞”。

可以顺着读,也可以倒着读!

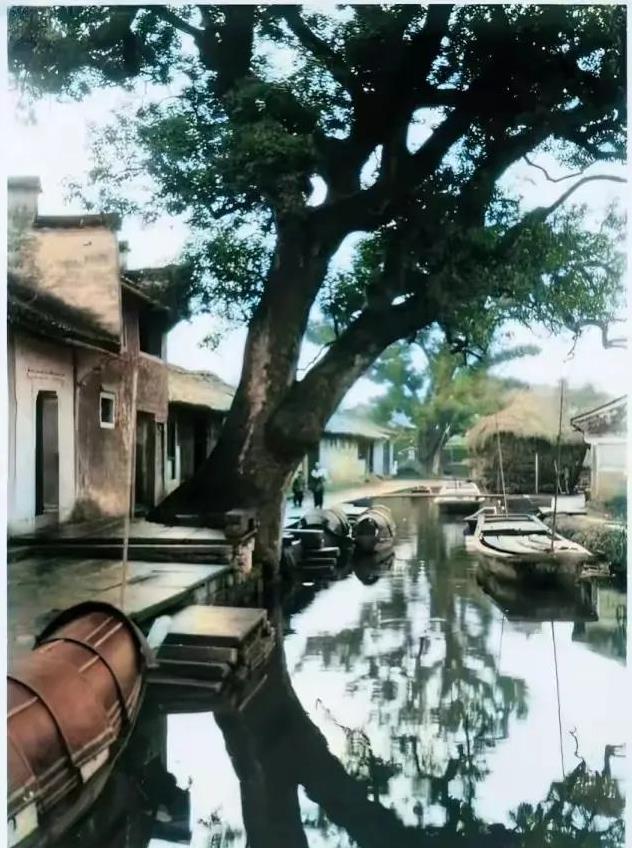

△1906年的嘉兴真如塔,始建于宋代,东倚鸳鸯湖,远瞰放鹤洲,是嘉兴人重阳登高的首选之地。

70年代初,真如塔歪斜严重,塔身被整体拆除。12米高的塔刹,被送进了嘉兴博物馆。

△1906年的嘉兴子城

△上世纪20年末的绍兴迎恩门

△1927年,绍兴东浦镇的水巷,岸边摆满了绍兴黄酒。封坛后,直接从水路运走。

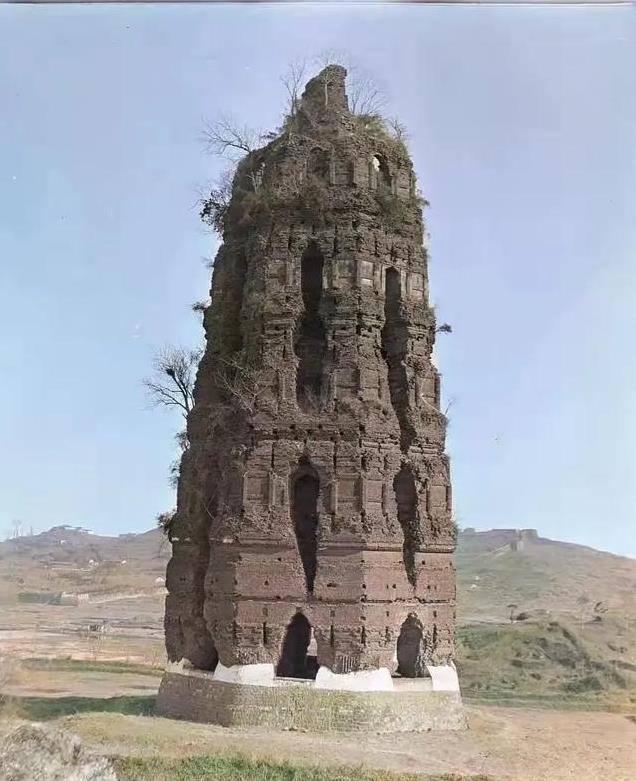

△1932年,台州赤城山上的梁妃塔

△1940年,衢州郊外的水车

△1925年,温州信河街附近的水巷

△1908年的嘉兴三塔,坐落于嘉兴西门外古运河畔,此处水流湍急,船老板只要看见三塔,便会小心驾驶,平安通过。

1926年,作为京杭大运河的标志性建筑,登上了《国家地理》杂志的封面。

上世纪70年代老三塔拆除,2000年,新三塔重建完毕。

△1942年,金华郊外的农田,母女二人正在搜集田螺,准备带回去充饥。

△1945年的丽水厦河塔,始建于明代,又称佛头岩塔,坐落于碧云山危崖之上,与瓯江遥遥相望。

△1930年的嘉兴长虹桥

△1930年的绍兴三江闸

△上世纪40年代,浙江地区的“立桶”,专门用来保护婴幼儿。

桶身较高,可以围住孩子,防止跌倒。底部有一个隔板,放置炭火盆或铜脚炉等取暖设备,非常实用。

直到90年代,还能在浙江某些街道上,看到“立桶”

△1948年的西湖断桥,大雪过后,桥面溜光,当时杭州的冬天还是很寒冷的。

△1948年的西湖白堤,景色秀丽,但看不到一名游客。

△1948年的西湖,远处就是保俶塔

△1948年,杭州城内的街道,两侧绿树成荫,路面还有交通标示线。

通过这些老照片,我们看到了旧社会时期的浙江,没有车水马龙,没有高楼大厦,甚至连景区里,都看不到一名游客,可见当时人们生活之艰难!

如今的浙江,早已不是那个靠摇橹撒网、采茶养蚕的传统水乡!文化基因插上数字之翼,山水行囊载满千年诗篇,高楼林立,车流如织,景区内游客络绎不绝,绘出一幅盛世繁华的历史画卷!