这是一张拍摄于1936年的合影,合影中梳着三七分头,双手交叉的人正是钱学森,另外三人则是钱学森的同学。

彼时的钱学森才25岁,刚刚考入美国麻省理工学院,可谓意气风发,一身帅气西式学生装,彰显着天骄之子的不凡气质。

作为新中国的“航空之父”,钱学森一生与航空结缘,他出生时,飞机才诞生不久,等到他读书时,火箭已经问世。

钱学森读书期间,对空气动力学产生兴趣,曾立志要征服宇宙,利用航空科技报效祖国,于是才决心前往美国留学。

如果不是求学岁月与中华民族最困苦的时刻重合,或许钱学森的一生是另一番轨迹,可是命运偏偏将两者结合在了一起。

1934年,钱学森以优异的成绩获得公费留美的资格,在动身前往美国之前,钱学森反复在心中告诫自己:

“我是一个中国人,我的根就在中国,我将来的归宿在中国。”

凭借过人的天赋,钱学森顺利考取了麻省理工学院航空工程硕士学位,并有幸师从力学名家冯·卡门,专门研究空气动力学。

二战结束时,美国发起“回形针行动”,在德国发现火箭技术,自此火箭和导弹成为国际军事科技的主流。

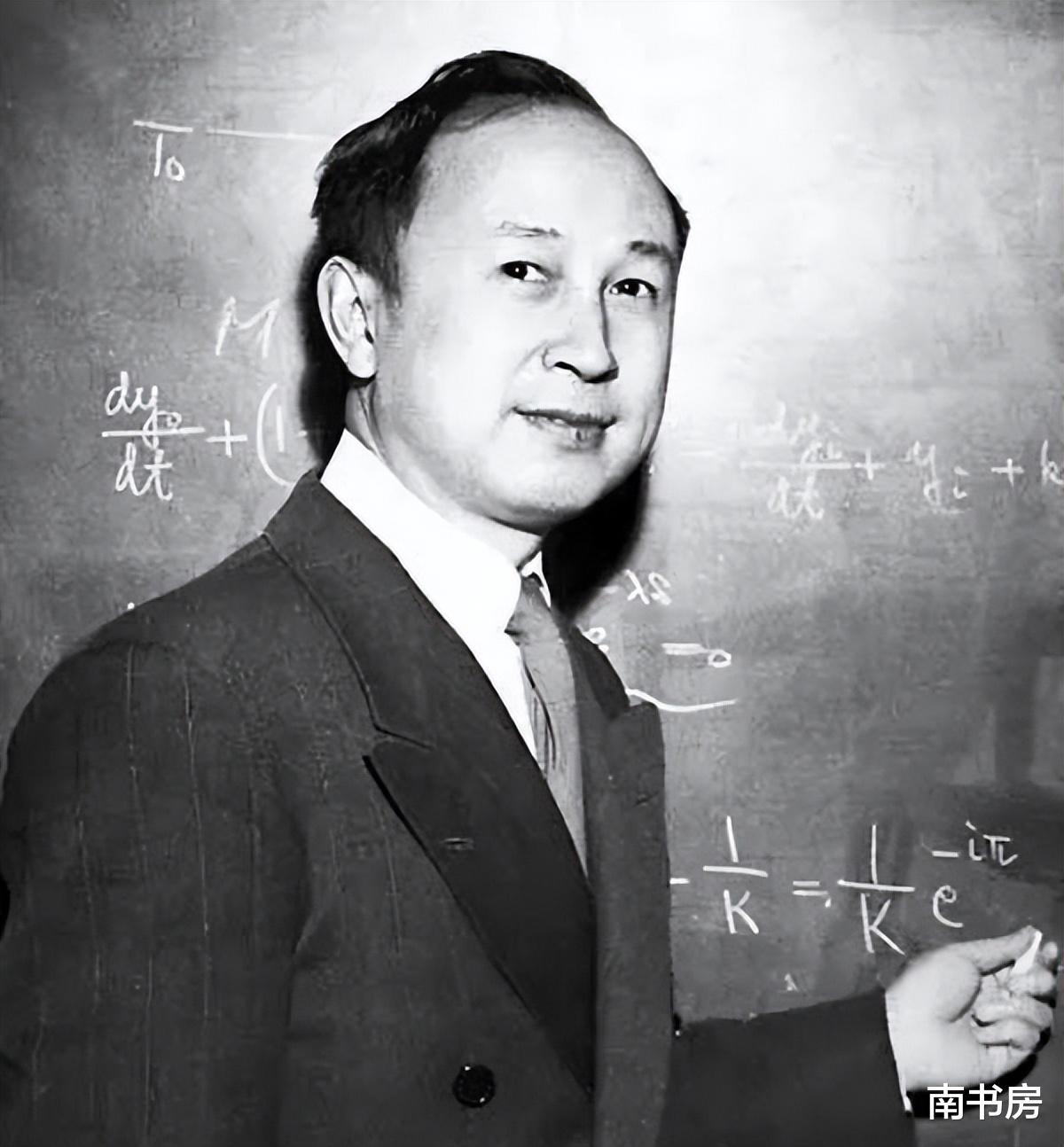

彼时的钱学森已经声名鹊起,是国际闻名的空气动力学专家,麻省理工学院想要留住钱学森,就聘请钱学森为终身教授。

就在钱学森功成名就时,新中国成立了,钱学森在美国听说这一消息时,立即决定兑现诺言,回来报效祖国。

然而,美国政府对钱学森极为重视,认为钱学森一人抵得上五个师,因而横加阻拦,甚至动用酷刑折磨钱学森。

周总理了解情况后,积极展开外交救援工作,迫使美国政府释放钱学森,钱学森最终于1955年顺利回到祖国。

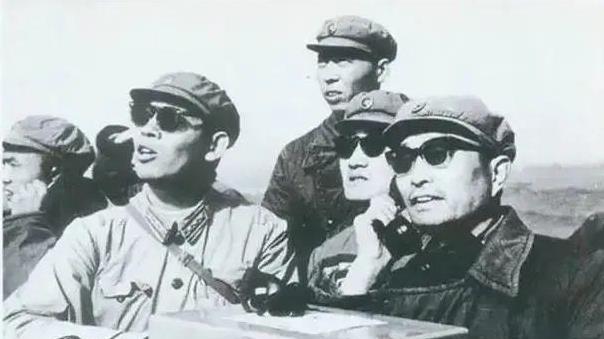

钱学森归国不久,即被派往东北视察,并在哈军工受到了院长陈赓的接待,两人推心置腹,陈赓询问钱学森说:

“以我们现在的技术,能不够搞导弹?中国人能不能搞导弹?”

钱学森当场给出了肯定的回答,陈赓十分满意,两人就导弹问题达成一致,钱学森晚年回忆这段经历时,曾打趣说:

“中国人怎么不能研究导弹?难道我们比外国人矮一截?”

视察工作结束后,钱学森返回北京,被任命为国防部第五研究院院长,自此开始,钱学森便长期担任导弹和火箭研究技术领导。

钱学森没有辜负党和国家的期望,不仅带领科技人员研制出了各类导弹,还参与研制了人造卫星和“两弹结合”工作。

“两弹一星”的问世,标志着我国摘掉了落后孱弱的帽子,转变成为军事科技强国,极大地振奋了国人的内心。

不过,钱学森却对自身的贡献看得很淡,面对“导弹之父”的称谓,钱学森并不认同,还反复向身边的人解释说:

“研究导弹是一项大工程,不是靠我一个人就能完成的,需要千百万人共同努力,哪有什么‘之父’,我只是一个小芝麻粒。”

五年归国路,十年两弹成,钱学森用近一个世纪的人生,创造了举世瞩目的科技成就,也给后人留下了宝贵的精神财富。

另外两位也是院士,当时的留学生确实名下无虚

帅气高才的男团