出差很是辛苦,南航班机在遵义茅台机场着陆,走出机场踏入茅台镇,空气中弥漫的浓郁酒香便扑面而来,仿佛在诉说着这座小镇千年的酿酒传奇。结束工作,甲方带我们来到茅台渡口,于是一个红色之旅就此开启。

沿着蜿蜒的小路前行,赤水河的轮廓逐渐清晰起来。遥想当年,这里曾是 “蜀盐走贵州,秦商聚茅台” 的繁华渡口,往来商船络绎不绝,热闹非凡。然而,真正让茅台渡口声名远扬的,还是那段波澜壮阔的红色革命篇章。

35 年 3 月,中央红军主力为摆脱国民党军队的围追堵截,从遵义西进抵达仁怀。彼时,红军面临着严峻的局势,敌军妄图将红军围歼于川、滇、黔边境。在这生死攸关的时刻,茅台渡口成为了扭转战局的关键节点,中央红军在此三渡赤水河,谱写了军事史上的壮丽诗篇。

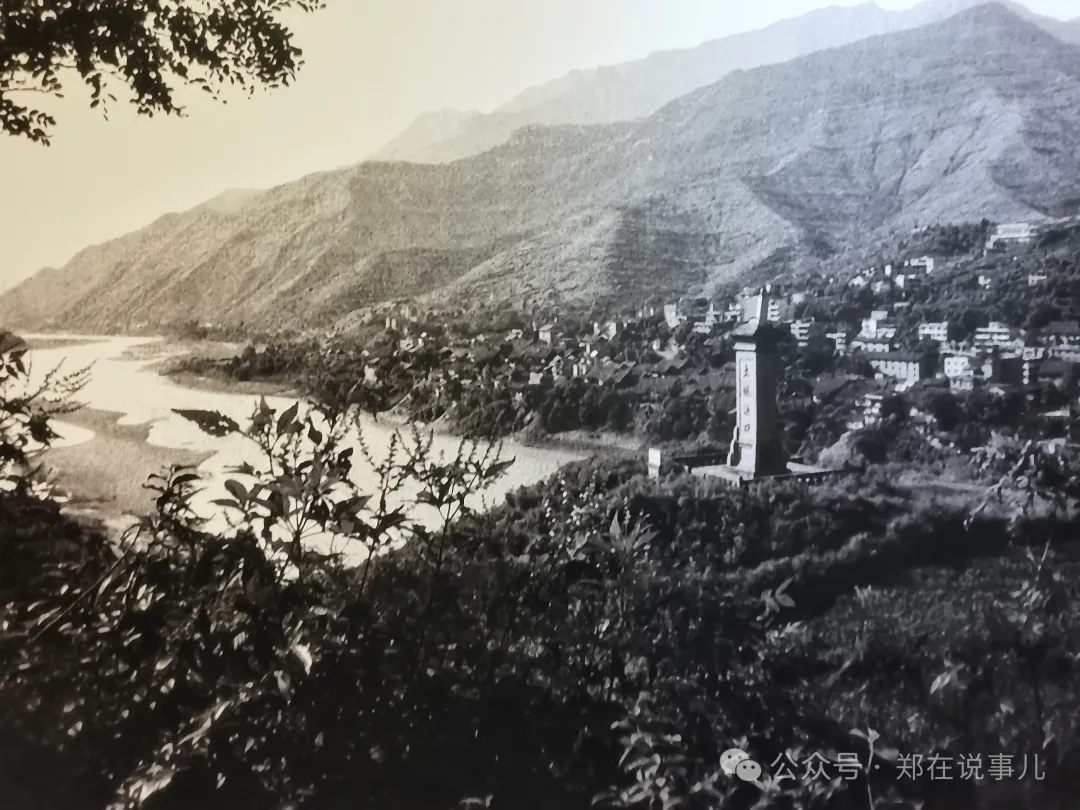

而当我来到茅台渡口时,首先映入眼帘的,是矗立在赤水河西岸朱砂堡顶的红军四渡赤水纪念塔。纪念塔于95年5月动工,96年1月建成。塔高25米,寓意着红军长征二万五千里的漫漫征程。塔身由四根巨大的浪形柱依次错位重叠构成,浪形柱上部悬嵌着不锈钢球,恰似腾空而起的浪花,象征着红军在艰难险阻中勇往直前的无畏精神。塔座呈木船造型,仿佛在诉说着那段依靠木船强渡赤水的英勇历史,寓意着中国人民的革命事业乘风破浪、奋勇向前。整个塔体采用红色花岗岩板材贴面,通体赭红,在阳光的照耀下庄严肃穆,熠熠生辉。塔身正面下端, “红军四渡赤水纪念塔” 九个铜板鎏金立体大字,每一笔每一划都仿佛承载着那段波澜壮阔的历史,让人不禁心生敬畏。

我怀着崇敬的心情,绕到纪念塔北侧。这里建有一道13.5米的船形浮雕墙,四幅浮雕栩栩如生地展现了当年红军四渡赤水时英勇战斗的场景。看着这些浮雕,我仿佛穿越时空,回到了那个战火纷飞的年代。红军战士们不畏强敌、浴血奋战的身影在我眼前一一浮现,他们的呐喊声、枪炮声似乎还在耳边回响。那一刻,我深深感受到了革命先辈们为了理想和信念,不惜抛头颅、洒热血的伟大精神。

纪念塔西侧,立着一碑墙,黑色大理石上镌刻着《红军四渡赤水简介》和《建红军四渡赤水纪念塔记》。我逐字逐句地阅读着,那些详实的文字,将那段波澜壮阔的历史重新展现在我眼前。从红军的艰难行军,到在茅台渡口的巧妙部署,再到成功渡河后的战略转移,每一个细节都让我对革命先辈们的智慧和勇气有了更深的认识。

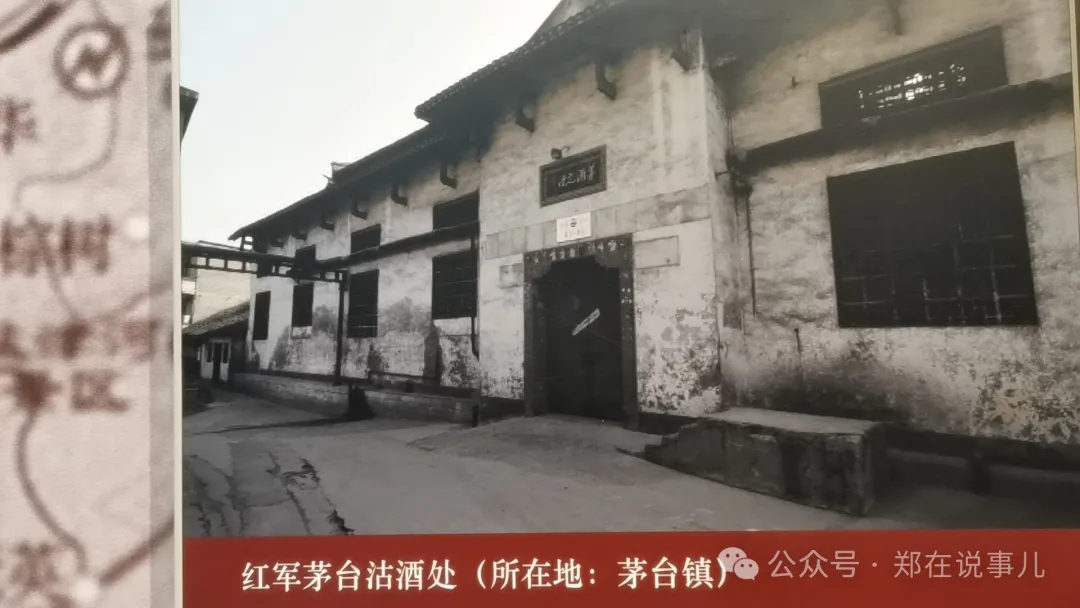

沿着石阶缓缓而下,我终于抵达了渡口。赤水河的河水依旧奔腾不息,仿佛在诉说着那段永不磨灭的历史。站在渡口边,我闭上眼睛,感受着河风的吹拂,仿佛能听到当年红军战士们忙碌的脚步声和百姓们支援的欢呼声。当年,为了帮助红军顺利渡河,茅台当地百姓积极响应,四处寻觅门板、木板、绳索等架桥物资,还租来多只小船,每只船提前预付 30 块银元,迅速在茅台渡口搭建起 3 座浮桥,保障了大部队顺利西渡。红军总政治部在成义、荣和等几家烧坊发出保护工商业的布告,并且在到达茅台镇后,关心百姓,将没收土豪劣绅的茅台美酒分享给贫困群众,军民鱼水情深的画面在这片土地上定格,成为了一段佳话。

如今的茅台渡口两岸,早已成为热门的红色景区,吸引着大量游客前来。周边的红军桥,又名英雄桥,便是为纪念35年3月15日,中国工农红军在鲁班场与国民党周浑元部激战后,分三路进抵茅台,并在茅台上、中、下三个渡口分别架设浮桥渡河入川的壮举而修建。这座桥横跨赤水河,铁索与木板铺设的桥面相互映衬,宛如一道靓丽的 “红色风景线”。我走上红军桥,桥身随着我的脚步微微晃动,仿佛在向我诉说着当年红军战士们英勇渡河的故事。站在桥上,俯瞰着赤水河两岸的美景,我不禁感叹,如今的和平生活来之不易,是无数革命先辈用鲜血和生命换来的。

离开茅台渡口时,心情久久不能平静。茅台渡口不仅是一处红色景点,更是红色文化的重要象征。它承载着红军长征途中那段伟大的历史,体现了红军战士们坚韧不拔、英勇无畏的革命精神。在这里,红色文化与茅台镇浓郁的酒香相互交融,形成了一种独特的魅力。这次茅台渡口之旅,让我我们对历史有了更深刻的认识,茅台渡口这颗闪耀的红色明珠,将在岁月的长河中持续散发着光芒,激励着一代又一代的人传承红色基因,不忘初心,砥砺前行。

文图皆为原创,尊重版权请勿盗用。