毛泽东和周恩来都是伟大的政治家和军事家,也是一对公认的“黄金搭档”,不过术业有专攻,如果论到外交属性,自然是留过学的,精通日、法、英、俄多种语言的周恩来技高一筹。

所以对比两人的出访记录不难发现,毛泽东一生只出了两次国门,而周恩来经常带着政府代表团游走于世界各地。

不过有件事情很奇怪,新中国成立后的首次访苏,毛泽东居然选择了只身赴会,并没有带着擅长外交事务的周恩来一同前往,这究竟是为什么呢?

1945年,国民党政府曾与苏联签订过一份《中苏友好同盟条约》,其中约定了东三省、外蒙古、中长铁路、旅顺军港、大连自由贸易港等事项。

1948年,三大战役已近尾声,国民党节节败退。这时候斯大林开始有些坐卧难安,他急于了解共产党夺取政权后会采取怎样的路线,对外关系是何种立场,3年前的这份协议是否还作数。

同年5月,斯大林致电毛泽东,称会派代表前往中国进行秘密访问。

为什么说是秘密访问呢,因为毕竟新中国此时还没有成立,不是独立主权的国家,不能开展正常的外事活动。

1949年1月30日到2月8日,苏共中央政治局委员、分管对外事务部长会议副主席米高扬来到中国,秘访西柏坡。

这件事情对于中苏关系的建立至关重要,如果没有米高扬的牵线,也就不会有后来的毛泽东访苏。

虽说米高扬的西柏坡之行没有解决什么具体问题,但通过双方的交流,还是增进了毛泽东和斯大林的相互了解,迈出了中苏同盟历史性的第一步。

1949年4月,南京解放,国民党政权逃往台湾,中国绝大多数的领土都已经被共产党控制,新中国政权呼之欲出。

为了取得苏联的支持,中共中央决定派出刘少奇率中共代表团访苏,就苏方关注的《中苏条约》有关问题交换意见。

1949年6月26日,刘少奇、高岗、王稼祥等人来到莫斯科,对苏联进行了为期一个半月的出访。在此期间,斯大林与中方代表团进行了六次会谈,包括四次正式会谈。

当时中方的态度非常明确:新中国不走中立路线,将会“一边倒”向苏联,希望苏联能够继续支持中国革命和建设事业;1945年国民党政府与苏联签订的《中苏条约》存在不平等之处,需要修改;希望苏联能够帮助中国收复台湾等等。

苏联方面则表示:中共的路线是正确的,只要新中国成立,苏联立即予以承认;关于《中苏友好同盟条约》存在的问题,可以在双方进一步协商后更改;新中国的建设需要和平环境,新的世界大战打不起来;新中国成立后,欢迎毛泽东访问苏联。

如果说米高扬的访华是牵线,那么刘少奇的访苏就是搭桥,为毛泽东的首次出访铺平了道路,还指明了方向,就是去协商《中苏条约》的遗留问题。

1945年的这份《中苏友好同盟条约》是维尔塔协定的产物,是苏、美、英三国背着中国签订的,严重侵害了中方的主权和利益。

这是两国间最重要、最根本的问题,也只有毛泽东最能代表新中国作出决定。

1949年12月16日中午12点,毛泽东乘坐的专列伴着12响钟声抵达莫斯科,苏联方面在车站准备了隆重的欢迎仪式。

12月21日,是斯大林的70大寿,毛泽东决定在此期间访问苏联,一来给斯大林贺寿,二来与其协商拟定新的《中苏条约》。

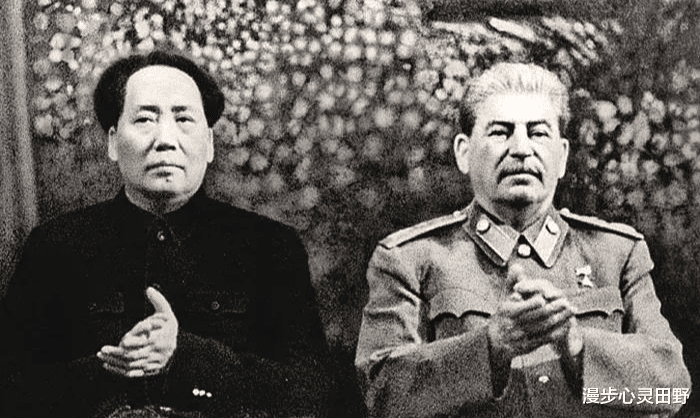

当天晚上,斯大林带领全体中央政治局委员排成一列,提前站在克里姆林宫门口迎接毛泽东,这是破天荒的事情,过去斯大林从来没有给任何外宾如此尊贵的待遇。

两位伟人神交已久,两双大手紧紧握在一起,久久不愿分开。

斯大林从上到下仔细端详了毛泽东一番,高兴的说:

“祝贺你们取得了伟大的胜利,你比我想的年轻很多,你对中国人民的贡献非常大,是中国人的好儿子。”

两国领导人的会谈我们先放在一边,回到本文最初的问题,毛泽东为什么不带精通俄语的周恩来一起前往莫斯科呢?

归根结底有三点主要原因:

第一,没有必要。苏联方面之前说的是欢迎毛泽东访苏,并没有提到周恩来。

毛泽东出发前,对此次出访对能取得的成果也没什么底,只是把握一个大概的方向。

周恩来作为总理,是做具体事情的,需要两国领导人拍板后才能发挥最大作用,暂时还没到他的用武之地。

第二,脱不开身。毛泽东和周恩来是新中国的两根定海神针,总不能长时间都不在家主持工作吧。

1949年11月25日,毛泽东在中央政治局会议中做出决定,在他出访期间,刘少奇任代理主席,周恩来负责政协的工作。

第三,特殊使命。此时,蒋介石和国民党的势力虽然已经转移到台湾,可是在大陆还潜伏着不少特务进行暗杀和破坏活动。

斯大林在毛泽东出访前专门发来电报,告诫中方“保卫工作一定要做好,千万不可麻痹大意”。

作为中央情报工作的负责人,对敌特最具震慑力的周恩来,当然要提前布置安保工作,没有精力考虑出访的事情。

周恩来亲自指示公安部长罗瑞卿和副部长杨奇清,他说这次主席经过的地区,大多都是新的解放区,铁路工作人员中敌我难辨,极有可能有特务潜伏,对毛泽东的出访进行破坏。

为了把危险降到最低,必须加强人员管控,工兵连和警卫连24小时对铁路沿线进行巡视检查,对于可疑情况要第一时间处理,做到万无一失。

事实证明,国民党特务确实截取到了毛泽东此次出访的情报,还非常有针对性地组织了破坏暗杀活动。

12月的大兴安岭隧道里,巡逻队发现铁路上凭空出现了一块巨石,就在他们准备清除的时候,一位战士被冷弹击中。经过一番激烈的战斗后,3名国民党特务被我方当场击毙。

随后公安部门立刻对这一段铁路进行了地毯式搜查,发现了数枚美国制造的微型地雷,及时进行了排除,主席专列得以安全通过。据说蒋介石听说后,还把负责此次暗杀计划的毛人凤一顿臭骂。

说完了毛泽东单刀赴会的缘由,我们再回到1949年12月16日这一天晚上,中苏两国领袖在轻松愉快的氛围中,谈了过去两党之间的往事。

但是只要毛泽东把话题引到修订《中苏条约》的时候,斯大林总是不给予正面回答,这令毛泽东着实有些懊恼,却也十分无奈。

12月21日,斯大林70岁生日当天,莫斯科大剧院举办了隆重的庆贺仪式;次日,苏共中央又在克林姆林宫大摆宴席,为斯大林庆生。

毛泽东作为斯大林的坐上贵宾,自然也得到了最高规格的礼遇。只是毛泽东实在高兴不起来,他这次出访是带着满满的诚意和全国人民的希望来的,这时候就算是琼浆玉露摆到面前,估计他也没有任何胃口。

斯大林的生日庆典一结束,毛泽东第二次正式就《中苏条约》的重新拟定,向斯大林提出谈判的请求。

12月24日,斯大林跟毛泽东进行了第二次谈判,可是在谈判桌上,斯大林又刻意回避了《中苏条约》相关问题,对毛泽东的态度也明显冷淡了几分。

为什么前两次会谈中,斯大林不愿意谈《中苏条约》呢。

首先,当时的两极对抗中,苏联和美国拥有绝对的话语权,而新中国才刚刚成立,斯大林总是要摆一摆大国领导人的架子。

初见时的热情是因为苏联需要中国这个社会主义盟友,但毛泽东一而再再而三地提出重新拟定新的《中苏条约》,在某种程度上动了苏联在中国的蛋糕,作为斯大林来说,心里总是有些别扭的。

其次,这是谈判的技巧。斯大林认为,这是毛泽东求着自己办事,自己太主动太热情了,到了谈判桌上如何拉的下脸呢?

所以干脆晾晾毛泽东,降低他的预期,等中方的气势衰竭之后再谈,就可以立于不败之地。

转眼间,到了1950年1月1日,苏联首任驻华大使罗申来到毛泽东的住处祝贺新年,顺便问问有什么需要。

毛泽东借机提出自己提前回国的意愿,说他本来打算在莫斯科驻留3个月的时间,把两国之间的问题一次性解决掉,只是目前看来苏联方面对新的《中苏条约》也没有具体想法,所以他准备最后一次跟斯大林谈谈贸易问题后就离开。

毛泽东还说到,目前印度和缅甸两国已经正式承认中国的外交关系,英国和一大批英联邦国家也在这一问题上出现了明显让步,他提前回国,也是想尽快回国落实这些事情。

罗申精明的很,他明白一旦毛泽东提前回国,中苏盟友的关系势必走进一段相互提防的冷淡期,这是他和斯大林都不愿意看到的。

于是,罗申和外长维辛斯基马上把毛泽东要提前回国的事情向斯大林做了汇报。

斯大林听取汇报后,真的坐不住了,他之前之所以犹豫要不要重新签订《中苏条约》,主要是怕英美借题发挥,损害苏联在雅尔塔协定中的利益。

但是现在恐怕必须要做出决断了,两害相权取其轻,决不能失去自己在亚洲最强大的盟友——中国。

1月2日,苏共领导人莫洛托夫和米高扬来到毛泽东的住处,主动询问毛泽东对于《中苏条约》的意见。

毛泽东心中大喜,但是伟人毕竟是有城府的,他不紧不慢地提出了3种方案,把皮球踢还给了苏联。

第一,废除当年国民政府与苏联签署的不平等条约,重新议定并签署一份新的《中苏条约》,在此基础上建立新的中苏关系。

第二,中国和苏联暂时不签署新的条约,但是对外宣布已经对有关事宜达成共识。

第三,也是不签署新约,仅针对两国关系的基本要点做一份联合声明。

毛泽东接着说,如果贵方选择第一条,那我就得把周恩来同志叫过来,他是中国的外交部长;如果是后面两条,他就不必来了,我也可以尽快回国。

毛泽东这一招欲擒故纵用的漂亮,莫洛托夫稍作思索,当即拍板:

“第一个办法好,我们欢迎周恩来外长到访,这也是斯大林本人的意思。”

当晚11点,毛泽东将这一情况告知中共中央,让周恩来尽快赶赴莫斯科,准备拟定新的《中苏条约》。

放下电话,毛泽东如释重负,喜笑颜开,等待周恩来汇合的那段时间,他经常在翻译的陪同下,到莫斯科周边参观游览。对于从来没有出过国的毛泽东来说,这也许是他一生最快乐的旅游时光。

1950年1月20日,周恩来一行人来到莫斯科,与已经待了1个多月的毛泽东会师,随后马不停蹄地与苏方进行有关新约签订的谈判。

1月22日,毛泽东、周恩来和斯大林坐上了谈判桌,双方就中苏条约问题、中长铁路问题、旅顺口问题、大连自由贸易港问题进行了长达2个小时的会谈。

最终双方决定:双方重新签订一份《中苏友好同盟互助条约》和《贷款协定草案》;3年内,苏方无偿把中长铁路和旅顺口还给中国;一年内把大连的产权还给中国,自由贸易港的问题待定。

这就标志着涉及中国主权的最重要的三个问题,大体都在附和中国意愿的基础上,得到了比较圆满的解决。

1950年2月14日,《中苏友好同盟互助条约》在克里姆林宫举行了隆重的签字仪式,周恩来和维辛斯基代表两国在新约上签字。

斯大林、毛泽东、周恩来等人都出席了签字仪式,仪式结束后,斯大林为了庆祝两国缔约,专门设国宴款待中方代表团。周恩来曾回忆说:

“《中苏友好同盟互助条约》的签订,是毛泽东提出的新中国‘另起炉灶’外交方针的良好开端。我们不承认国民党政府之前建立的旧外交关系,而是要在新的基础上与各国建立新的外交关系。”

1949年,新中国建立后毛泽东首次访苏堪称一次经典的“破局之旅”,双方谈判过程中,出现了一些波折,但共同的目标和利益还是一致的。

新约签订后,中国加入了以苏联为首的社会主义阵营,为和平发展赢得了时间和空间,而苏联在亚洲的安全和战略利益也得到了最大程度的保障。

就连西方国家也不得不承认,《中苏友好同盟互助条约》的签订,是二战后国际社会中最重要的事件,也是中苏外交史上的伟大胜利。