说起世界大战,相信大家普遍想到的是二战,是反侵略的抗日战争,对于同盟国来说,我们在广袤的土地上,凭借着极大的战略纵深,硬生生拖住了日本几十万精锐部队,为其他盟国在欧洲战场上的胜利创造了重要条件。

即便最后很多战国都被欧美瓜分,但我们仍然借此摆脱了列强的欺压。

但要是说起第一次世界大战,可能很多人都会有一个疑问:一战的时候中国在干什么?

其实中国同样参与了一战,并且同样赢得了战争,只不过当时国家积弱,在国际上没有一点话语权。

即便作为战胜国,也要签订屈辱条约,把山东特权转让给日本,这才有了在巴黎和会上的激烈争论,也就引爆了之后的“五四运动”。

但这些都是后话,因为中国参与一战的手段,并不是提供武器弹药,更不是派兵支援,而是派出大量劳工人员,帮助盟国进行公路、铁路、桥梁等建设。

这些人说白了就是最低等苦力,在一战中遍布英、法、俄等许多国家,为这些国家的基建和战争做出了巨大的贡献,但却在当时饱受冷眼、歧视,而且在一直到现在的很多年里,这些国家都始终不肯承认中国劳工的付出。

其中光是去往法国的就有足足十几万人,不过这群劳工的待遇却有所不同,他们虽然饱经风霜,但在战争结束后竟然被留在了法国,并被法国人称作英雄,还强制他们和法国女子婚配,让他们组建起幸福的家庭。

这其中既包含着无心的偶然,也存在着时代的必然,一切的前因后果,还要从1914年爆发的第一次世界大战说起。

在上个世纪末20年代初,西方欧州资本主义国家在高速发展下,几乎把殖民地铺遍了五大洲四大洋的各个角落,英、法、德等国家之间的矛盾非常尖锐,

而后随着1914年在萨拉热窝发生的“斐迪南大公遇刺”事件,全面的世界大战瞬间爆发。

这些都是大家所熟悉的了,那么在同时期的中国发生了什么呢?

当时的中国同样处在清末民初的巨大变革动荡中,这一年,北洋军阀袁世凯在北京称帝,引起全国民众愤慨。

由孙中山所领导的中华革命党也在日本正式成立,不过革命的力量还处在萌芽阶段,所以国家的实际政权仍然掌握在军阀手中。

而在一战爆发后,北洋政府第一时间采取的就是中立政策,说白了就是撇清义务,毕竟参与战争只可能有害而无一利,但偌大的中国在列强严重就是一块可口的肥肉,又岂能远离是非?

到了8月时,在德国主动提出归还山东青岛胶州湾租界的情况下,日军先是恐吓,然后干脆不加掩饰地直接派兵侵占,北洋政府想尽了办法,但日本就是不撤兵,你敢对他动手吗?

很显然,军事实力上不允许,他们反过来还要签订丧权辱国的“二十一条”。

当时的日本已经加入了协约国的阵营,在战略上起到的作用可不小,所以其他西方国家根本不可能为了中国而得罪日本。

当欧州一群强国在正面战场上打得一团乱麻时,中国国内还在为了主权、领土、民族问题闹得不可开交。

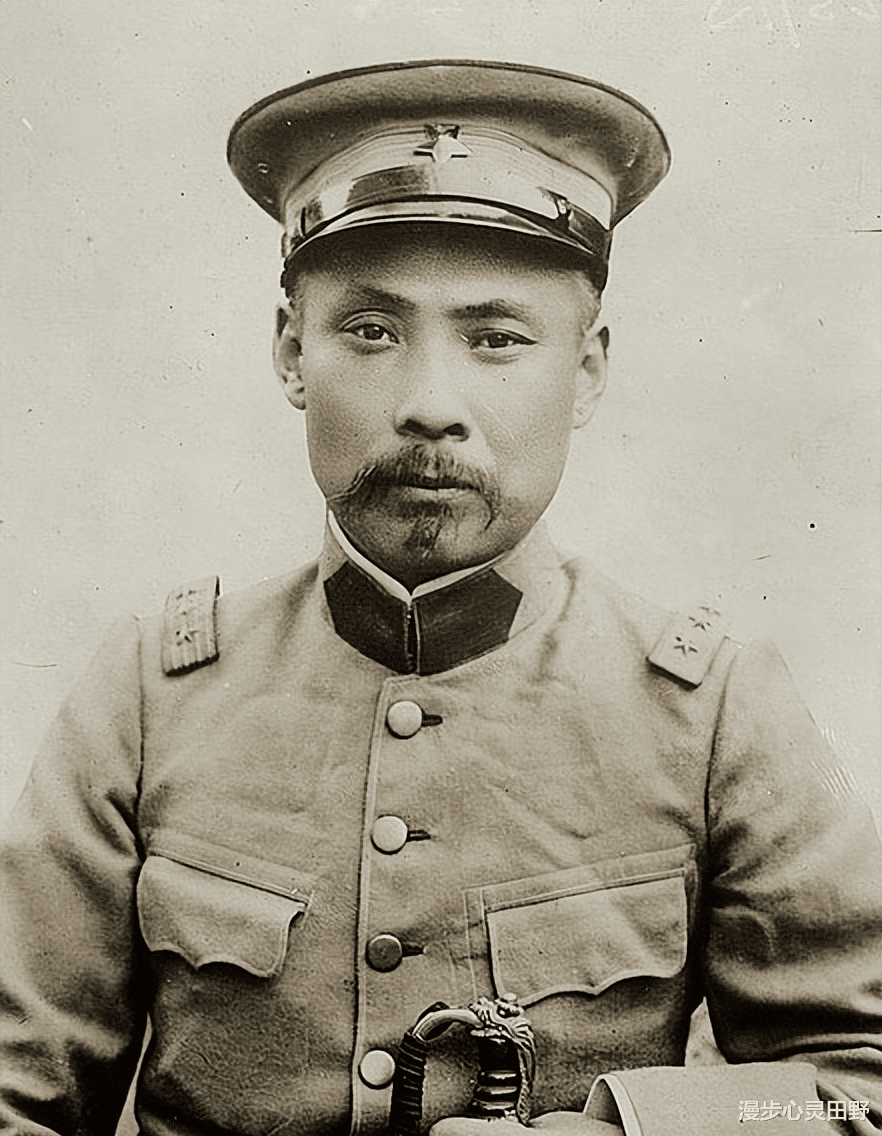

到了1914年,北洋政府的领导人已经换成了段祺瑞,一战也已经进入了后期。

眼看着战争的天平大幅倾斜,北洋政府也想通过战争博取一些权利,从而遏制嚣张的日本,于是宣布加入协约国的行列。

但可笑的是,段祺瑞又想捞好处,又不想真出力,要他把手下的军人派去欧州送死那是想都不要想的,但是什么忙都帮不上的话,等仗打赢了也分不到一杯羹,所以他主张的做法是——以工代兵。

在任何战争中,前线的士兵都只是一个环节,而后方的基建、交通、后勤等等才是最重要的,所以段祺瑞表示,我们派不出军队支援,但有大量劳动力可以用。

说起那个年代的中国,就是人命比纸贱,人口基数非常庞大,但是太穷太弱,这就导致劳动力廉价得不行,都是拿着最少的钱干最辛苦的活。

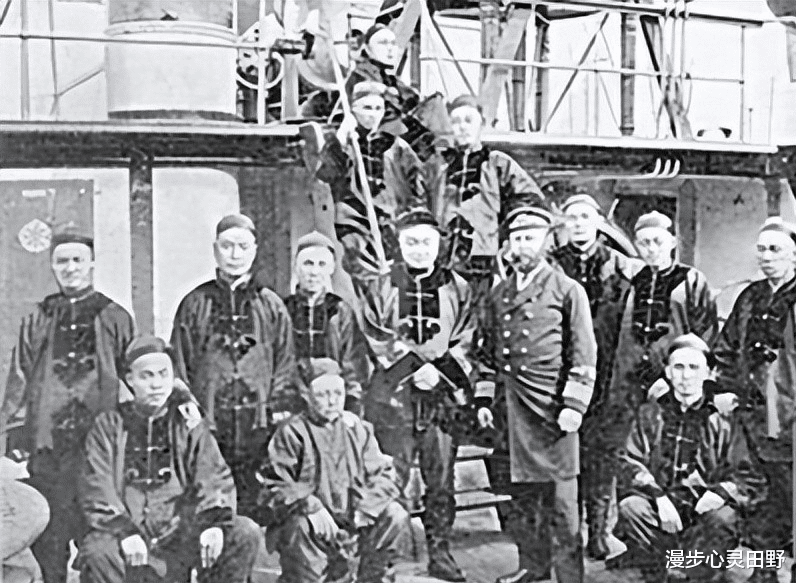

段祺瑞一下钻了空子,他通过各种办法,无论是强迫还是欺骗,总之凑足了几十万名劳工,称作“中国劳工旅”,派遣前往国外参加后勤运输等工作。

这简直一举两得,国外正需要这些劳动力,段祺瑞自己也根本没付出什么代价,最后真正苦的还是这些老百姓,西方国家根本不把这些亚洲人放在眼里,认为他们就是劳动的机器,脏活、累活、危险的活就都交给他们来干。

有些人根本就不知道真实情况,当初招工的人信口胡诌,说国外的环境多么多么好,去那里工作又轻松,给的钱又多云云,这些目不识丁的大老粗哪里懂,三言两语就被忽悠了过来。

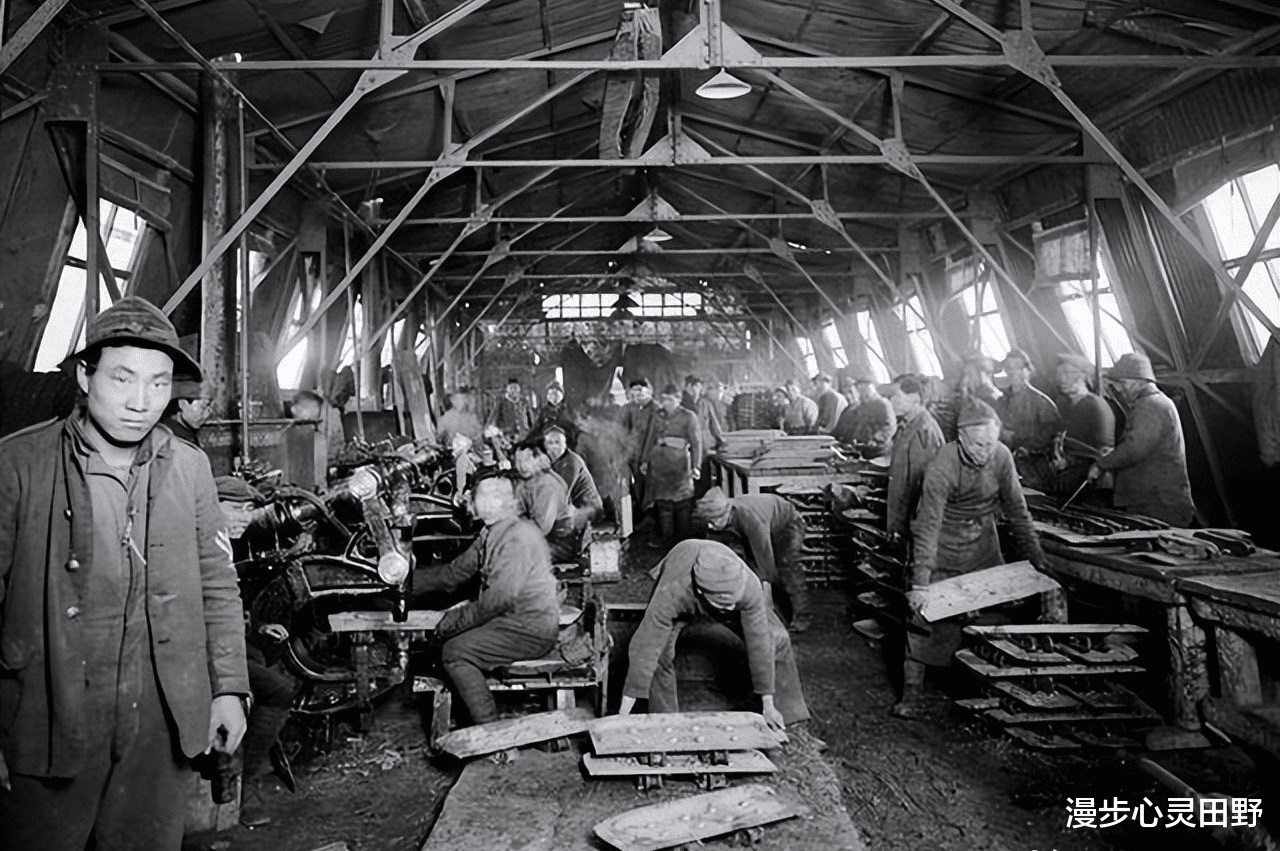

要知道,当时欧州已经因为一战的缘故满目疮痍,许多城市、铁路等都被炸的一塌糊涂,中国劳工不但要夜以继日地干活,有时候还得顶着枪炮的危险,不知有多少人就这样死在了异国他乡,再也没能回到祖国。

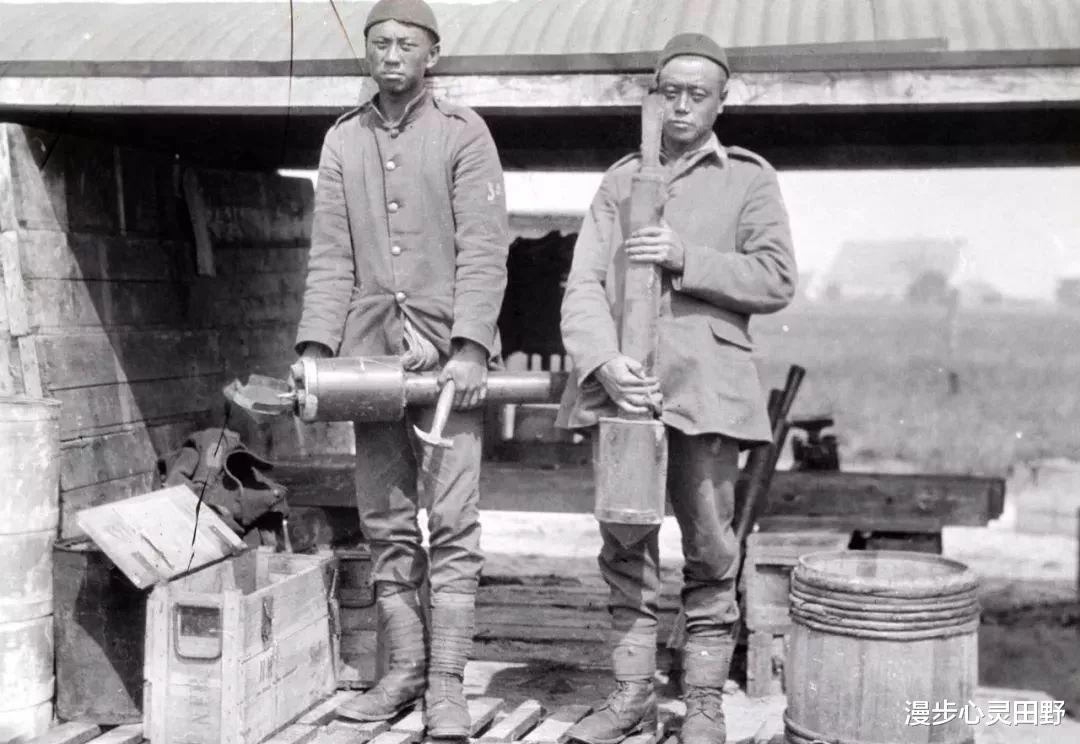

他们要去的地方,往往都是黑暗的矿山、前线的战壕、火线的运输队,这些都是他们自己人不愿意去的地方。

那些国外的官兵却不会因劳工们的辛勤付出而有一点点感恩之心,他们完全不保障劳工的安全、报酬,甚至连基本的口粮都是克扣、劣质的。

但负责监督的人却“一丝不苟”,他们目不转睛地拿着枪支和皮鞭对着这群脏脏的黄种人,务必要保证的就是榨干他们的每一滴剩余价值,但凡有人稍微偷懒,迎来的就是一顿打骂,过的日子简直水深火热,

甚至到了战争结束后,有不少了劳工仍然被强迫留下来,帮助他们继续执行挖矿、排雷等工作。

到了1918年一战彻底结束,虽然积弱的中国想要拿到什么实在的好处还是不可能,但至少缓解很大程度上列强的压迫,同时地位得到了承认。

不过这些都和北洋政府毫无关系,而是靠着那些劳工拼死拼活争取来的。

不过在这群“海外劳动者”当中,有一部分人的待遇相对要好得多,他们就是前往法国支援的劳工。

一开始的时候,法国人的态度也和其他国家类似,对中国人的白眼居多,但随着时间的推移,他们逐渐发现这群干瘦、沉默的黄种人有着超乎常人的韧性、努力、勤劳,

经他们手完工的建筑、铁路,质量比法国人自己造的还要好,在这种前提下,中国劳工还能每天按时甚至超长完成任务,这在他们看来很不可思议。

在中国劳工的帮助下,法国在战争中取得了不小的优势,他们对劳工的态度开始出现了转变,在所有海外的中国劳工里,法国劳工的待遇是最好的。

不但没有人像盯梢一样看管他们,他们平时下班后的活动都是完全自由的,工资按时按量发放,一日三餐也是和当地工人同样的水平,可以说过的相当不错了,比起另外那些受苦受难的同胞,他们才是真正的“劳工”,而不是被强征的“苦力”。

要知道,在当时工业化程度很高的西方,工人阶级就像中国的农民阶级一样,是最底层但同样也是最庞大的一股力量,这些掌握着扎实技术的人不但不会被轻视,反而是国家最重要的资源,是大众眼里“有本事”、“有能力”的职位。

1918年一战终于落下帷幕,而法国虽然同样作为战胜国,但也在战争中受到了重大损失。

尤其是对于国土、人口本就不多的他们来说,大批前线官兵的阵亡,也就意味着国内男性人口大幅下降,男女比例一时严重失调。

这种情况让法国政府很头疼,因为战争结束后,国家的首要任务又变成了经济发展,但男女比例失调也就意味人口增长在未来很长一段时间都要大大下降,国家没有足够的人口又要如何发展呢?

但在不久以后,这个问题竟然被法国的女人们解决了。

当时中国底层男性的显著特点就是:吃苦耐劳、踏实、勤奋,他们掌握着过硬的技术,与人相处时又很诚恳,大都还是单身的男青年,这些特质深深吸引了法国本国的女性,有不少女人干脆就直接和中国劳工组成了家庭。

可战争结束了,剩下的这些中国人按道理也该返回祖国了,法国政府没有留住他们的理由,但法国女人不乐意了,现在本国男人打仗都死光了,自己未来的幸福怎么办?

于是法国妇女开始向政府申请,将他们留在法国,并且解除他们的“劳工”身份,平等看待他们。

政府自然不会反对,他们很快顺水推舟地促成了这件事,不过他们也提出了条件:中国劳工全部都有资格成为自由人,自由地选择自己的职业,留在法国,并获得法国国籍,或者离开法国也可以,但如果选择留下,必须要永久留在法国。

这一政策看起来有些绑架的意味,但大多数劳工都留下了,其原因很简单——当时的中国正处于极度混乱中,军阀割据、民不聊生,如果在海外也受到压迫,

那他们宁愿回到祖国,但法国人对他们的态度确实不错,留在这里还可以躲避战乱,那么这种条件就十分诱人了。

最终,近十万的中国劳工都留在了法国,他们基本都和法国女性结合后创建了新的家庭,享受着完全没有歧视、不平等待遇的生活,靠自己的努力在异国他乡开始创造自己的财富。

这十万人就像一记强心针,也帮助战后凋零的法国注入了巨大的活力,否则他们可能要很长时间才能恢复过来,而这些年轻、勤奋、工作力极强的中国人,为法国的工业、社会建设产生了巨大的推动。

直到今天,在法国很多历史悠久的华裔家族,都还是那个时候留下来的劳工后代。

不得不说,这是时代的机遇,就像“淘金热”时期为美国修建大铁路作出了重大贡献的那些华工,到今天为止,卑劣的美国政府都抵死不肯承认他们当年的功绩。

而法国政府却在后来的1998年,于首都巴黎第十三区内的唐人街内修建了一座纪念碑,其意义是为了纪念在一战中为法国牺牲的那些法国士兵与中国劳工,把他们共同以英雄的身份列了出来,受本国人民的敬仰。

这是法国第一座和中国人有关的纪念碑,它所代表的是在战争后,两国人民互相帮助、扶持的见证。

无论对于当初窘迫的法国政府,还是那些得以获取富足生活的劳工来说,这都是最好的结局。