一家蜜雪冰城的招牌被强行改为绿色,竟引发全国性热议!中国广告协会罕见发声:"管到店招颜色,是越位了!"当城市管理的手伸向商铺的"脸面",是追求整洁的进步,还是扼杀活力的倒退?这场争议背后,藏着城市治理的深层命题。

4月的河北燕郊,一场由招牌颜色引发的风波悄然上演。位于央美大街的蜜雪冰城门店,原本标志性的红色招牌突然被替换为绿色,网友直呼:"以为山寨店!"更戏剧性的是,这一事件竟与当地打造"艺术街区"的规划有关——政府要求沿街商铺不得使用"红、蓝、黑"主色调,而蜜雪冰城的品牌色恰好不在名单之列。

这并非孤例,央美大街上的药店、餐饮店、便利店均被要求更换招牌。而某连锁便利店负责人算了一笔账:更换整套招牌需3万元,区域内500余家商户,相当于近1500万的社会成本。

4月14日,中国广告协会发布《尊重规律 依法管理 促进消费 美化城市》的评论文章,将争议推向高潮。文中犀利指出三个核心问题:

1、品牌资产的隐形蒸发

"蜜雪绿""肯德基红""星巴克绿"等标志色经过数十年市场沉淀,已成为价值数亿的视觉资产。强制改色不仅削弱品牌辨识度,更可能引发消费者对门店合法性的质疑。正如广告学专家所言:"当7-11的招牌变成深蓝色,它还是那个24小时温暖你的便利店吗?"

2、色彩经济学的深层逻辑

文章援引色彩心理学研究:快餐行业偏爱红色系(刺激食欲),金融行业多用蓝色系(传递信赖),奢侈品偏好黑金搭配(彰显奢华)。这些选择绝非偶然,而是商业规律与消费心理的精密契合。一刀切的"颜色管制",实质是违背市场规律的行政干预。

3、城市美学的多元悖论

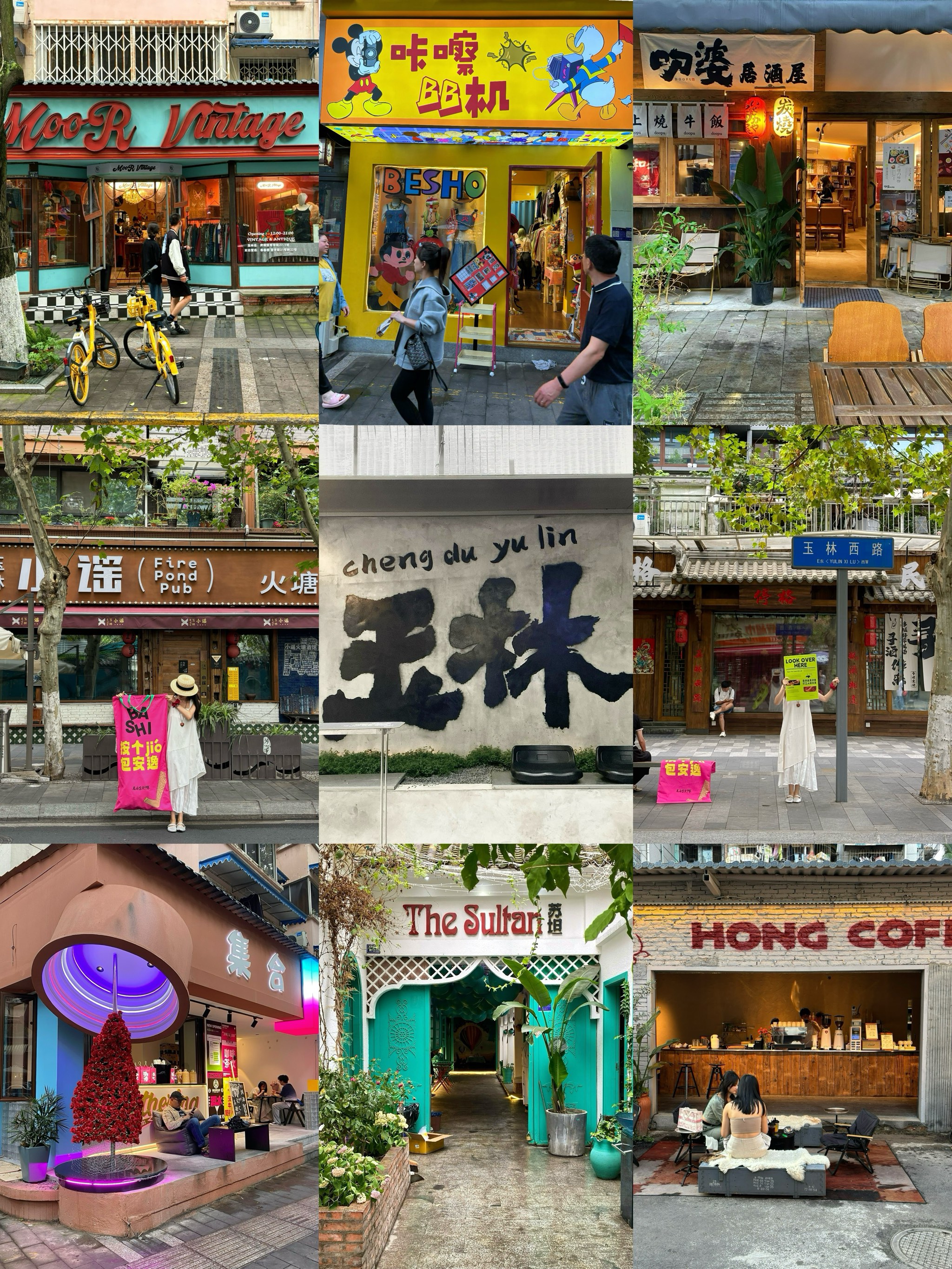

"统一即美观"的管理思维正在制造新的城市危机。上海南京路、成都宽窄巷子等知名商圈的成功经验表明,恰恰是"一店一景"的个性招牌,构成了城市独特的气质名片。反观某些城市将整条街招牌统一为"殡葬风灰",被网友调侃为"赛博朋克式审美倒退"。

1、安全底线VS创意空间

东南大学城市规划系教授指出:"店招管理应聚焦材质防火、结构安全等技术标准,而非审美裁决。"数据显示,80%的店招事故源于违规安装,而非色彩设计。

2、行政效率VS企业权益

中国政法大学行政法专家强调:"《行政许可法》明确规定,行政机关不得干预市场主体经营自主权。"2021年某地要求奶茶店统一使用楷体字的案例,就曾被法院判定为"超越职权"。

3、短期政绩VS长期生态

商业咨询机构测算,统一改色可能导致商圈客流量下降15%-20%。北京簋街曾因改造后商户集体抗议,最终恢复"百家争鸣"的招牌风格,反而成为网红打卡地。

在争议漩涡中,一些城市的创新实践提供了启发:

1、杭州的"负面清单"模式

明确禁止使用荧光色、动态强光等干扰性元素,其余设计由商户自主决定。既守住视觉底线,又释放创意空间。

2、广州的"商户议事会"制度

每季度组织商户代表、设计师、市民共同商讨街区店招风格,将行政管理转化为共建共治。

3、重庆的"品牌特批通道"

对具有全国知名度的连锁品牌,允许其保留80%以上的原有设计元素,平衡品牌统一性与街区协调性。

当我们追问"什么样的城市更美好",不妨看看这些数据:

东京秋叶原的霓虹招牌每年吸引2000万游客

香港弥敦道的招牌夜景估值超百亿港元

成都玉林路的小店因个性招牌带火整片街区

这些案例揭示一个真相:城市的生命力,恰恰藏在那些"不整齐的烟火气"里。正如社会学家所言:"强行统一招牌,如同给城市戴上面具——安全了,却也死去了。"

城市管理从来不是非此即彼的选择题。当燕郊的灰色招牌引发全国讨论,或许正是重新定义"美丽城市"的契机:少些"家长式"管控,多些"园丁式"培育;少些视觉霸权,多些文化包容。毕竟,真正的城市美学,从来不是流水线上的标准件,而是万家灯火中绽放的个性之光。