2025年4月11日,哈尔滨城发投集团的一间办公室里,谢先生看着电脑里堆积的会议纪要,突然意识到自己像一具“职场幽灵”——两年多前通过正规招聘入职,参与核心文件起草,却在国企改制浪潮中沦为“无名氏”:无合同、无社保、无工资,连劳动仲裁都被认定为“义务帮工”。更讽刺的是,他的员工编号至今挂在公司系统里,却成了法律意义上的“不存在的人”。

从“准员工”到“义务帮工”的魔幻漂流1. 国企改制成“免死金牌”?2022年7月,谢先生通过城投集团公开招聘,经三轮面试进入综合办公室担任文秘。试岗四个月后,他被告知“因国企改革人事冻结,暂缓签约”。这一“暂缓”,竟横跨三次领导班子换届、两次集团重组。关键节点:

2023年7月:哈尔滨启动国企大整合,原城投降级为城发投二级子公司,谢先生被“平移”至新集团办公室;

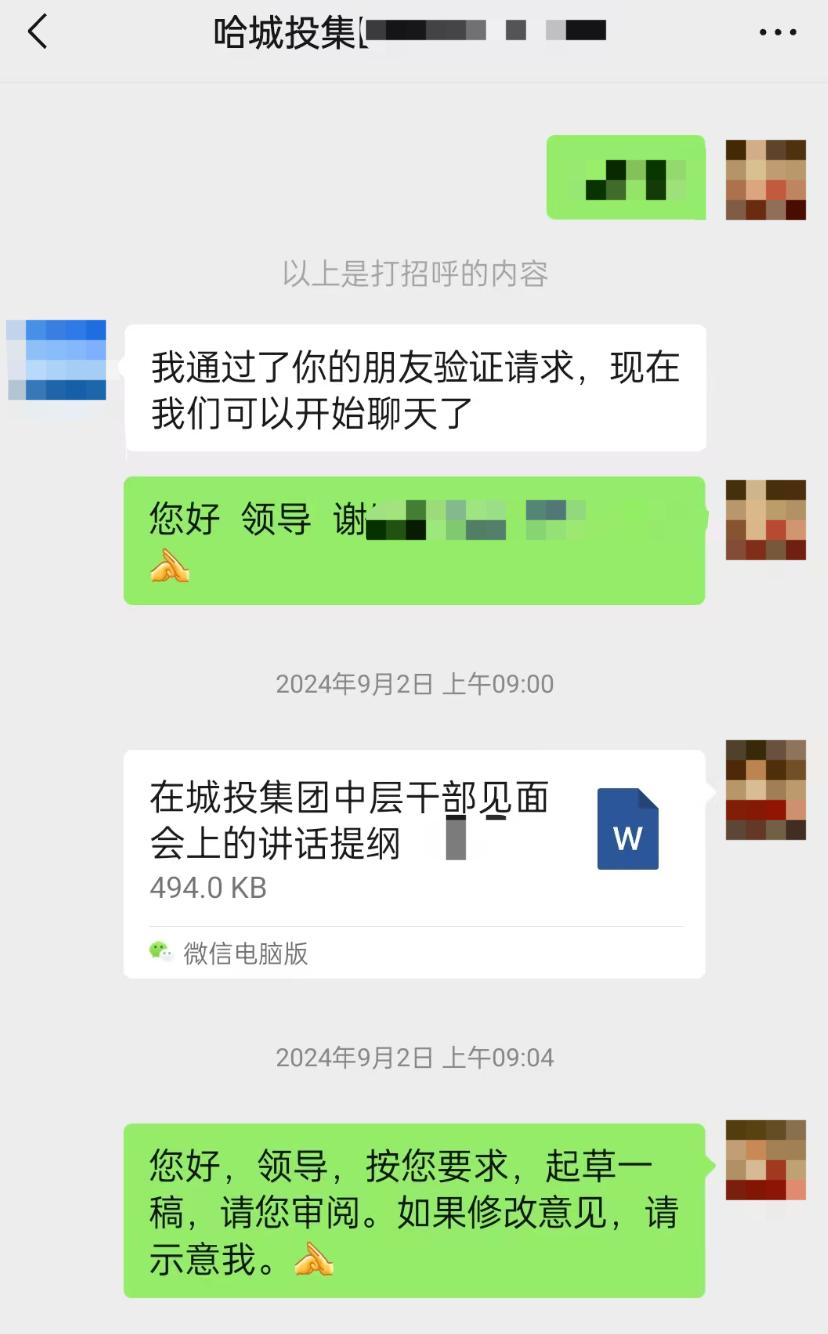

2024年9月:城投提出补签劳务合同遭拒,谢先生要求落实劳动合同被拖延;

2024年12月:谢先生被迫发出《解除劳动关系通知书》,两年间未获分文报酬。

劳动仲裁阶段出现戏剧性一幕:

谢先生举证:提交132份经手文件、内部系统员工编号截图、与高管沟通录音;

城投反驳:声称其是“为争取编制的义务帮工”,工作痕迹属城发投,与己无关;

仲裁委认定:证据无法证明“人身从属性”,驳回全部诉求。

国企改制→人事冻结→用工真空→法律免责。这种“体制盾牌”,让劳动者陷入“存在即不存在”的量子态。

根据《关于确立劳动关系有关事项的通知》(劳社部发〔2005〕12号),事实劳动关系需满足:

主体资格:双方符合用工条件(√ 谢先生与城投均合格);

管理从属:接受考勤、服从安排(? 谢先生提供工作记录,但缺乏打卡证据);

业务关联:工作属单位主营业务(√ 文秘工作系城投核心职能)。

谢先生虽能证明“干活”,却难举证“被管理”。仲裁委强调:“未签订合同≠自动形成劳动关系”。

2. 举证责任倒置的失灵《劳动争议调解仲裁法》第6条规定,工资支付、考勤等证据由用人单位提供。但此案中:

城投“金蝉脱壳”:以“人事冻结”为由,拒绝生成任何用工记录;

城发投“踢皮球”:承认谢某处理过文件,但称“频次不高”。

当用人单位系统性规避证据留存,劳动者即便“身在其中”也难以自证。

谢某遭遇并非个案。哈尔滨国企重组中,37名“悬置员工”与他处境相似:

用工策略:以“过渡期”为名,大量使用无合同人员承担核心工作;

风险转嫁:一旦发生纠纷,以“非劳动关系”免责。

2. 劳务合同陷阱城投曾试图与谢某补签劳务合同,这将导致:

社保豁免:劳务关系无需缴纳五险一金;

随时解约:不受《劳动合同法》保护;

薪酬打折:时薪可低于最低工资标准。

若谢某在入职初期做到以下,胜诉率将大幅提升:

电子痕迹:每日邮件抄送个人邮箱,保存工作指令(参考网页25案例);

薪酬佐证:要求书面确认工资标准,哪怕暂缓发放;

人证物证:收集同事证言、会议签到表、系统操作日志。

2. 法律救济三把斧行政诉讼:举报城投违反《劳动法》第50条(工资按月支付);

民事索赔:主张两年间双倍工资差额+经济补偿金,累计可达24个月工资;

检察监督:申请劳动监察部门查处“系统性违规用工”。

谢先生的工位上,一盆绿萝蔫了又活,活得比他的“劳动关系”更坚韧。这场维权拉锯战暴露的,不仅是国企改制中的劳务乱象,更是法律在体制壁垒前的无力感。

入职时务必书面确认用工性质,哪怕仅是一纸《试岗协议》;每日工作记录同步云端,防止“被消失”;遭遇“人事冻结”,立即向劳动监察部门备案。

此刻,谢先生已向法院提起诉讼。他的微信签名改成了鲁米诗句:“伤口是光照进来的地方。”这束光,能否穿透国企改制的铁幕?答案,将在每一个打工人的选择里。

互动话题:如果你在职场遭遇“被消失”,你会如何取证维权?欢迎分享你的“证据战”策略!