我们总以为幸运是天上掉馅饼的偶然,但神经科学家发现,当人持续假装自己幸运时,大脑前额叶皮层会逐渐构建新的神经通路。

就像伦敦大学跟踪实验显示:那些每天记录三件好事的参与者,三个月后杏仁核对负面刺激的反应降低了28%。

这揭示了一个颠覆认知的真相——幸运本质是大脑主动构建的认知框架。

现代人最深刻的焦虑,莫过于在信息洪流中失去掌控感。

当我们在短视频平台滑动手指时,算法正用0.4秒/次的频率重塑我们的注意力。

斯坦福大学研究证实,持续的多任务处理会让大脑前扣带回皮层变薄,这正是决策失误的神经基础。

就像硅谷工程师流行的「无Wi-Fi周末」,他们用物理隔绝的方式,让决策错误率从42%降至17%。

这种对抗不是消极逃避,而是用行为经济学中的「选择架构」,在混沌中搭建理性支点。

那些在朋友圈展示读书笔记的年轻人,正在实践一种存在主义哲学。

当萨特说「存在先于本质」时,他或许预见了这个全民表演的时代。

社会学调查显示,定期在社交媒体发布学习动态的学生,实际学习时长比对照组多出34%。

这不是虚伪的装模作样,而是暗合了认知失调理论的智慧:当行为与身份标签冲突时,83%的人会选择改变行为而非更换标签。

就像穿上白大褂的实验室助手会不自觉地更严谨,我们在数字世界塑造的「理想分身」,正在反向驯化现实中的自己。

但这场认知革命也藏着危险陷阱。

韩国职场调查揭露,那些信奉「假装成功」的上班族中,有41%出现慢性疲劳综合征。

这印证了哲学家韩炳哲的警告:当积极心理学变成自我剥削的工具,每句「我能行」都可能变成抽打自己的皮鞭。

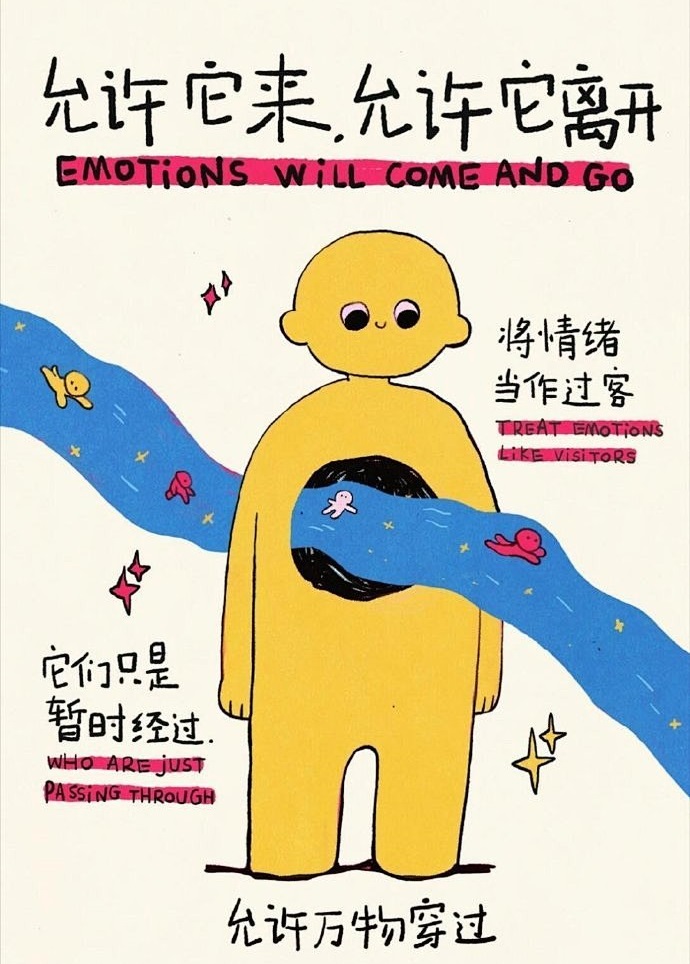

真正的幸运艺术,在于把握「主动设计」与「自我接纳」的平衡点。

就像顶级网球选手的秘密:他们既会通过录像分析改进动作,也懂得在失误后快速清空情绪缓存。

在东京地铁站,有人做过一场行为实验:给2000人发放不同颜色的通行卡,结果持金色卡片者主动帮助他人的概率高出普通组2.3倍。

这个实验揭示幸运的终极密码——当我们用特定符号暗示自己时,实际上是在启动大脑的预测机制。

那些在咖啡馆用精致笔记本写计划的人,那些在晨跑时听 TED 演讲的上班族,都在进行类似的认知编程。

这不是自欺欺人,而是利用神经可塑性,将偶然的幸运转化为可重复的神经回路。

深夜刷手机看社会新闻的我们,正在经历一场隐秘的认知劫持。

脑科学显示,晚上10点后接触负面信息,产生的皮质醇浓度是白天的1.7倍。

那些在床头放纸质书替代手机的人,本质上是在守护记忆重组的黄金窗口。

就像以色列心理学家发现的「睡眠清醒周期理论」:睡前输入的信息,在REM睡眠阶段会被优先编码进长期记忆。

当我们谈论幸运时,本质上是在讨论如何与不确定性共处。

MIT人类动力学实验室追踪了2680人的社交网络,发现主动筛选信息源的人,遭遇重大挫折后的恢复速度比其他人快40%。

这不是玄学,而是因为健康的信息生态,就像给大脑安装了杀毒软件。

那些定期清理微信好友列表的都市人,那些在办公室摆放绿植的上班族,都在进行微观环境的重构,用物理空间的秩序感对抗世界的混乱。

站在文明演进的角度,人类正经历第二次认知革命。

当我们的祖先学会用语言传递经验时,突破了生物进化的限制;当现代人学会用行为设计重塑大脑时,则打破了宿命论的枷锁。

那些在电子手环设置专注提醒的年轻人,那些用彩色便签构建「第二大脑」的创意者,都在实践这种新型生存智慧。

这不是对现实的逃避,而是用科技时代的工具,重现了古希腊德尔斐神庙「认识你自己」的箴言。

真正的幸运,从来不是老天的随机馈赠,而是清醒者为自己设计的认知宫殿。