最近,一位朋友分享给我一句话:“成为你想成为的人,是尽你所能把自己放在一个最具道德和强大的谈判位置。”

看似简单,却让我陷入思考——为什么许多人明明有才华,却总觉得自己“人微言轻”?

这背后不仅是技巧的缺失,更是一场关于物质、心理、文化甚至社会结构的复杂博弈。

许多人认为,解决问题的第一步是“存钱”。

纪录片《聪明生活经济学》中提出,将收入分配到消费、家庭、弹性与梦想四个账户,本质是通过经济独立构建安全感。

心理学家马斯洛的需求理论早已验证这一点:当一个人还在为生存挣扎时,很难有精力追求尊重与自我实现。

但现实中,存钱真的能解决所有问题吗?

我曾接触过一位创业者,她在存够第一桶金后依然焦虑,因为行业内的性别偏见让她在谈判桌上频频被忽视。

这提醒我们,物质是底气的地基,但若社会结构存在不平等,个人努力可能像拳头打在棉花上——哈佛商学院的研究显示,女性在会议中被中途打断的概率比男性高33%,而声音低沉的男性更容易被默认为“权威”。

经济独立是入场券,但游戏规则未必公平。

于是有人开始模仿“权威感”:压低声音、精简措辞、挺直脊背。

神经科学研究发现,这样的肢体语言能刺激睾酮素分泌,降低压力激素皮质醇,让人从生理上感到“强大”。

社会学家戈夫曼的“拟剧论”指出,人在社交中本就在扮演角色,就像演员在舞台上调整表演以赢得观众认可。

但问题在于,若表演与真实的自己割裂,反而会陷入更大的焦虑。

我曾见过一位职场新人,他强迫自己用低沉嗓音说话,结果因过度紧张在关键会议上失声。

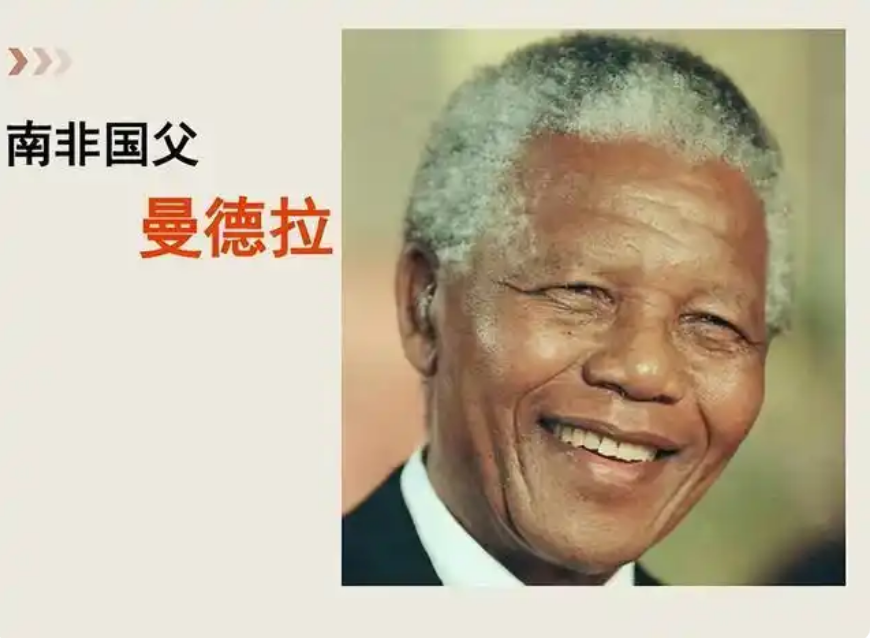

真正的权威感,或许需要更深层的支撑——比如扎实的专业能力,或是像南非总统曼德拉那样,用共情与信念赢得尊重,而非仅靠技巧伪装。

肢体语言对心理的影响不可小觑。

体育比赛中,运动员得分后高举双臂的“胜利姿势”,能瞬间激活大脑的奖励机制,让人感到自信。

心理学家艾米·卡迪(Amy Cuddy)的经典实验证明,保持“高能量姿势”(如双手叉腰)两分钟,就能提升风险承受力。

但长期来看,自信不能只依赖“表演”。

日本京都大学的实验发现,那些通过微笑训练提升情绪的人,一旦停止练习,幸福感会迅速回落。

这就像给气球打气,若没有扎紧出口,气漏得比充得更快。

真正的改变需要内外同步——比如程序员小李,他每天晨跑后对着镜子练习自我肯定:“我的代码能解决实际问题。”

三年后,他不再需要刻意挺胸抬头,因为扎实的技术让他从内到外透出笃定。

然而,当我们将目光投向思维层面时,一个更隐蔽的陷阱浮现了。

有人提倡用“第一性原理”替代批判性思考,认为逻辑像数学公式一样清晰可靠。

但现实往往比“1+1=2”复杂得多。

上世纪90年代,摩托罗拉耗资50亿美元研发“铱星计划”,从技术逻辑上看完美无缺——用66颗卫星覆盖全球通信,却因忽视用户需求(普通人不需要在珠穆朗玛峰接电话)而惨败。

逻辑是工具,但过度依赖它,可能让人变成“理性机器”。

印度哲学家克里希那穆提曾说:“不带评论的观察是人类智力的最高形式。”

真正的智慧,或许在于平衡逻辑与直觉、数据与人性。

在硅谷,创业者演讲时喜欢用“颠覆”“革命”等强冲击性词汇,因为个人主义文化鼓励自我彰显;而在东京,过度张扬可能被贴上“KY”(空気が読めない,不会读空气)的标签,人们更倾向用谦逊积累信任。

跨国公司的管理者发现,在德国团队中直接指出错误被视为高效,但在泰国可能被当作冒犯。适应不同文化的“自信表达”,本质上是一场对权力关系的解读——人类学家格尔茨说过:“文化就像一张意义之网,我们悬挂其上。”

更深一层看,许多人追求“被重视”,本质是渴望外部认可。

但心理学大师卡尔·罗杰斯认为,真正的自信源于“无条件自我接纳”。

作家三毛在撒哈拉沙漠生活时,物质极度匮乏,却因内心丰盈写下《撒哈拉的故事》。

她从未刻意证明自己,但世界记住了她。

道家说“柔弱胜刚强”,并非否定行动,而是强调内在的稳定——就像竹子,风吹时弯腰,风停后复位,从容应对而不折断。

站在更宏观的视角,个体的困境常与社会结构交织。

非洲女性环保组织“绿带运动”创始人马塔伊,最初因性别和阶层被轻视,但她通过发动万人种树行动,最终获得诺贝尔和平奖。

她的故事证明:当个人努力与集体行动结合,微观的“人微言轻”也能撬动宏观改变。

说到底,解决“人微言轻”的命题,本质是寻找自我与世界的相处之道。

它需要存钱、练习、思考,也需要看透规则的局限、文化的枷锁、自我的执念。

真正的强大,不是成为别人眼中的权威,而是清醒地知道自己是谁,并在现实中找到安放自我的位置——就像一 棵树,不必与风对抗,而是把根扎进更深的土壤。