宋代是中国文化发展的一个高峰,这一时期,宋词发展达到高峰,绘画和书法的发展也达到高潮,涌现了一大批艺术大家,宋徽宗本人就是一个著名书法家。

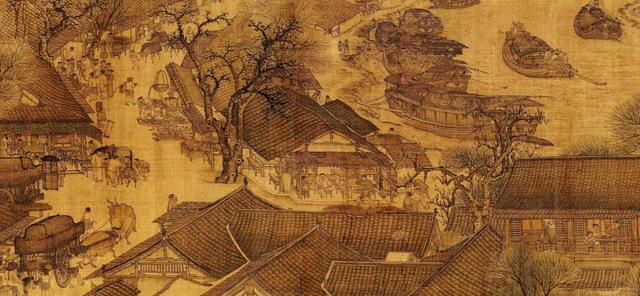

宋代著名画家张择端就绘制了一幅《清明上河图》,这卷画作是宋代绘画艺术的集大成者,本来是张择端为了向皇帝进谏而作,但最终没能做到。

这幅画细节十分到位,甚至用放大镜仔细观察也不会发现什么瑕疵,但这里也有令人感到震撼的细节,画中有男子做出了一个惊人的事。

张择端作画张择端是北宋人,当时当政的人是宋徽宗,这位皇帝什么事都能办得很好,就是不会做皇帝,在他的带领下,北宋江河日下,让人感到担忧。

张择端是山东人,在幼年就十分好学,少年梦想出将入相,并尝试参加科举当中的童子科,但没有考中,长大后离开家乡到汴梁城里去游历,继续科举,但依然不中。

在无可奈何之下,他只好改学绘画,并立即展现出惊人的天赋。

当时宋朝面临着积贫积弱,冗官冗兵等问题,士兵们不会坚守岗位反而到处闲逛,数量很多但根本没有战斗力,这个问题由来已久,主要是因为宋朝重文抑武。

张择端看在眼里急在心里,他很想劝谏皇帝整顿军备,但苦于没有门路,此时朝政都被蔡京童贯等人把持,他又不愿同流合污,因此无法劝谏。

直到他因为超凡入圣的绘画技巧被看中,从而进入了翰林院,在图画院成为了一名画工,他意识到,自己或许可以采用绘画的方式委婉的劝谏皇帝。

宋徽宗绘画成就很高,也十分爱画,如果有一幅绝佳的画作送给他,他一定爱不释手反复赏玩,如果可以将比如军备废弛等问题嵌入图画里,或许可以引起宋徽宗的警觉吧。

张择端拿出直尺,打算画一幅界画,这类画作十分精细,所以需要尺子辅助作画。

他最终画了一幅《清明上河图》,在这里面描绘了大量人物和细节,如果宋徽宗仔细去看的话,就会发现这里面埋藏着的细节。

上河图

上河图城墙上原本应该有士兵驻守,但画中却空无一人,这意味着士兵擅离岗位,而仔细寻找才会发现,原本应该驻守的士兵在街上跑得到处都是。

其中一棵大树下,就有一个脱去铠甲,只剩下一层布衫躺在草地上睡觉,这个细节不禁让人感到尴尬和震惊,这种士兵怎么能打仗呢,假如这个时候有敌人攻进来,岂不是兵不血刃就可以进城了吗?

张择端将这幅得意之作敬呈皇帝御览,巴望着宋徽宗看后振作起来整顿军备,外御强寇,内讨匪徒。

他最终没有成功,皇帝没有召见他,也没有整顿军队,他什么都没做。

然后张择端担忧的事果然发生了,这就是历史上著名的“靖康之变”。

至于那幅画,则在汴梁城破之后遭金兵抢掠,而金兵并不知道这幅画的价值,带回国内后就倒卖掉了,画作因此在民间流传。

宋金夏最后被蒙古铁骑一锅端了,这幅画落到了元朝人手里,明朝时还在民间流传,直到清朝乾隆年间,珍藏这幅画的人叫陆费墀,获罪被抄家,于是上河图得以重见天日。

抄家的毕沅看到后大惊,立即决定中饱私囊,如果让自己得到这幅画即便被抄家也值了,更何况自己还有和珅大人的保护,和中堂久得皇帝宠幸,绝没有倒台的风险。

毕沅藏匿上河图一事被隐藏的很好,就连和珅都不知道,嘉庆即位后,把和珅给抄家了,作为和珅党羽的毕沅也没逃过一劫,嘉庆的动作极快,毕沅甚至没来得及转移画作就被抄家了。

这幅画落到了皇帝手里,嘉庆爱不释手,为了彰显自己的身份,也为了保证再也没有人敢对这幅画乱涂乱改,他在上面盖下了自己的印章。

后来宣统帝被逼离开紫禁城,这幅画就被他带走,且又盖了自己的三枚印章,他当上伪满皇帝后,这幅画被带到长春。1945年,溥仪带着画打算坐飞机逃去日本,结果被苏军抓住,行李当然一起没收。

苏军不认识这幅画,也不知道他的珍贵,看了一眼就撂到战利品堆里了,后来蒋介石与苏联签订了条约,将外蒙出卖掉,斯大林大喜,便将这些战利品一股脑送给了国民政府。

清明上河图被士兵们拿到,然后交由政府请人鉴定,结果一下子震惊了整个长春,被送进了东北博物馆,博物馆立即派遣专人接收,打开看到上面嘉庆御览之宝纹样,心疼不已。

为了防止再有人往上面盖章,东北博物馆往上面盖了一个“东北博物馆珍藏之印”。长春解放后,这幅画有两个去向,蒋介石称真的被自己带去了台湾,解放军则认为自己在长春缴获的就是真迹。

人民政府看到上面那么多印,十分生气,之后送去了北京故宫博物院,博物院当然不会犯民国犯过的错误,他们没有往上再加盖什么印章。

后人仿作

后人仿作台湾那个现在在台北故宫博物院,大陆的当然还在故宫博物院珍藏,现在对外展览,随时可以看到,两幅画当然都长得一模一样,连嘉庆毕沅宣统等人的印章都一样。

清明上河图价值很高,当然仿冒的不少,很多人尝试以此为题再画一幅新画,明代的江南四大才子之一的仇英就用苏州为题画过清明上河图。

清朝乾隆帝曾以为上河图已经损毁,命人画了一幅新的,依照苏州重新画,这幅画用料颜色较浅,所以也可以称呼他浅设色清明上河图,或清代清明上河图。

这幅画原本在北京,抗战时被转移,一路上保护得很好,但抗战后还没有送回北平就发生了战争,后来被带往台湾,现在还在台北展览,预计统一后会送回北京。

清代上河图当然就不可能再复刻张择端的曲谏了,画里的人们生活的都十分富足,当然也就不会再有士兵在大树下睡懒觉的情况发生了。

乾隆时,清朝已经开始出现了一些不好的迹象了,武备废弛的情况已经有所发生,或许此时已经有士兵会擅离职守去睡觉了,但画工显然不敢画。

为了劝谏皇帝整顿军备而仔细雕琢的细节没能引起宋徽宗的注意,却引起了千年之后的我们的注意,不过如果不仔细看,确实也不能发现这个在树下睡觉的士兵。

信源:

《《清明上河图》的历史价值与艺术特色》——崔延和