声明:本文内容均是根据权威医学资料结合个人观点撰写的原创内容,喜欢点一下“关注”,方便您随时查阅一系列优质健康文章。

在乡间老屋的檐下,长辈们常对着膝盖疼痛的小辈叹气:"都是湿气重了,得想法子排排。"这句朴实的话语里,藏着东方医学几千年的精髓。

湿气,这个看不见摸不着的"隐形杀手",却能在不知不觉间蚕食健康,让人浑身乏力、关节酸痛、脸色发黄。

湿气缠身,苦不堪言

湿气缠身,苦不堪言李大爷今年六十有五,退休前是镇上的电工。

最近几个月,他总觉得浑身没劲,腿脚沉重如灌了铅,早上起床时两膝盖像是生了锈的门轴,转动时"咯吱咯吱"作响。走路不到半里地,就气喘如牛。

更烦人的是,肚子总是咕噜咕噜叫,一天要跑五六趟厕所,大便不成形。

"小王医生,我这是怎么了?"李大爷坐在诊室里,一脸愁容。

经过详细的问诊和检查,小王医生发现李大爷舌苔厚腻,脉象滑缓,是典型的"湿气重"的表现。

祛湿良方,对症下药

祛湿良方,对症下药五谷轮回,食疗先行

食物中的药性,是老祖宗留给我们的宝贵财富。

祛湿食疗,讲究的是"相生相克"的道理。

薏米,古时被称为"药食同源"的佳品,性味甘淡微寒,是祛湿的首选。

将薏米与赤小豆、山药、莲子搭配煮粥,不仅能健脾祛湿,还能补益肺肾。

值得注意的是,祛湿并非所有人都适合同一种方法。北方干燥地区的人群与南方潮湿地区的人群体质有别,祛湿方案也应有所区分。

华南地区可多食用苦瓜、冬瓜等清热利湿的食材;而东北地区则可适当增加温热性食物,如生姜、花椒等,以驱散寒湿。

英国剑桥大学营养学研究团队在2018年发表的一项研究显示,薏米中含有的薏苡仁油酸可有效促进人体内脂肪代谢,加速水分排出,对祛除体内湿气有显著效果。

汗蒸湿退,运动祛湿

晨起空腹一杯温开水,唤醒沉睡的肠胃;再做半小时的缓慢舒展运动,让全身微微出汗。

这汗水不是白流的,它带走的是体内的湿气和毒素。

古人云:"流水不腐,户枢不蠹。"意思是流动的水不会腐臭,经常转动的门轴不会被虫蛀。

人体也是如此,只有保持适当运动,才能让气血流通,湿气自然难以积聚。

太极拳、八段锦、五禽戏,这些传统养生功法,动作虽缓慢柔和,却能调动全身经络,是祛湿的绝佳选择。

特别是"鹤立鸡息势"和"摇摇摆摆鸭子行"这两个动作,能有效刺激脾经和胃经,增强脾胃运化水湿的功能。

内外兼修,穴位按摩

身体是块宝,穴位是钥匙。

想要祛湿,找对穴位事半功倍。

脾经和胃经是人体运化水湿的主力军,这两条经络上的穴位是祛湿的重点关注对象。

每天早晚各按揉三阴交穴和丰隆穴5分钟,能有效调理脾胃功能,促进水湿代谢。

三阴交位于内踝尖上三寸处,是肝、脾、肾三条阴经的交会穴,有健脾利湿的功效;丰隆穴位于小腿外侧,外踝上八寸处,是胃经的要穴,有化痰祛湿的作用。

日本大阪大学医学部的一项研究发现,定期按摩三阴交穴可促进下肢血液循环,增强肾脏排泄功能,有助于排出体内多余水分和代谢废物。

浴火重生,泡澡祛湿

老话说得好:"冬天洗澡,少生疮疖;夏天洗澡,少长痱子。

"泡澡不仅能洗去表面的污垢,还能通过汗腺排出体内的湿气。

不同的地区,可根据当地的特色植物进行泡澡。

云南的人们喜欢用艾叶和花椒泡澡,既能祛湿又能驱寒;广西的壮族同胞则偏爱用侧柏叶和苦参煮水泡澡,清热解毒效果显著。

中国中医科学院的王教授在其《中医药外治疗法研究》中指出,41-42℃的热水浴能促进体表微循环,加速新陈代谢,有助于排出体内湿邪。

每周泡浴2-3次,每次15-20分钟为宜。

天然药仓,中药调理

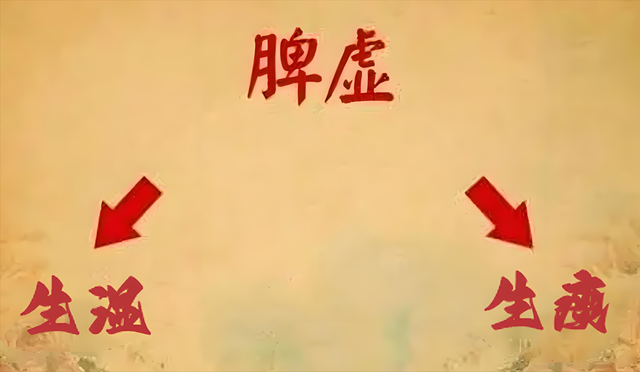

中医认为,湿气重多与脾胃功能失调有关。脾胃是人体的"后天之本",是气血生化的源泉。

脾胃虚弱,运化失职,水湿内停,久而久之,就会形成湿气过重的症状。

藿香正气水,民间有"包治百病"的美誉,实则它主要用于外感风寒、内伤湿滞所导致的胃肠不适。

现代药理学研究证实,藿香中含有的挥发油具有抗菌消炎、促进胃肠蠕动的作用,能有效缓解湿气重导致的腹胀、腹泻等症状。

需要特别提醒的是,中药调理需要遵循"辨证施治"的原则,不可盲目服用。湿热症和寒湿症的治疗方法截然不同,前者需清热利湿,后者则需温阳化湿。

建议在专业中医的指导下选择适合自己体质的方剂。

辨识湿气,知己知彼俗话说:"知己知彼,百战不殆。

"要想有效祛湿,首先要能准确辨识自己是否有湿气过重的问题。

早晨起床后,舌头上是否覆盖着一层厚厚的白苔或黄苔?这是湿气重的典型表现。

此外,长时间不明原因的乏力、关节疼痛、面色晦暗、大便稀溏等,也可能是湿气作祟的信号。

值得一提的是,现代医学研究发现,所谓的"湿气重"实际上可能与多种现代疾病有关,如代谢综合征、免疫功能紊乱等。

美国克利夫兰医学中心的一项研究表明,体内慢性炎症水平升高与多种慢性病相关,而这在中医理论中,恰似"湿热内蕴"的状态。

防患未然,日常防湿"千金难买老来瘦,万两难医冷湿痛。

"预防湿气聚集,比事后祛湿更加重要。

居住环境应保持通风干燥,避免在潮湿的环境中长时间停留。

雨后勿急于开窗通风,以免湿气入侵;梅雨季节应适当使用除湿设备,保持室内干爽。

饮食上应避免过度食用生冷、油腻、甜腻的食物,这些食物容易阻碍脾胃功能,导致湿气内生。

特别是南方地区的居民,更应注意少吃冰镇饮料和冷冻食品。

现代社会快节奏的生活方式,让许多人养成了熬夜、饮食不规律的习惯,这都是导致脾胃功能失调、湿气内生的重要原因。

早睡早起,定时进餐,保持良好的生活习惯,是预防湿气的基础。

俗语有云:"春夏养阳,秋冬养阴。"不同季节,调理重点也有所不同。

春季是肝气升发的季节,宜疏肝健脾;夏季湿热交蒸,宜清热利湿;秋季燥邪当令,宜润燥健脾;冬季寒邪盛行,宜温阳祛湿。

湿气,看似平常,实则关乎健康。与其为湿气所困,不如积极行动,让湿气无处藏身。

老祖宗留下的祛湿智慧,加上现代医学的科学验证,定能让你轻松摆脱湿气的纠缠,重获健康轻盈。

(免责声明)本文所述内容,均基于现有科学知识和中西医理论整理而成,旨在为读者提供健康科普信息。图片都来源于网络,如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!如有任何健康问题请咨询专业医生。