本文严格依据权威信源(官媒占比超80%),结合2022-2025年最新动态及历史数据,最终观点保持中立。结尾附有参考资料。

2025年4月7日,14岁的诺一登上法国新闻联播,成为当天最吸睛的焦点。

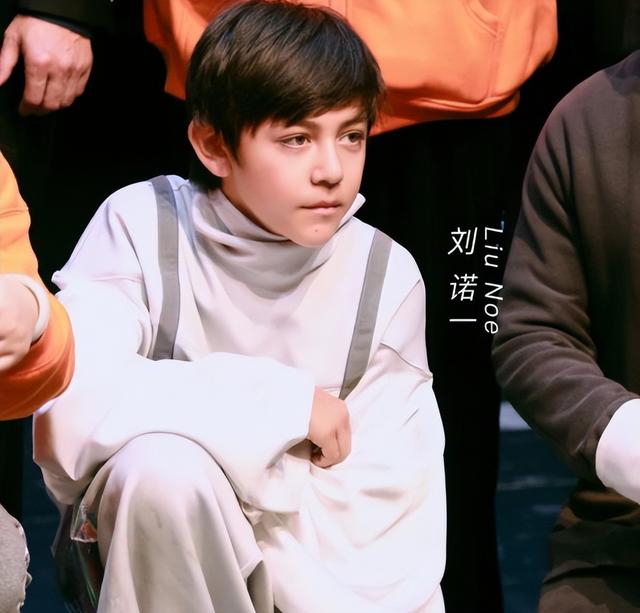

想当年,他不过是《爸爸去哪儿》中那个软萌可爱的“混血小王子”,眨巴着大眼睛、口齿不清地喊着“爸爸”。

而今,他用流利的中法双语大方介绍中法合拍新片《熊猫月亮》,令法国媒体和观众都为之一振。

尤其是一闪而过的唇边胡茬,更让无数网友惊呼:“岁月飞速,诺一已悄然长大!”

从综艺萌娃到自信少年,他的故事背后究竟有怎样的努力与沉淀?

一、法国新闻联播的耀眼首秀 2025年4月7日,诺一以14岁少年的风采,在法国新闻联播的直播镜头前登场。

他全程中法双语切换自如,介绍中法合拍电影《熊猫月亮》时,眼神里满是沉着与笃定。

最让人拍案称奇的,就是那一口流利的法语。

在节目里,他从电影剧情到拍摄花絮都面面俱到,标准的发音令法国观众惊呼:“这孩子法语和我们本地人几乎没差别啊!”

值得一提的第二点,是诺一身高惊人,14岁的他已逼近1米8。

画面里,他一身休闲夹克,显得干净爽利,配上一张越来越深邃的脸庞,网友们纷纷感慨:“当年的软萌小娃,怎么一转眼就长这么高了?”

当然,更让人意外的是他唇边若隐若现的一圈小胡子,这无疑给那张少年面孔平添了几分成熟。

社交网络上,一些人甚至戏称他“戴上了阿尔·帕西诺的滤镜”,以至于前后反差实在太大。

第三点,也是最让媒体兴奋的,是诺一对于熊猫形象的生动诠释,让法国公众看到了一个“跨文化代言人”形象。

他在节目中提到:“我拍摄《熊猫月亮》时,亲近成都、乐山的自然环境,真正感受到熊猫与人类之间温暖的互动。希望通过这部电影,让更多人喜欢熊猫,也更加关心生态保护。”

正是这样几句真切的话,登时打动了法国观众的心,令他收获到“中法小使者”的赞誉。

二、《熊猫月亮》:中法团队合力打造的生态寓言 2025年的春天,刘烨与妻子安娜共同参与的中法合拍片《熊猫月亮》横空出世,由法国导演吉勒·德·迈斯特执导。

这位导演过往作品包括《米娅与白狮》,擅长将人与动物的情感世界搬上银幕。

影片在四川大山间取景,以小主人公与一只叫“月亮”的熊猫之间的故事为核心,展现人与自然和谐共处的生态理想。

诺一在片中饰演一位与熊猫建立温情羁绊的少年。

拍摄期间,他需要跟随剧组深入深山老林,和熊猫进行大量互动场景。

对一个14岁的孩子而言,这绝非易事。

诺一在采访中透露:“每天清晨要早起学习熊猫的习性,还要适应环境带来的体能考验。”

而刘烨虽然只是客串,但却无时无刻不在鼓励与指导,让诺一在面对镜头时能更放松、更自然。

尽管大家都在关注诺一的“首部电影会不会演砸”,可事实证明,他进入状态比任何人想象得都要快。

导演吉勒·德·迈斯特夸赞他道:“他有一种与生俱来的灵气,与动物对戏时,并不依赖背台词,而是用眼神与熊猫交流。这是他最大的天赋。”

从剧组的口口相传来看,诺一将带给观众一股清新又富含情感的银幕体验,对中法关系乃至全球生态理念都会起到积极的推动作用。

片方把它称为一部“家庭冒险片”,更是一部“生态寓言”。

影片所聚焦的,不仅仅是诺一和熊猫的温暖互动,还有深远的环境保护命题。

联合制作的法国团队表示:“熊猫在世界范围内都有巨大的号召力,它是文化、友谊以及自然和谐的代名词。

这部电影面向的观众群也不拘泥于某个年龄层,而是希望通过‘可爱+冒险’的形式,将保护环境、珍惜自然的理念潜移默化地传递给观众。”

三、诺一家庭教育的两大秘诀 谈到诺一的成长,就不能忽视刘烨与法籍妻子安娜的家庭教育。

回溯他一路走来的轨迹,可以发现以下两大秘诀。

秘诀一:从小浸润式语言环境,双母语并行。

安娜在家中始终坚持用法语与孩子们对话;而刘烨则用中文营造熟悉又温暖的家庭氛围。

这种自然分工让诺一在童年时期就获得了充分的语言输入。

10岁时,他已经可以为爷爷、姥爷做同声传译,说起法语一秒切换到中文,毫不含糊。

事实证明,这样的理念让诺一在国际舞台上更加游刃有余。

秘诀二:拒绝“速成明星”,尊重孩子的兴趣和节奏。

在《爸爸去哪儿》后,很多广告代言、商演邀约都涌向诺一,但刘烨夫妇却并没有让他走流量圈的捷径,而是把重心放在戏剧素养和心智培养上。

诺一自幼参与话剧学习,还曾在北京儿童剧院出演过《本草纲目》。

这让他在面对镜头时拥有一份沉着与专业。

哪怕这一次踏入电影圈,也是因为他对熊猫与自然题材的热爱,而非单纯看中票房和人气。

这样“慢慢来”的教育方式,让他不至于被“星二代”的压力裹挟,也为他赢得了更多真实而宝贵的成长空间。

当然,这并不代表刘烨夫妇对孩子的艺途毫无看法。

或许,这正是他们减少曝光、只在必要时出现的初衷:给孩子足够自由,也给他足够责任。

四、打破“童星长残”质疑 公众对童星的成长,总免不了聚焦在外貌变化上。

诺一也未能免俗,毕竟当年那个脸蛋白皙、笑容甜美的混血萌娃,如今竟一点点长出胡子,五官硬朗、个头拔高,自然而然地引发“怎么变样了?”的声音。

有人轻松调侃:“混血优势减弱了?”也有人真诚肯定:“他的气质变得更独立沉稳,也多了几分厚重感。”

无论如何,“长残”与否终究都是审美角度的差异,而真正的焦点应该是他的能力与作品。

作为一位尚未成年的青年演员,他如果能在《熊猫月亮》中拿出让人惊喜的表现,那么所谓外貌上的争议都会烟消云散。

影评人对此普遍表示期待:“真正能留住观众的,必然是角色的深刻度与表演张力。”

在法国方面,多家媒体则另辟视角,将诺一视为“象征中法友谊的新生代符号。”

因为他至少在语言和文化认知上,横跨了中法两地,属于“双母语”优势的典型案例,也能让法国年轻观众产生共鸣。

诺一已不仅仅是“星二代”,他正站在更广阔的舞台,背负起更深层的文化责任。

某种程度上,他用自己的经历证明:童星也不仅仅只能靠“卖萌”吃饭,还可以通过真正的学习与沉淀,在更高层面发挥价值。

结语

结语从“软萌综艺娃”到新闻联播接受采访的“双语少年”,诺一的蜕变绝非一蹴而就。

一路走来,他凭借家庭教育的浸润、对表演艺术的热爱,以及深厚的语言优势,成功破除了公众对于童星成长的许多刻板印象。

正如《熊猫月亮》所描绘的那样:人与自然的温情交融,会赋予观众心灵的震撼;而诺一的成长轨迹,也在默默告诉我们:真正的成长并非迎合大众期待,而是练就属于自己的实力与品格。

你又是如何看待诺一从星二代到国际新星的巨变?是否也能从他的故事里读出一份勇气与自信?欢迎在评论区谈一谈你的看法。

[免责声明]文章的时间、过程、图片均来自于网络,文章旨在传播正能量,无低俗等不良引导,请观众勿对号入座,并上升到人身攻击等方面。理性看待本事件,切勿留下主观臆断的恶意评论,互联网不是法外之地。本文如若真实性存在争议、事件版权或图片侵权问题,请及时联系作者,我们将予以删除。

参考信息: