本文严格依据权威信源(官媒占比超80%),结合2022-2025年最新动态及历史数据,最终观点保持中立。结尾附有参考资料。

2025年4月7日,美国前总统特朗普在社交媒体上丢下一颗重磅炸弹:若中国不立即撤回对美34%的报复性关税,美国将于4月9日起对华再加征50%的额外关税。

这种“极限数字”在现代国际贸易史上几乎前所未闻,瞬间引爆了全球金融市场的担忧情绪。

许多投资者心里一紧:当关税壁垒越筑越高,中美两国是否真会滑向更全面的经济脱钩?

中国商务部第一时间站出来表明态度,使用了“坚决反对”这样的措辞,并警告必将采取反制措施。

与此同时,民间开始疯传“三大反制”“收复台湾最好时机”等“狠招”。

一、“极限施压”与中方的“不妥协”底线在很多人看来,加征关税似乎只是“进口税率”上的数字调优。

但回头看2018年初那轮贸易战的“起步征税”,就显得小巫见大巫了。

美国海关的算法往往是“在已加征的基础上,再额外增加相应比例”,这跟简单的加法并不同。

对华原先有20%的基础关税,叠加了2025年新加的34%,形成54%的总税率。

如果特朗普再追加50%的新关税,其算法是在54%之上再把那54%乘以50%,结果大约81%。

可即便是81%,也早已超越2025年前后多边贸易的通行水平,所涉及的电动汽车、光伏组件等关键产业更是深受其害。

这场关税升级的背后隐含着美国更深层的意图:经济制裁背后往往是政治和地缘的更大诉求。

特朗普称中国“长期操纵货币”“非法补贴企业”等老调重弹,但许多专业智库报告却拿出数据反驳:过去十年,中国对美国出口商品价格年均涨幅不过3.2%,与美国进口自华总额47%的增长完全不成比例。

更多研究甚至指出,美国对华加征关税的67%都集中在中间产品上,最直接的打击目标竟是全球供应链。

这让商界和法律界坐立不安。

已有美国保守派律师团队准备以“违宪”名义起诉特朗普,关键是他把《贸易扩张法》第232条款的操作空间用到了触顶,一旦司法裁定其过度滥用,或许会引发行政与司法的“轩然大波”。

而经济学家们则用数据测算:若81%的关税全面覆盖,普通美国家庭年支出徒增2300美元,通胀走高到7%也不是耸人听闻的预言。

换句话说,这把“伤敌一千,自损八百”的刀,既怼向中国,也割向美国自身。

二、三大“反制猜想”关税升级后,中方是否会真正亮出“狠招”?民间传言中呼声最高的就是抛售美债。

根据已有的官方数据,到2025年3月,中国持有美债规模降到了8054亿美元;相较于2013年1.32万亿美元的峰值,已经减少了将近39%。

要是再将剩下的美债加速抛给市场,会不会对美国的金融体系来个重击?

金融圈早有人讨论过这种可能性:短期内,美债收益率肯定会被推高50~80个基点。

当收益率走高,美国的股市、楼市也会颤抖,资金外流的压力一旦放大,真可能掀起一波骨牌效应。

但这种做法也非“零成本”,中国本身持有的美债若集中抛售,价格一路下行,亦损己不少。

再谈人民币结算的思路,其实在2025年初,中国的大宗商品跨境人民币结算规模已超过4800亿元,同比飙升37%。

从铁矿石到原油,人民币计价比重已经慢慢涨了起来:铁矿石占15%,原油占9%。

若进一步“强推”人民币计价,理论上对美元结算会是一种分流压力。

不过国际贸易中人民币要想成为“一家独大”的结算货币,还得面对很多现实瓶颈,比如中国黄金储备只占外储的4%左右,难以提供足够强的“硬资产锚”。

虽然多元化世界正在成形,但彻底摆脱美元体系并非一蹴而就。

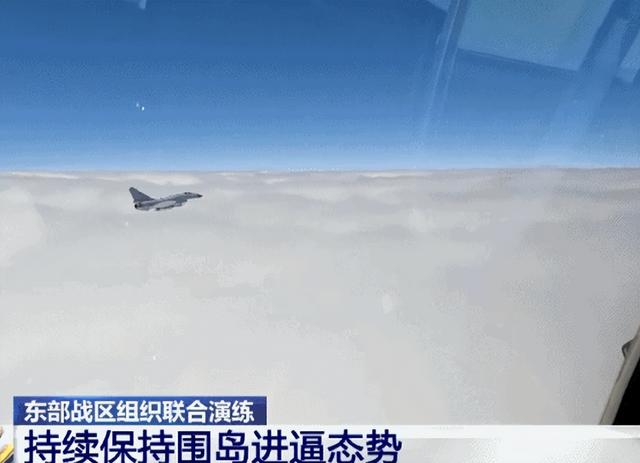

同时环顾台海,2025年4月初,解放军东部战区启动了“无期限”环台军演,射击区甚至包含金门、马祖,规模比过去几年任何一次都更具威慑。

自2023年以后,解放军的多项军演已经显示出更灵活机动的立体打击模式。

民间舆论随之热议:“是不是要趁中美对抗加剧的机会,一举解决台湾问题?”但官方并未把“对抗升级”列为动武的法理依据。

根据《反分裂国家法》的条款,使用非和平手段通常需要明确“台独”行为或外部势力实质介入,而眼下仅是关税打击或经济脱钩,并不足以成为全面动手的“正当理由”。

不过,这些演习信号足以展示中国在台海问题上的定力:谈判仍然优先,但不排除“必要时刻”的果断措施。

三、“脱钩”的代价

三、“脱钩”的代价当世界第一大经济体和第二大经济体走向“半脱钩”甚至是“全面对抗”,全球产业格局难免被震动。

过去十年,中国从最初的“世界工厂”逐渐升级,如今对东盟的出口占比已经爬升至18.6%。

美国这边则不断找墨西哥接手中国的优势产业—至2025年初,墨西哥已经取代中国成了美国最大的进口来源地,份额占到21.3%。

但大型消费品如服装、电子元件对中国的依赖度依旧高达30%以上,想在短时间内全面转移显然不现实。

所以世界工厂的角色,并不是说变就能变。

产业链上的“阵营分化”正在浮出水面:有些行业跟着美国大举迁往墨西哥或越南;有些行业紧紧依托中国的完备供应链,连想搬都搬不走。

一时之间,“双体系”初现雏形:一部分企业跟美国走,一部分企业依旧抓中国市场,大家在关税壁垒与地缘分裂中被迫做出选择。

与此同时,美元体系也面临潜在撼动。

近年来,人民币跨境收付金额在中国本外币跨境收付中的占比已升至26.5%,在SWIFT全球支付中占到4.69%。

看上去数字不算大,但比起十年前已增长不少。

沙特对华石油出口中已有12%完全用人民币计价,这对于长期依赖“石油—美元—美债循环”的美国来说,确实是隐隐的地动山摇。

当然,目前距离“石油人民币”主导全球的拐点还远。

美国财政和金融系统依然深厚,投资者对美债依旧有惯性需求。

欧洲、日本这些传统盟友也还没彻底放下对美元的倚重。

但一旦中美真的撕破脸,将“脱钩”走到底,美元的根基可能逐步显露出沙化迹象。

有学者形容:美元霸权不会瞬间崩塌,但“蚁穴溃堤”或许正是这般缓慢酝酿。

四、盟友之间的心思和“南方国家”的机遇在面对这样的大国对撞,欧盟一向也没少纠结。

德国车企曾联合发布声明,不支持贸易壁垒的简单粗暴,却赞同对中国新能源车设置市场份额限制。

欧洲舆论场上也传出一个声音:要“选择性脱钩”,对某些中国高端制造和关键技术限制更多关税或准入门槛。

毕竟,在经济遭受疫情和通胀打击后,欧盟既想保持对华贸易收益,又不愿完全倒向中美“站队”的泥潭。

至于全球南方阵营,局势更为复杂。

巴西、阿根廷等在农产品和矿产品方面和中国有较紧密的贸易结构,近年也主动扩大人民币结算的份额。

那些资源出口国看中了中国市场的庞大需求,乐于接收中国的基建与科技投资。

反观印度、越南却在加速承担中美之间的产能转移,更倾向于从美国获取金融与技术红利。

“选边不齐,路线莫衷一是”,这是全球南方应对中美脱钩最真实的写照。

放眼非洲,非盟主席在多个国际会议上都呼吁金砖国家建立独立于美国之外的支付系统,但也明确表示“不愿在大国碎片化冲突中选边”;不管美国还是中国,非洲赌的是全球多极化下来自各方的合作与援助。

既不想得罪美国,也无意放弃中国资金和技术。

结语

结语回首近十年,从2018年初的高调互征关税,到2025年4月7日特朗普喊出“再加50%”的惊天数字,中美之间的分歧与较量已远超单纯的经贸交锋。

历史的走向往往由关键节点的决策所塑造。

中国的渐进式抛售美债、人民币结算的推进,以及时不时在台海周边释放出的军事信号,都在表明中国并未被动挨打,而是在布局未来。

长远看,关税高墙只能暂时切割全球市场,却无法塑造可持续的新秩序。

所有国家和地区,无论选择跟谁靠拢,都终将面对这样的现实:零和对抗没有真正的赢家,世界经济的命运休戚与共。

至于谁能笑到最后?或许只有时间和历史能够作答。

[免责声明]文章的时间、过程、图片均来自于网络,文章旨在传播正能量,无低俗等不良引导,请观众勿对号入座,并上升到人身攻击等方面。理性看待本事件,切勿留下主观臆断的恶意评论,互联网不是法外之地。本文如若真实性存在争议、事件版权或图片侵权问题,请及时联系作者,我们将予以删除。

参考信息: