今年适逢恩师徐朔方先生百年诞辰,时光易逝,徐先生已离世近17年。忆起和恩师徐先生一起的日日夜夜,不禁感慨万千,泪眼婆娑。我对徐先生严谨的治学精神、不拘一格选拔人才的品德敬佩,对徐先生晚年豁达的胸怀而感怀。

作者与徐朔方先生合影

在之前(2016年9月15日)所撰写怀念徐先生的小文《我与徐朔方先生的点点滴滴》中,我曾写到报考和被录取为徐朔方先生博士生的旧事,并追思我和拙荆胡海珍借住徐朔方先生家中的点点滴滴。

自与徐先生联系报考他的博士研究生(1999年10月)以来,已有24年之久,追随徐先生读博以来的种种情景,宛如眼前。

我早年的求学生涯跌宕波折:家中兄弟妹四人,因受家庭影响,对文科专业很感兴趣,但因祖父是老中医,他老人家向我父母建议:我兄弟妹四人中,可以考虑有一个学医的。我小时体弱多病,又比较老实听话,自然就成为以后报考医学专业的理想人选。

由于第一次高考时,报考上海医科大学分数差几分,又不服从调剂,成为了落榜生;第二次高考时,报考上海医科大学的分数又没有达到录取线,被西安地质学院提前录取为本科生。大学四年的地质勘探专业学习和六年的矿山工作,并没有使我放弃转学文科专业的梦想。

《明清江南文士治生研究》,徐永斌著,中华书局2019年3月版。

经过不懈努力,1997年7月我终于考入南京大学历史系,追随明清社会经济史名家范金民教授研读明清史。

不过因家父和哥哥是中文专业,自小受父、兄的影响,对于古代文学,特别是明清小说尤感兴趣。2000年7月硕士研究生毕业之时,我才得以考入徐朔方先生门下,攻读中国古代文学专业博士学位。

我依稀记得,2000年4月,我去浙江大学西溪校区参加中文系博士生的笔试和面试时,第一次拜访徐朔方先生。

徐先生家位于杭大新村中一座小楼的一楼,徐先生寓所南面有一个小独院,院子里长有不少竹子,房间显得比较昏暗潮湿,特别是阴天下雨之时,尤其如此,可能是院内浓密的竹子和一楼地基比较低的缘故。

我记得当时徐先生坐在正对着房间大门口的藤椅上,我开门进屋时,徐先生想起来迎接我,可是他行动不便,努力试了两次未能站起来,见状我连忙劝阻。

徐朔方先生

落座后,我问候了先生几句话,随即徐先生问起我的硕士生学习情况以及为什么想报考浙大中国古代文学专业的博士生,我对徐先生将如上情形一一做了表述。由于当时我不知道师母已罹患绝症,对徐先生的身体状况也是陌然,加之徐先生谈兴正浓,不知不觉在徐先生家中和他聊了近两个小时,师母宋珊苞老师偶尔插几句话。

天色已暗,我起身告辞,徐先生执意留饭,我只好随意找了一个朋友已提前约餐的理由才得以“脱身”。

初入浙大读博的第一个学期,师母宋珊苞女士病情日重,徐先生又忧劳成疾,双双住进医院。那时,徐先生仍不忘教学,往返于学校、医院之间。

《徐朔方集》

当时廖可斌教授已是浙大人文学院常务副院长,主持人文学院工作。在廖老师去医院看望徐先生期间,徐先生当着我的面对他介绍了我的情况,这也是我第一次初识廖可斌老师,没想到廖老师如此名家,却显得那么年轻帅气。

说起来惭愧得很,由于我之前是外专业出身,特别是历经长达十年的地质专业的学习和工作,除了南京本地两所以文科见长的高校南京大学、南京师范大学中文系的师资状况略有了解外,对于其他高校中国古代文学专业的专家学者了解并不多,更谈不上认识。

在起意报考徐朔方先生的博士生之前,对徐朔方先生的了解也是起于阅读徐先生的一些著作,因为南京大学规定外专业报考硕士研究生被录取后,需要选修两门以上其他系的课程。故而我在读研时,选修了不少南京大学中文系(那时南京大学中文系还没有更名为文学院)开设的课程,也就开始不断阅读徐朔方先生的一些著述,遂为徐先生的渊博学识、中西贯通的研究方法所折服,更坚定了我报考徐先生博士生的意愿。

可是在报考徐朔方先生的博士生时,闹出了一则笑话:查遍了浙江大学博士研究生招生简章,根本见不到有“徐朔方”名字,只有“徐步奎”三个字,那时网络不发达,而且我和许多研究生没有电脑,又不好意思询问浙大中文系和研究生院的老师,只好向我在选修课程时一起听课的南京大学中文系研究生询问,不过不少中文系的研究生也不知“徐朔方”就是“徐步奎”的笔名,幸而有一位研究生求教于其他人才知晓此事后告知我。

《牡丹亭》

自我和拙荆胡海珍女士借住恩师徐朔方先生家中后,我与徐先生接触日多,他老人家也时而谈及他的经历和感受。

深入了解徐朔方先生的业内人士,可能多知晓徐先生的第一位夫人是杨笑梅女士,他们大学毕业之时,师母杨笑梅已罹患重症,当时可以说是绝症,几乎无药可治,但徐先生不离不弃,坚持和师母杨笑梅女士一起到师母家乡任教。

起初师母杨笑梅之父并不太同意他们的婚事,但随着相处日久,被徐先生重情重义的情怀所感化,徐先生遂和师母杨笑梅女士喜结连理,并一起校注《牡丹亭》(该书于1963年由人民文学出版社出版)。

徐先生说起他自己研究戏曲小说的历程时,曾笑说他在温州中学教授英文时,所教学生有的经常不及格,而且一度他所教学生英语不及格的人数还不少。为此校长找徐先生谈话,希望徐先生适当放宽标准,不能让太多的学生英语不及格。徐先生说:“他们把单词写错了,我总不能把错的给分吧?!我教语文好了,学生学习中文总比学英文不容易写错字,语文作文分数可以适当掌握。”

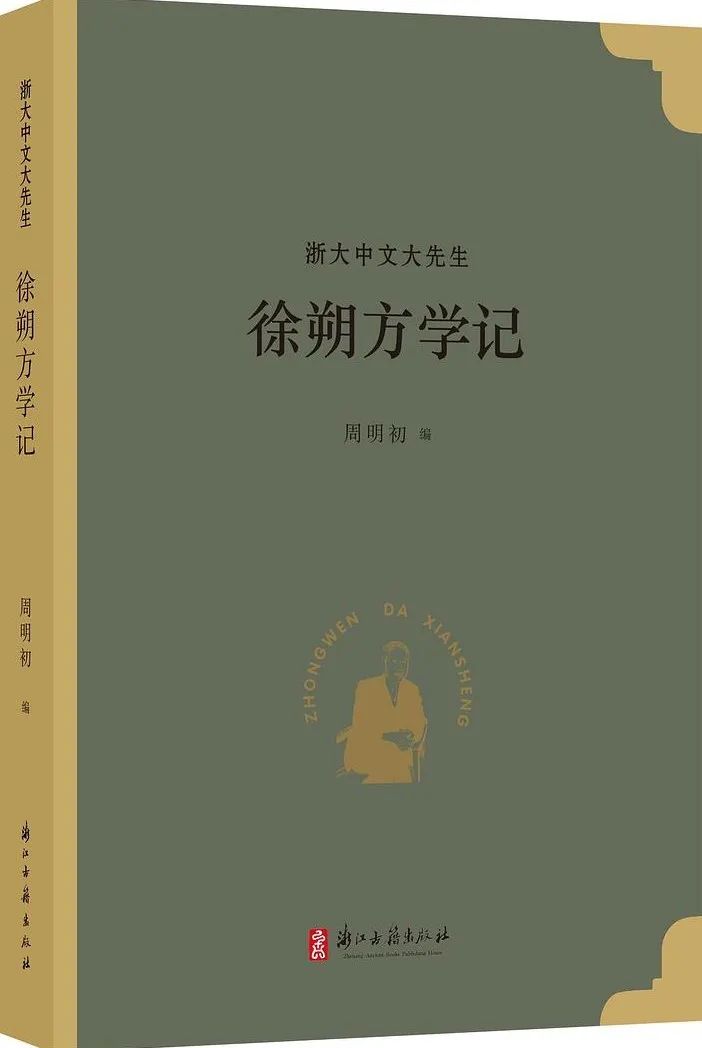

《徐朔方学记》

从此徐先生改教中文,后来调到杭州大学任教,先是从事外国文学研究,后改为戏曲小说研究。徐先生的人品和学问被夏承焘先生赏识,徐先生终其一生视夏承焘先生为知己和师长。

徐先生年轻时,做学问从不人云亦云,善于在文献资料基础上得出自己的结论。即使对于学界公认的权威观点,只要他认为不对的论证和观点也敢于质疑,学界人士多了解徐朔方先生舌战群儒的文坛佳话。

晚年时,徐先生的性情开始变得温和和善解人意,对于年轻学子更是抱有怜爱之意,但对于学术研究,徐先生一直对待学生很严格,从不马虎。

我记得曾写了一篇考证凌濛初出任上海县丞考的小文,交给徐先生校正,他老人家不厌其烦地给我修改,并提出自己的看法,甚至是疑问,一连让我修改了三遍才表示可以投稿了。

徐朔方先生与门下弟子合影

为了这篇文章,徐先生不顾近80岁高龄,亲自给杭州的一个核心期刊编辑部打电话推荐,并让我将纸质稿件送到期刊社以示尊重。我记得有一位女士接待的我,看到装着拙文的浙大信封,说:“这是徐先生的文章?”我据实回答说是我的小文,其后再无任何回音。

过了半年之久,徐先生建议我再次将这篇小文投稿,幸运的是,被《文学遗产》录用了,虽然历经长达三年多时间才刊出,但这对于我这位文学研究的初入门者是莫大的鼓励,更坚定了从事明清文学研究的信心。

即使在徐朔方先生作古之后,我离开杭州到江苏省社会科学院文学研究所工作后,在主持《明清小说研究》编辑部工作期间,我也坚持《明清小说研究》“文不论家门”的用稿宗旨,因为这不仅是本刊前辈学者所倡导的用稿原则,更与徐朔方先生的治学理念相通。

与恩师徐朔方先生相处期间,他老人家对待我们这些后辈多持宽容态度,即使有些看法不尽相同,甚至是相反,徐先生也是尊重后辈的看法,或者各自保留自己观点的态度。

作者与徐朔方先生合影

与恩师徐先生居住期间,徐先生不仅在学业上对我诲人不倦,教我治学和做人,而且还谈及了许多学界掌故和趣事,以及他老人家的生活情形,令我深受教益,也不断地激励和鞭策着我。

谨以此短文纪念恩师徐朔方先生百年诞辰!

撰于南京明发滨江新城寓所

2023年10月8日