公元125年11月的时候,在东汉的历史进程当中,上演了一场极为“搞笑”的政变事件。这一事件在当时的东汉王朝掀起了不小的波澜,其情形颇具戏剧性,让人感觉颇为奇特呢,总之就是一场在东汉历史上很是特别的政变啦。

彼时,有个年仅十岁的皇子,竟领着十多个宦官,在宫中挥刀肆意砍杀起来,致使好些宦官命丧其手。随后,这十岁的孩童便带着手下之人,径直奔向皇宫里的云台阁,还公然宣称要登基坐上那皇帝之位呢。

在任何一个朝代来看,这类事情好像都极为离奇。且不提那场政变,给人的感觉就如同小孩子过家家一般儿戏。单说让一个年仅十岁的孩子来带头惹出这般事端,怎么看都让人觉得不太靠谱。

然而,这还并非是最为离奇之事,真正让人觉得不可思议的是,当这个孩子宣称自己是皇帝后,底下的那些大臣们竟然真的都纷纷赶来拜见他。并且,就在这些大臣前来之际,这个孩子还极为迅速地控制了京城的军队,一下子就把控住了京城的局势。

就在同一时刻,那个年仅十岁的孩子在获得众人认可后,竟突然下达命令,要对当时一手遮天、把控朝政的阎家采取行动。在这一晚来临之前,阎家的权势可谓如日中天。彼时把控朝政的太后阎氏便出自阎家,以阎太后为中心,阎家差不多掌控了汉朝的全部最高权力。

然而结局却是,就在这一晚,阎家苦心经营多年方才构建起来的权力关系网,竟脆弱得如同一张薄纸一般。仅仅被那个年仅十岁的小孩,轻轻松松这么一戳,便直接被搅得乱七八糟、粉碎不堪了。

当第二日天色大亮之际,阎家的诸位男子已然全部被处以死刑。而曾经手握大权的阎太后呢,也遭到了直接的软禁。至于那枚代表着皇帝无上权力的传国玉玺,竟被这个年仅十岁的孩子,硬是从太后手中给抢夺了过来。

于是乎,仅仅在短短一夜的时间里,东汉的高层局势便发生了天翻地覆的变化。令人意想不到的是,完成这场政变的竟然是一个年仅十岁的孩童,其达成的方式更是让人觉得不可思议。

东汉时期有个孩子,他便是汉顺帝刘保。

后世史书将这场好似“闹剧”般的政变称作“西钟政变”。

有个年仅十岁的孩童,竟带着十几名宦官,就如此轻易地将东汉的最高权力揽入手中。不论从何种角度去审视这件事,都难免会让人感觉颇为荒谬。可关键在于,它还真就实实在在地发生了,并且在史书之上有着极为清晰明确的记载呢。

那么,这西钟政变究竟是怎么个情况呢?在这场政变的背后,究竟潜藏着哪些不为人知的内幕?为何仅仅一个十岁的孩童,只带着十几个宦官,就能够快速掌控住局面,进而成功发动起这场政变呢?

这件事,咱们得从汉安帝去世之时说起,而这距离那场政变发生可是有几个月的时间间隔呢。也就是说,要弄清楚这件事的来龙去脉,就得先把时间线拉回到汉安帝离世的那个节点,然后再顺着往下梳理与之相关的后续情况啦。

公元125年3月之时,东汉王朝的第六任皇帝汉安帝刘祜,正在外出巡游以便进行祭祀活动的路途当中,未曾料到的是,他突然间就身染重病,情况十分危急起来。

史书中有相关记载,汉安帝这场病发作得极为迅速。才刚发病,他就已经无法说出话来,想要交代一下自己的后事,都变得极为困难,几乎难以做到了。

当然,汉安帝没机会留遗言一事,在后世引发了极大争议。有人持有这样的看法,并非汉安帝不想留遗言,实则是在他病重之后,就已经被他人给架空了,所以才出现看似没机会留遗言的状况。

在汉安帝身旁,最得他信任且最具权势之人当属其皇后阎氏。阎皇后深得汉安帝的宠溺,并且和宫中诸多掌权宦官的关系极为融洽。如此一来,倘若阎氏在这个时候打算突然发动一场政变,以此来完全切断汉安帝与外界的联络,这也并非是毫无可能之事。

另外,最为关键的一点在于,就后续阎皇后所做的诸多事宜来进行考量的话,她着实存在着这般行事的嫌疑。

总而言之,基于诸多因素,汉安帝在外出巡游期间,毫无预兆地病重离世了。随后,阎皇后先是悄然封锁了这一消息,紧接着便马不停蹄地赶回京城。待回到京城之后,经由阎皇后一番安排,她的父亲以及诸位兄弟,成功将京城完全掌控在了手中。

一直等到整个局面被完完全全控制住了,阎皇后这才把汉安帝驾崩的消息给公布了出来。

汉安帝死讯一经公开,紧接着,一个极为关键的问题便冒了出来。那便是:后续究竟该让谁来继承皇位,担当起皇帝这一角色呢?

汉安帝仅育有一子,也就是之后领着十几个宦官发动政变的那个小男孩刘保。就皇位继承的层面来讲,在当时的情况下,刘保无疑是第一顺位继承人,仿佛压根不存在其他可选之人,接班之事必然得由他来承担才是。

可问题在于,在汉安帝离世之前,其实是出现了一段前置情节的,而正是这段情节,致使刘保作为接班人的身份,产生了若干问题。

这事儿讲起来稍显复杂。扼要而言,十年前,汉安帝偶然临幸了一名宫女。随后在机缘巧合的状况下,宫女诞下了刘保。颇具讽刺意味的是,在汉安帝的后宫之中,除了这名宫女以外,包括阎皇后在内的其他所有嫔妃,竟无一人能再为汉安帝生育子女。

就这样,宫女所生的刘保,顺理成章地成了汉安帝仅有的儿子。待刘保稍稍年长些后,他毫无悬念地被立作了太子,这在当时的情形下,仿佛一切都是水到渠成、自然而然发生的事情。

然而,这样的一个结果,显然是阎皇后难以接受的,她心中自是极为不满。

阎皇后心里十分明白,刘保并非她亲生,如此一来,一旦刘保登上皇位,那她必然会丧失手中全部的权势。可那个宫女呢,到时候却能一下子成为太后,这情形是阎皇后怎么也没法容忍的。

接下来,阎皇后便对太子刘保展开了行动。她先是寻得一个契机,将刘保的生母,也就是那位宫女给毒死了。此后,阎皇后还借助汉安帝的乳母,去挑起矛盾,硬是在朝廷之中弄出了一个所谓的“太子反对党”。

后来,汉安帝的乳母带一伙人,频频在汉安帝身旁讲太子的不是。并且阎皇后也在背地里添油加醋、推波助澜。在这般情形下,汉安帝一时冲动,怒火中烧,竟直接下达命令,把刘保的太子之位给废掉了。

古代历史长河中,太子遭废之事屡有发生,次数颇为不少。然而刘保被废的情形却极为罕见,要知道当时汉安帝仅有刘保这一个儿子,如此一来,刘保被废之后,压根就不存在其他皇子可以来承接太子之位了。

对阎皇后而言,这样的结果其实还算说得过去。在她心里,接下来只需寻得时机,要么让汉安帝再诞下一位皇子,随后将其接到自己身边抚养就行;要么自己能够生育,给汉安帝添个皇子,如此一来,所有的难题自然也就迎刃而解了。

然而,令阎皇后无论如何都始料未及的是,她精心谋划的这一计划,最终竟然被一个突如其来的意外给彻底打破了。

公元125年3月,彼时距离刘保被废还不到一年的时间,汉安帝竟然骤然驾崩了。

汉安帝骤然驾崩,这无疑将阎皇后此前的所有安排全部打乱。而紧接着最为关键且棘手的问题便是,究竟要不要拥立刘保成为新的皇帝呢?这一问题犹如一块巨石,沉甸甸地压在了众人的心头上。

我们完全有理由去推测:说不定在汉安帝驾崩前夕,确实曾留下过遗言呢。其内容大概是打算重新确立刘保为太子,进而让刘保承袭皇位。要知道在那个时候,对于汉安帝而言,刘保已然是他仅有的儿子了,他确实也不存在别的选择余地了。

然而,这样的一个结果,阎皇后定然是无法接受的。

需明确的是,经历了此前诸多事情,到了此刻,阎皇后与刘保已然形成了不死不休的态势。对刘保而言,阎皇后既与他有着杀母的深仇大恨,又致使他遭到废黜。故而,一旦刘保登上皇位,必定会对阎皇后展开疯狂的报复行动。

如此一来,阎皇后对汉安帝遗诏进行篡改,同时还把汉安帝的死讯加以封锁,这便也就能够解释得通了。

诚然,在正史上压根不存在阎皇后篡改遗诏的相关记载,故而我们无从知晓,汉安帝在临终之际究竟做了何种安排。总之到最后,阎皇后凭借自身皇后的身份,先是将消息封锁起来,随后返回京城。直至阎皇后的家族完全掌控住京城的局势后,才对外公布了汉安帝的死讯。

紧接着,汉安帝驾崩的消息一经传开,关于下一位皇帝人选的事宜,各方势力便立刻展开了极为激烈的争斗。大家围绕着这个关键问题,互不相让,你来我往之间,交锋不断,气氛紧张而又焦灼。

首先,就士族官员而言,他们无疑是更盼着刘保能够接班的。虽说这些大臣未必就是刘保的亲信,但他们所处的位置决定了他们只能去支持刘保。毕竟要是不立刘保,而是让其他人登上皇位,那可就是名不正言不顺。并且,一旦换了其他人当皇帝,阎家往后必定会长期把控大权。

很多士族官员都不愿看到外戚集团独掌大权的局面,毕竟这种情况的出现,会对他们自身的利益造成直接的损害。

然而在阎皇后这边而言,她定然不会允许刘保继承皇位。并且呢,要是不选刘保,而去挑选其他的人,似乎也并不妥当。毕竟在东汉中期的时候,那几位东汉皇帝,其生育能力大多都很差劲。如此一来,除了刘保之外,阎皇后着实很难再寻觅到合适的皇位继承人了。

关于当时双方具体都展开了何种斗争,在后续的史书当中,并没有十分确切清晰的记载内容。我们仅仅知晓的是,由于那时阎皇后所在的家族,已然掌控了京城的军队势力。于是乎,士族官员们所发起的反对之声,没过多久便被强行压制下去了。

最终,阎皇后全然不顾众人的不同意见,执意以“刘保已被先帝废黜”作为理由,直接将刘保排除在外。随后,她着手从老刘家的其他亲戚当中去物色合适人选来继承皇位。经过一番挑选,阎皇后最终选定了汉安帝的堂弟刘懿来担任新皇帝。

皇帝明明尚有在世的儿子,可掌权的皇后却未选择他们,反倒去找皇帝的堂弟来继承皇位。这样的结果,众人自然难以认可。即便在后续的史书中,通常也不把刘懿视作东汉真正的皇帝,他也未获皇帝谥号。故而许多史学家后来都径直以刘懿被拥立前的爵位相称,叫他“北乡侯”。

接下来,刘懿被拥立成为皇帝,彼时刘懿年纪尚幼,如此一来,阎皇后便理所当然地能够掌控东汉的最高权力了,进而得以直接临朝听政,行使称制之权。

显然,发展到当下这种情形,那自然是要称呼其为阎太后啦。

彼时汉朝的高层,看上去已然完完全全被阎太后把控住了。京城全部的驻防军队,也都由阎家的那些亲戚负责掌管着,仿佛所有事情都已经是板上钉钉,大局就此确定下来,再难有什么变数了。

可实际上,后续的发展并未如阎太后所预想的那般顺遂。恰恰相反,众多士族官员依旧不把她放在眼里。虽说在名义上是尊她作太后,然而真到做事的时候,这些人压根就不听从她的差遣,完全不按她的意思来行事。

其主要缘由在于,阎太后所拥有的权力根基着实太过薄弱了。她在权力方面的基础状况,远未达到深厚稳固的程度,由此才出现了相关后续种种情况,而这权力根基不扎实的特点,无疑是十分明显的。

东汉在阎太后之前,已有多位掌权太后。像阎太后的前一任邓绥太后,掌权时长竟达十六年之久,还曾以“女君”自谓。其掌权期间,下达太后懿旨时都自称“朕”,距离正式称帝仅一步之遥。而在那十多年当中,大臣们是认可邓绥的地位的,也愿意依从她的指令行事。

然而,到了阎太后这儿,情形可就全然不同了。

相较于当年的邓绥而言,阎太后的水平着实差得太远啦。

就执政能力与政治手腕而言,邓太后堪称大师级水准,而阎皇后与之相比,顶多算是青铜级别的角色。东汉如此庞大,即便把权力交到阎皇后手中,她都全然不知该如何治理。特别是面对底下那些大臣不买账且消极怠工的状况,诸多政务阎太后压根就不知该如何去处理妥当。

这还并非是最为关键要命之处,真正要命的点,实际上是存在于双方的家世所存在的差距上呢!

在东汉的历史长河当中,有好些太后得以掌权且掌权时间较长。不过呢,在这些太后之中,除了阎太后以外,其余诸位均存在一个共通之处。那便是她们所在的家族,要么属于东汉的开国功臣家族,要么是在刘秀那个时代立下了赫赫大功,能够与刘秀家族相互联姻。

简而言之,在这些太后以及太后的亲属们身上,都流淌着少许刘秀的血脉。

不妨做个这样的比喻,若把东汉视作一家公司,刘秀无疑便是这家公司的创立者。刘秀所在的家族,就如同持有这家公司最多股份的一方,能够直接实现控股。与此同时,其他部分开国功臣家族亦是如此,像后来那几位长时间手握大权的太后所属家族,她们家族通常也持有一定比例的公司原始股份。

与此同时,鉴于其家族与刘秀家族长期保持着通婚的状况,这便使得她们在相关事宜中,很难出现被剥夺股份的情况,进而也难以被彻底地从局中踢出去。

如此一来,那些外戚家族通常便代表着一股极为强大的政治势力。并且历经多年不断繁衍,这些家族大多呈现出枝繁叶茂的态势,族人数量颇为众多。

这便表明,要是某个家族的女子当上了太后,而且开始掌握大权的话。那么随后,此家族的族人,还有诸多亲朋故旧,就能够快速占据东汉时期绝大多数起关键作用的权力岗位,进而构建起一个完备的权力体系,对整个国家实现全面的掌控。

然而,阎太后所在的家族却表现欠佳。其家族在各方面的作为、能力等均难以令人满意,没有达到应有的水准,总之就是存在诸多不足,实在是不怎么样。

阎太后的家族,其祖上并非东汉声名显赫的开国功臣。她之所以能登上太后之位,起初是得益于她的姑奶奶。其姑奶奶机缘巧合地嫁给了汉明帝成为妃子,由此与宫中建立起了些许关联。而后在邓绥掌权时期,邓绥不愿给汉安帝挑选过于强势的皇后,这才让阎氏得以成为皇后。

因而,在这个时候,阎家看上去似乎是把控着至高无上的权力。可实际上呢,整个阎家也就那么寥寥几个人罢了,就好比大猫小猫加起来不过两三只的样子。哪怕阎太后有心要大规模地往各处安插自家的人手,可她家也实在是凑不出那么多的人!

在当时那个时候,阎家能派上用场的人,仅仅只有阎太后的四位兄弟罢了,他们分别是阎显、阎景、阎耀以及阎晏。其中,阎显掌控着汉朝的最高军事大权,阎景负责皇宫禁卫军,阎耀主管城卫军,而京城的金吾卫则由阎晏来把持着。

由于京城的军队彼时处于阎家的掌控之中,故而在短期内,阎家能够暂且将局面稳住。不过要知道,在阎家的四兄弟之下,那些京城军队里的校尉、队长之类的,还有各类中层将领,实际上均是来自各大士族家族的成员。

这些中层将领呢,由于受到体制方面的制约,当下不得不听从阎家四兄弟下达的命令。然而在他们的内心最深处,压根就瞧不上阎家的这几个人。

或许有人会提出这样的看法:既然阎家在当时已然掌控了大权,那完全能够从长计议,去拉拢那些士族官员嘛。毕竟只要掌权的时日足够长了,自然而然就能培育出数量可观的门生故旧,如此一来,也就能够顺利掌控住整个国家啦。就像曾经的霍光家族,他们便是采用的这种做法。

其实在当时,阎家最初的时候也是怀着这样的打算的。

可问题在于,随后接连出现了三件事,一下子就把阎家的整个计划给彻底打碎了。

首件事便是清理盟友这一事宜。也就是说,要着手去对盟友进行一番梳理与整顿的相关工作,将其作为首要开展的事项来对待,重点针对盟友方面展开特定的清理行动,使其符合相应的状况与需求等。

先前阎太后之所以能撺掇汉安帝废掉太子,还能将皇帝驾崩的消息封锁起来,究其缘由,除了她身为皇后这一身份因素外,关键在于她与彼时皇宫里掌握权势的宦官们达成了政治同盟,由此才具备了那样行事的条件与底气。

然而最终的情况是,在阎太后得以掌控大权之后,她旋即就对曾经与之结盟的宦官们举起了屠刀。彼时在宦官群体中掌权的中常侍樊丰,很快就被阎太后下达命令给抓捕起来,随后便被直接处以死刑。

在阎太后的认知里,彼时的她或许觉得已然将大权牢牢掌控在手中了,既不再需要旁人来瓜分自己的权力,那些曾经的宦官盟友也没了用处。于是乎,在对这些宦官展开清理行动之时,阎太后可谓毫不留情,下手极狠,仅留了那些对她彻底臣服、不敢有丝毫反对之意的宦官。

阎太后采取反手背刺盟友的做法,如此一来,在短期内她倒是得以独揽大权了。不过呢,这一行为也致使阎太后及其家族失去了众多宦官的拥护。实际上,这件事已然径直为后续发生的西钟政变悄悄埋下了隐患。

第二件事在于拉拢士族方面成效不佳。在相关举措实施过程中,未能很好地达成拉拢士族的预期目标,致使在这一方面处于不利的状况,没有取得理想中能够借助士族力量来推动相关事务发展的良好结果。

其实,自阎太后开始掌权的首日起,哪怕是在其身为皇后之时,她便始终不遗余力地去极力拉拢朝中那些士族大臣,其目的就在于期望能够获取到他们给予的支持。

然而最终的情况是,肯给阎家面子的那些士族,实在是少之又少。即便间或有那么几个士族愿意公然表明立场、站到阎家这边来,可紧接着便会遭到整个士族官员集团的一致排斥,根本难以在其中立足。

至于为何会出现这种情况,缘由其实相当简单,就是那些士族官员打心底里瞧不上阎家!

举个例子来说,像四世三公的袁绍家族,在当时汝南袁氏虽尚未达成“四世三公”的程度,可也已经是“两世三公”啦。倘若把东汉比作一家公司,那汝南袁氏家族便属于那种“高级打工人”。尽管他们家族并未持有国家的原始股,然而其家族先辈里,可是连续有两代人出任过公司的首席执行官或者首席财务官呢。

在袁家的看法里,阎家的祖上压根儿就够不上高级打工人的级别,最多也就算是公司的中层人员罢了。并且呢,他们家手上可是没攥着任何股份的哦。仅仅是由于家里的女子嫁得不错,而后这一代的董事长又突然离世了,这才机缘巧合地获取了公司的掌控大权呢。

像阎家这样的情况,又怎么可能让汝南袁氏那般的家族心服口服呢?

也许有人会讲,当面临实际利益的考量时,那所谓士族的高傲,压根就没什么分量可言。要是阎太后能给出足够诱人的价码,像汝南袁氏这般的士族家族,那肯定是会乖乖低下头来的。

只是,在这个时候的阎太后,真的能够拿出足以让袁家怦然心动的条件吗?这可成了一个亟待解决的问题。

阎家身为太后,其本身在相关事宜里并无股份,所以根本没法给袁家股份。并且就最高层的位置而言,阎家为了能够牢牢掌控权力,那也是绝对不会拱手相让的。就算退一万步来讲,要想让袁家这样的家族动心,起码得给出一个三公级别的位置呢。可这样的价码,阎太后她敢轻易就给出去吗?

摆平区区一个袁家就已这般艰难,那东汉各地可是存在着上百个与之类似的地方豪强士族,就凭阎太后,又怎么可能将它们全都摆平呢?这难度着实太大,几乎是不可能完成的任务。

顺便提一下,阎太后在掌握大权之后,于这方面也是动过心思的。在她的一番安排下,东汉的三公差不多全都进行了人员更替。可关键在于,此次的人事变动,仅仅只是让少数几位高层士族官员得到了安抚,而绝大多数的地方士族,依旧是不买阎家的账。

这件事的发生,使得阎家所构建起来的权力体系一下子失去了根基,就如同原本有源之水突然断了源头一般,彻底沦为了无根之水,再也没有了赖以支撑和维系其存在的根本所在。

就中下层官员而言,其权力大多源自上层。只要上头有靠山,行事便仿佛都能理直气壮。可对于处在权力最顶端的阎太后来讲,情况却恰恰相反,她的权力实则是源于下层。毕竟在朝堂之下,若得不到足够多人的支持,她又凭什么去掌控整个国家呢?

当然啦,要是仅仅就这两个意外的话,阎太后其实也有办法去克服的。只要能给予她充裕的时间,她也是能够一点一点去将这些意外克服掉的。

然而,紧接着发生的第三件事,却使得阎太后全然没了办法。

第三件事呢,便是有关刘懿离世这件事了。也就是说,有这么一件事被提及,其核心内容就是刘懿这个人的死亡情况,这件事在相关事件叙述中被列为第三件,所以可以称作是第三件事,即刘懿之死这件事啦。

简而言之,先前是由阎太后扶持而登上皇位的刘懿,在皇位上仅仅坐了八个月的时间,便也与世长辞了,就此驾崩而去。

阎太后及阎家在刘懿离世的那一刻,顿时乱了阵脚。毕竟刘懿一死,阎太后掌权一事在法理层面便有了极大的可疑之处。况且当下宫里的宦官也并非都对阎太后予以全力支持。如此情形下,即便她妄图封锁刘懿已死的消息,也是有心无力。

当然啦,刘懿驾崩以后,阎太后那可是立刻就把消息给封锁起来了。与此同时,她马上下令从地方上调刘氏宗亲的孩子进京,就盼着能赶紧从中选出新的皇位继承人呢。不过呢,由于宫里不少宦官都不再站在她这边支持她了,结果刘懿驾崩的消息没过多长时间就传得人尽皆知了。

就在这样一个至关重要的时刻,东汉京城所处之地,呈现出了一种极为诡异的状况。

由于皇帝之位空缺,无人来继承皇位,如此一来,阎太后便得以继续掌控朝政大权。不过呢,阎家自身缺乏稳固的权力根基,就好似一座毫无支撑的空中楼阁一般,看似存在,实则根基薄弱,摇摇欲坠。

此外,先前已被废黜的太子刘保,当下仍旧留在京城之中。不少士族出身的官员,在这个时候都秉持着极为坚定的看法,他们觉得,接下来皇位的第一继承权当属刘保所有!毕竟从情理上来说,皇位原本就该由他来继承!

就在这样的一种背景之中,那场充满戏剧性的政变,已然正式拉开了帷幕。

在刘保被废黜之后,旋即就被改封为“济阴王”。彼时刘保年纪尚幼,加之其母亲已然离世,他既无能力也不具备条件直接前往封王之地就藩,唯有留在京城之中。待阎太后掌控大权后,更是将刘保幽禁在了皇宫内的德阳殿西钟楼里面。

那时,在刘保身旁服侍着的仅有一位乳母,她便是宋娥。

然而就在这样关键的时刻,那位乳母宋娥,居然起到了极为关键的作用,就这样径直将历史的走向给改变了。

彼时刘保正遭软禁,想要直接外出极为困难。不过宋娥身为乳母,能够与外界有所联络,因而很快便得知刘懿驾崩的消息。在这之后,宋娥当机立断,与一些自己熟知的宦官取得了联系。而这些宦官全都是在之前那场清洗里,幸运存活下来,且对阎家心怀不满之人。

在这些人当中,处于为首位置的那一个宦官,正是中常侍孙程。

在当时的东汉后宫里,有一位中常侍名叫孙程,其地位着实不算高。不过呢,这中常侍的官职颇为特殊。就东汉后宫的管理体制而言,部分中常侍属于那种身为宦官却能像武士一般的存在,他们虽是宦官身份,却能够在皇宫之中合法地持有武器。

实际上,这可是一件相当关键的事儿。

倘若缺失了孙程这一关键人物,那么后续即便存在愿意支持刘保的人,他们想要在宫中寻觅到武器也绝非易事。

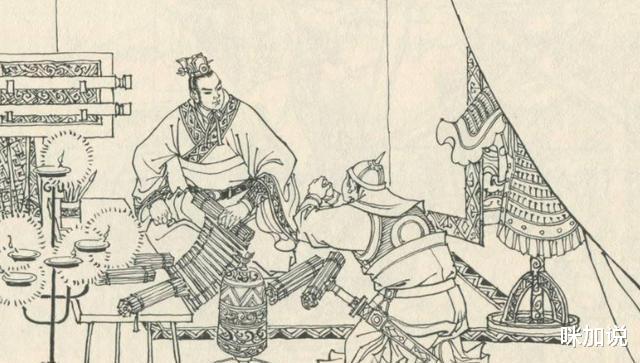

随后,孙程现身了,紧接着,十多个宦官也纷纷陆续聚集而来。没过多久,以孙程作为首领的十九个宦官,齐聚在刘保所在的西钟楼下,他们毅然割下自己的一截衣袖用以起誓,下定决心要全力扶持刘保登上皇位。

就这样,靠着十九个宦官的护卫,彼时年仅十岁的刘保,成功从西钟楼里走了出来。而原本在西钟楼内负责监视刘保的那些宦官呢,毫无疑问,都已经被处理掉了。

从那之后,有十九个宦官贴身护卫着刘保,刘保随即朝着皇宫之外迅猛杀奔而去。此次政变最为关键之处,就在于怎样成功从皇宫之中杀出去。一旦能够突出皇宫,并且见到在外面等候的大臣们,依照当时的形势来判断,大臣们必然会即刻对刘保登基之事给予支持。如此这般,这场政变也就算是大功告成了。

然而,接下来刘保要怎样才能带着那十九个宦官成功闯出皇宫呢?这着实是个极为棘手的难题。要清楚,自打刘懿驾崩之后,阎太后便径直封锁了皇宫,还派遣军队把整个皇宫看守得严严实实的。光靠这区区十九个宦官,想去和军队对抗,显然是根本不切实际的事儿。

恰恰就在这个时候,颇具讽刺意味的一幕发生了。

简而言之,刘保从西钟楼离开后,即刻率领着那一群宦官,径直朝着阎太后所在的崇德殿奔去。彼时阎太后压根没来得及做出反应,而她手下的军队也不敢贸然行动。于是,这十九个宦官当机立断,率先将殿外负责管事的几个宦官斩杀,由此稳住了局面。

随后,刘保便率领着这一群人,趾高气扬地朝着云台宫奔去,与此同时,还派人去将文武百官召集过来。

阎太后得知消息之时,刘保早已跑得没了踪影。随后,在其兄长的提议下,阎太后当机立断,迅速调遣外面的军队进入皇宫,目的便是要对刘保一行人进行堵截阻拦。

然而就在这样一个至关重要的时刻,有两位极为关键的人物现身了。

有一个人名叫冯诗,关于此人,史书上并未有过多记载,其具体从事何种事务无从知晓,而且这个名字在史书上仅仅出现过一回而已,其余信息便也难寻踪迹了。

我们仅仅晓得,在那时阎太后下达命令调军队进入皇宫以后,带头的正是冯诗此人。然而最终的情况是,冯诗在接到阎太后的诏令后,压根就没有去追赶刘保那一行人,恰恰相反,才刚刚走出宫门,他就把阎太后派来的宦官给杀害了!

当然了,在那之后,冯诗压根就没带兵前去保护刘保,反而是径直率领着军队返回了军营,继续在那儿驻扎下来,对两边的纷争采取了两不相帮的态度。也正因如此,在刘保后来成功登基的时候,才没有给予他任何奖励。

就这样,冯诗与一个能够名垂青史的机会失之交臂了。然而,令人意想不到的是,他的这一撤,竟起到了至关重要的作用,直接将局势彻底扭转过来,带来了意想不到的重大转变。

冯诗带兵撤离之后,阎太后别无他法,只得让自己的另一个兄弟阎景亲自出宫去召集军队。而这一情况,恰好给了刘保充裕的时间,使得他能够顺利抵达云台宫,并与那些士族大臣碰面。

随后,在刘保跑出来的消息逐渐传开之际,第二位关键人物登场了。这人便是郭震,彼时其正出任尚书这一职务,手中还掌控着一部分羽林军的兵力呢。

就在那万分关键的时刻,刘保方才抵达云台宫,阎景便率领着军队气势汹汹地追赶了过来。恰恰在这千钧一发、万分危急的当口,郭震毅然决然地站了出来,他仅带着为数不多的羽林军,坚定地站到了刘保这一方,与之一同面对眼前的危机。

在那之后,郭震有条不紊地指挥着手下之人。于一片混乱的交战局势里,成功将阎景给抓获了,如此一来,危机算是暂时得以解除。不仅如此,郭震还迅速地掌控住了云台宫周边的区域。而就在同一时刻,那些听闻了相关消息的大臣们,也赶忙前来拜见刘保。

到了这个时候,整体的局势已然确定下来,不会再有什么大的变动了,一切都已尘埃落定,形势已然明了清晰,大局就此落定,不会再有反转的可能了。

当大臣们见到刘保后,刘保即刻便被拥立成为了皇帝。而对于京城的军队情况呢,京城的中下层军官大多出自各大士族,压根就不把闫家放在眼里。于是没过多久,刘保就安排他手下的那十九个宦官,快速接手并掌控了整个京城的驻防军队。

当宫里的阎太后知晓相关消息之时,外界早已是天翻地覆的局面了。京城的全部军队已然彻底摆脱了阎家的掌控。就在这一天的后半夜,刘保径直下达命令,派遣军队进入宫中抓人,成功将阎家的数位高层悉数抓获。而阎太后她自己呢,就只能暂时被困在宫里,压根没法出来。

次日,阎家的诸多男子,绝大多数都已被处以死刑。随后,汉顺帝在诸位大臣的前呼后拥之下,径直去往阎太后所居宫殿,成功取回了天子印绶。到此为止,汉顺帝已然将局势完全掌控在自己手中。

阎太后之后被转移至离宫,遭到软禁。阎家其余人等则全部被流放到了越南一带。约摸过了不到三个月,阎太后于宫中突然“离世”。待阎太后去世,刘保极为“孝顺”地安排将她与汉安帝合葬。而底下的大臣们,也都心照不宣,无人去深究太后的死因。

回顾阎家走向倒台的这一整个历程,我们不难察觉到:阎家倒台的速度着实是太快了。快到什么程度呢?快得仿佛就在眨眼之间,所有人都还没来得及做出任何反应呢,整个事情便已然宣告结束了。

恐怕这所有的一切,其缘由都得归结到阎家根基不够稳固这件事上。

倘若阎太后并非来自阎家,而是出身于其他那几个顶尖的外戚世家,那么这场政变决然不会以这样的形式出现。最起码,当刘保冲出来之际,阎家绝对是具备实力去调集军队,从而将他们阻拦住的。

但令人惋惜的是,在当时京城军队这一方面,其内部的中下层人员压根就不买闫家的面子,完全不听从闫家的调遣,闫家根本没办法对他们进行有效的指挥掌控。

阎太后辛苦多年,若早料到最终是这般结果,说不定会懊悔当初就不该如此折腾。想当年,窦家、邓家做过的一些事,后来梁家也能做,可到了阎家这儿,即便采用同样的做法,却只落得个灭族的下场。

或许这便称得上是那种所谓的“形式不同”啦。