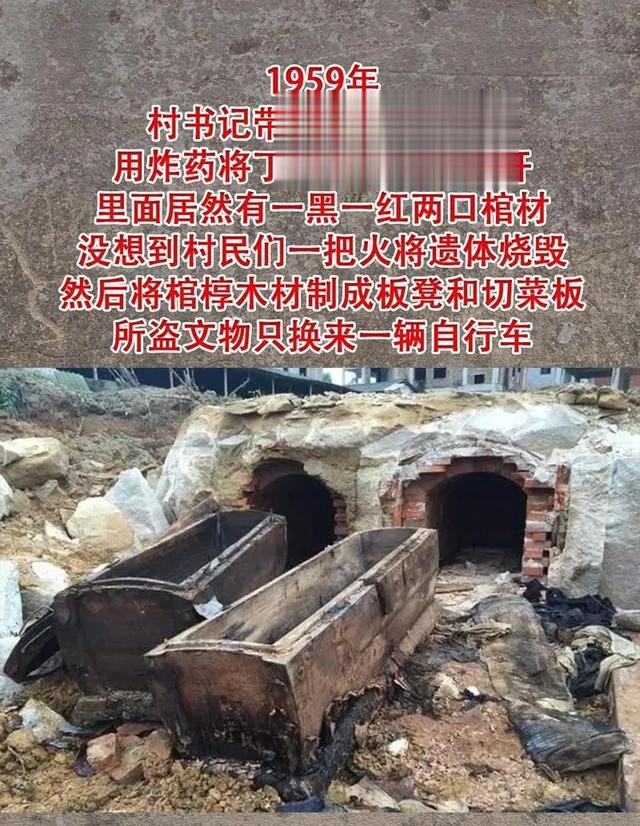

1959年寒冬深夜,安徽无为县的山坳炸响惊雷。农用炸药轰开的不是矿脉,而是民族英雄丁汝昌的安息之地——盗墓者掀开黑漆棺椁时,这位甲午海战统帅的遗体竟面目如生(注:据《庐江县志》记载,墓室采用糯米灰浆密封形成真空环境)。

他们抠走他口中的宝物,将遗体付之一炬,连棺材都劈成8条板凳,边角料做了切菜板。

一、铁甲舰上的困兽之斗:放牛娃的逆袭与时代困局

一、铁甲舰上的困兽之斗:放牛娃的逆袭与时代困局1836年生于安徽庐江的放牛娃丁汝昌,至死都想不到自己会以这样的方式"名垂青史"。

1888年北洋水师成军时,他麾下"定远""镇远"铁甲舰装甲厚达355毫米(相当于现代10层防弹玻璃叠加)。

但1894年黄海炮火连天时,这支明面上强大的舰队暴露出致命缺陷:信号旗被炸毁后各舰陷入混乱,炮弹击中敌舰却因缺乏引信无法引爆(注:据日本《日清战争实记》统计,清军炮弹哑火率超70%)。

"超勇号沉没时,锅炉爆炸的蒸汽把尸体都蒸熟了。"亲历海战的老兵回忆让后人脊背发凉:"丁军门(丁汝昌)三天三夜没合眼,嘴角燎泡流着黄水。"

二、守墓人递的炸药包:英雄身后的黑色荒诞剧

二、守墓人递的炸药包:英雄身后的黑色荒诞剧威海卫失守前夜,丁汝昌吞鸦片自尽,清廷却给他套上黑色囚衣,棺材捆三道铜箍"腰斩"示众。

直到1900年"平反",得以葬入糯米灰浆浇筑的墓室——这种工艺能使棺木千年不腐,却防不住60年后同胞的锄头。

1959年"开荒生产"浪潮中,大队书记带人炸开墓室。参与盗掘的守墓人后代坦言:"掀开棺盖那刻,丁军门面色红润像睡着了,陪葬的诰命夫人金耳环还在闪光。"(注:安徽省文物局2015年修复墓地时,曾发现残留金丝)

更荒诞的是,盗墓者竟用雄黄熏过的楠木棺材打了8条长凳,文物换的"永久牌"自行车成了当时全村炫耀的资本。如今这些沾染历史血泪的板凳,可能仍在某户村民家嘎吱作响。

三、被焚毁的何止忠骨:一个家族的百年文物劫丁家第五代孙丁爱华展示残缺的族谱时,指尖划过被烧焦的页码说道:"日军抢走了御赐百骏图,祖传黄金甲被熔成金块,圣旨被孩子剪成窗花。"

最令历史学者扼腕的是光绪御赐的七星雌雄剑失踪之谜。据《丁氏宗族考》记载,此剑剑身镶嵌七颗宝石,雌剑轻灵如燕,雄剑重若千钧。而丁府失传的"云雾雕"九龙花瓶(注水后龙鳞孔洞会飘出水雾),至今仍在日本某博物馆躺着,标签写着"来源不详"。

四、菜板上的历史拷问:我们该如何安放英雄?

四、菜板上的历史拷问:我们该如何安放英雄?站在2015年重修的无为县丁汝昌墓前,新立的汉白玉碑冰冷刺骨。那些劈砍棺木制成的板凳,比刘公岛锈蚀的克虏伯大炮更令人窒息。

值得深思的是:当短视频把李鸿章洗白成"背锅侠"时,是否记得丁汝昌摔碎提督印的决绝?当我们在直播间抢购"考古盲盒"时,可曾想过那些守护历史现场的人?英雄不该生前马革裹尸,死后还要被娱乐至死的时代肢解。

您认为丁汝昌是民族脊梁还是时代悲剧?A. 气节永存 B. 愚忠误国

图片为网络素材,如有侵权联系删除!

考据说明:

丁汝昌吞鸦片细节参照戚其章《甲午战争史》

墓室构造考证来自安徽省考古所2015年勘探报告

七星剑记载源自丁氏后人捐赠的《族谱残卷》(现存安徽博物院)