那一瞬间,镜头里的小女孩摔倒在地,嚎啕大哭。

画面外,是大人清晰的笑声。

随便点开评论区,几乎一半以上的网友都在质疑:这又是一场为了流量的摆拍吗?

另一边,一些人则选择相信,“哪个母亲会舍得这样伤害孩子?”这场争论围绕着一个只有4岁的网红——瑶一瑶展开,热度甚至让身处娱乐圈的明星都被卷入。

这到底是家庭的选择,还是流量经济的牺牲品?

如果你刷短视频,可能见过瑶一瑶。

她还不到上小学的年龄,却是拥有2000多万粉丝的“超级萌娃”。

无论是“有爱的家庭小日常”还是“耍宝装可爱”的视频片段,都能轻松收获十几万甚至几百万的点赞。

但最近的一条视频,让大家对这个家庭的“幸福图景”有了新的理解。

视频里的摔倒事件并不是第一次发生。

据长期关注瑶一瑶的观众透露,过去一段时间,她在频繁拍摄中,开始表现出“讨好型人格”的倾向:“即使摔倒了都不怕,只想逗大家开心。”这样的描述听着让人心里不得劲儿。

对于一个成年人来说,娱乐的边界可以明确,但对于一个孩子,界限变得模糊,甚至在不断训练中学会取悦镜头,才是最大的问题。

很多家长觉得,记录孩子成长的点滴是件有意义的事,顺便还能赚点生活费,为何不做?

当镜头成为儿童日常生活里的“第三只眼”,情感的自然表达开始变成表演,不禁让人想问一句:这样的家庭教育,究竟是谁在获益?

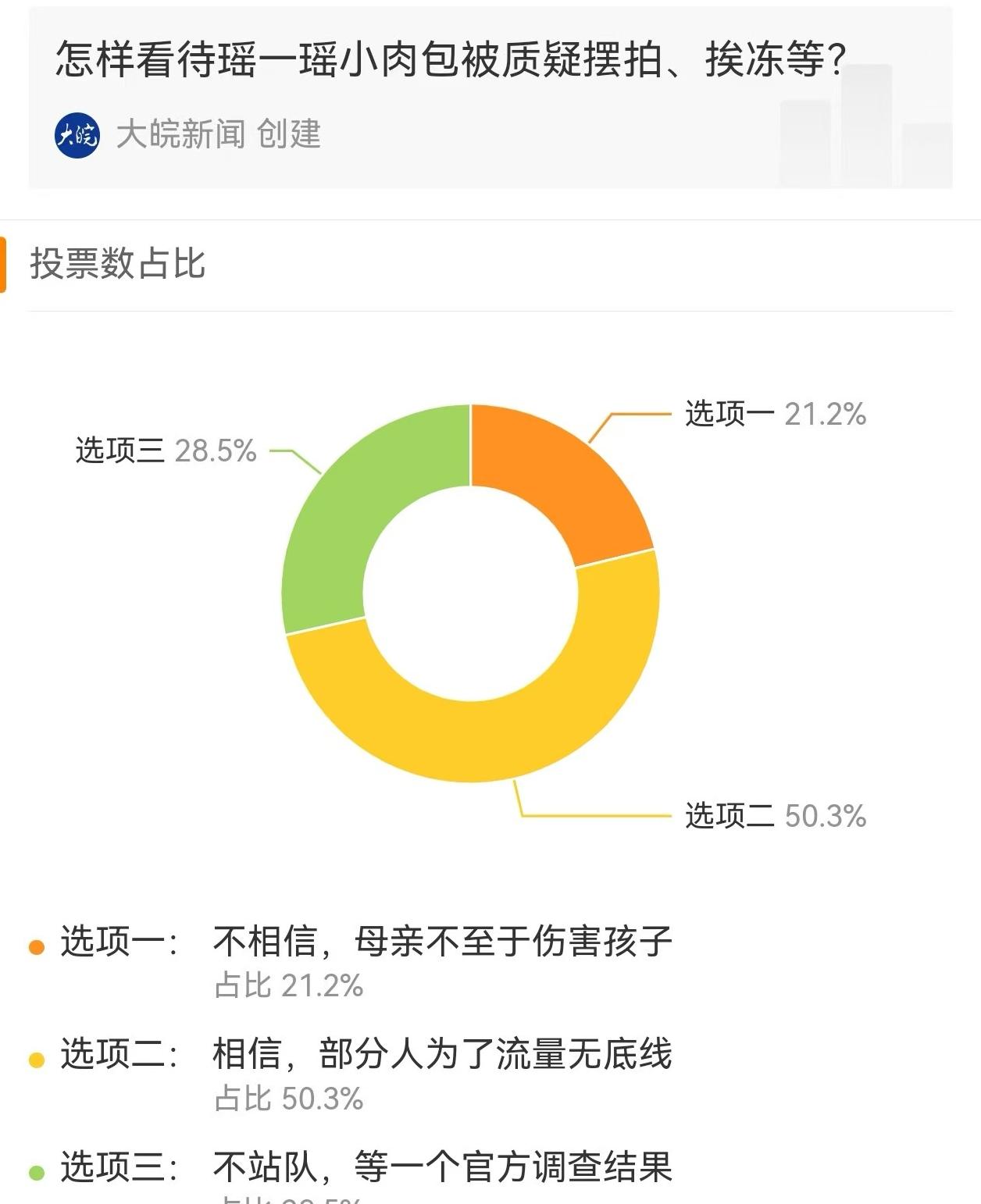

投票数据揭露公众态度:被质疑的不止假摔

有人说“数据不会撒谎”。

在瑶一瑶事件发酵后,一项网络投票被推上热搜。

投票的问题很直接:“你怎么看待瑶一瑶摔倒事件?”结果显示,21%的网友选择“相信母亲”,但有超过一半的人认为“这是摆拍,家长为了流量有些无底线”。

至于剩下的受访者,则表示不站队,只希望官方调查出结果。

数据背后透露了一种矛盾心态:不少人对“童年商品化”的现象已经习以为常,但还是会对像瑶一瑶这样的事件感到不适。

各种网络造星案例告诉我们,孩子通过成为网红改变家庭经济状况的例子并不少。

但在别人的故事中,点赞意味着快乐,而置身其中,也许意味着牺牲掉一部分本不该被染指的童真。

瑶一瑶的母亲曾公开回应:我们一家人过得挺好,用孩子赚钱的事不存在。

话虽如此,这种逻辑显然很难消解公众的疑虑。

毕竟,当利益和责任混杂在一起时,外界难免对家庭教育的初心产生怀疑。

从假摔争议到童年商品化:谁在推动流量经济?

脱离个案再看,其实“瑶一瑶事件”折射出的是短视频平台上早已成熟的“萌娃经济”。

今天我们讨论一位网红孩子,明天可能就会迎来另一个“神童”、“天才少年”的刷屏视频。

这是一条从家庭到商业资本再到大众群体的完整链条,孩子只是被包装出来的产品。

尽管很多家长声称“只记录孩子的成长”,但过于精致的剧本化日常、精准的镜头运用都在提醒每一个观众:这里的真实并不简单。

如果大人对镜头上的流量数据过于依赖,孩子的成长可能永远悬停在流量第一的状态里。

他们被推至公众舞台,但个人成长的权利却日益模糊。

更极端的是,有些“被记录”的孩子,年龄还没到理解生活的阶段,就已经学会了迎合观众想看的模样。

心理学研究表明,反复经历“被设计的意外”会削弱孩子对真实世界的信任感,甚至形成价值观上的偏差。

这种变化的累积,也许从此让孩子的内心更加渴望用外部关注来定义自我价值。

重建童年价值:如何护住未成年人的权益底线互联网时代有太多讨论“成年人如何守住底线”的条目,但对于孩子,我们的期待也许不能只是“不作恶”。

目前的法规对未成年人的保护更多体现在禁止性原则上,比如避免直接用孩子牟利,但如果没有细化的介入机制,类似瑶一瑶的事件仍会反复发生。

问题不该只有家长来独自承担。

平台是否能强化儿童内容的分级体系?

媒体是否能在报道网红儿童时更关注“孩子视角”?

这些都是可以推动的解决方向。

而家庭内部,则更需要重新审视自己扮演的角色:我们是引导者,更是保护者,绝不能因为短期利益粉饰教育行为。

真正的成长,是让每个孩子都能自由探索世界,而不是在流量体系中定义自己。

每个孩子的童年都是一次独一无二的冒险,而不是某种成人社会的商品。

瑶一瑶的摔倒事件所带来的讨论,其实传递了一个重要的提醒:成长的幸福感,比任何一条点赞数据都更有意义。

给孩子爱和保护,不只是养成表面的笑容,而是让他们拥有对生活的坚定与探索勇气。

守护童年,离不开每一位家长,也需要每个旁观者一起反思与共建。