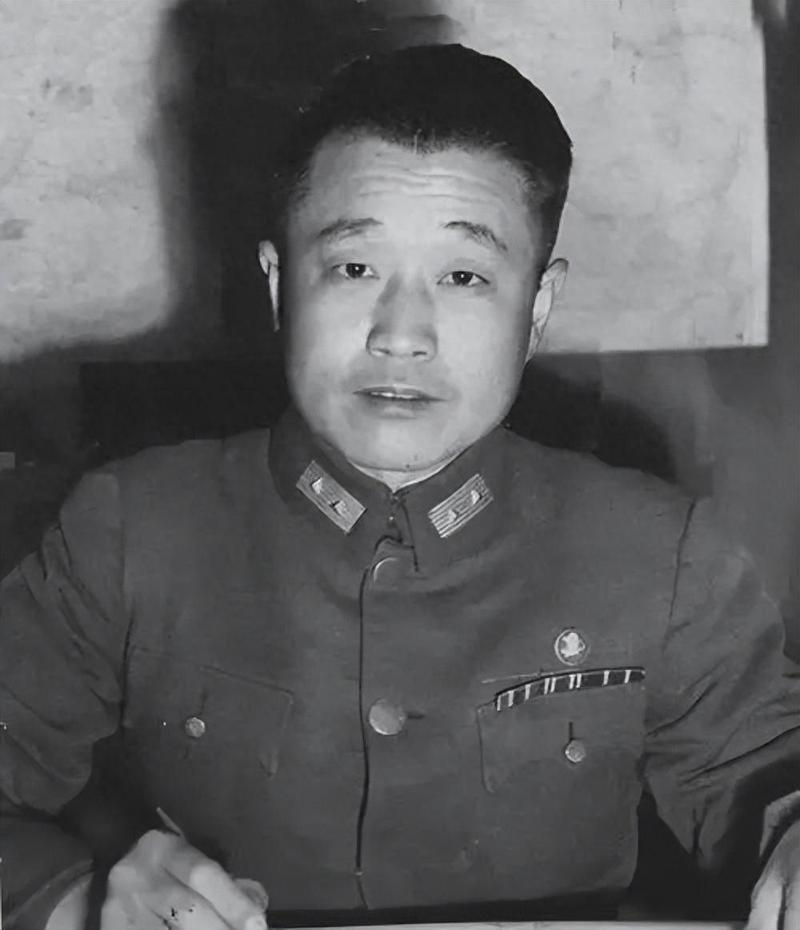

在战火纷飞的年代,两个本应并肩作战的老战友却成了彼此间最大的怀疑者。杜聿明,这位国民党赫赫有名的“百战将军”,在生命的最后一刻仍不肯放下心中的疑问:“郭汝瑰,你到底是不是共产党?”他的这一追问,不仅是一段传奇友谊的缩影,更揭示了复杂的历史背后,那些鲜为人知的惊天秘密。

弃医从军的革命少年1907年,郭汝瑰出生在四川省铜梁县的一个家道中落的书香家庭。清贫的生活并未削弱这个家庭的文化氛围,反而使郭汝瑰从小耳濡目染,培养了浓厚的求知欲。他的父亲虽然不再拥有昔日的荣耀,却一直教导他要以知识改变命运,以家国为己任。儿时的郭汝瑰,并没有意识到命运为他准备的舞台是多么的惊心动魄,但心中的责任感已经悄然生根。

少年时期的郭汝瑰在成都求学,师从名为胡子霖的老师。这位社会主义的坚定支持者常常与学生们讨论时局、剖析社会问题。他的课堂不只是知识的讲授,更是思想的启蒙。郭汝瑰白天埋首书本,听老师讲述俄国革命和社会主义理念,夜晚回家后又听父亲感慨世道黑暗、社会不公。这一切在少年心中掀起了涟漪,使他不甘于平庸,渴望做出改变。

1925年,18岁的郭汝瑰从成都联合中学毕业。与许多年轻人一样,他面临人生的重要抉择。他的父亲希望他考入同济大学学习医学,将来成为治病救人的医生;堂兄则建议他投身军旅,追求“血性救国”的梦想;而郭汝瑰本人则更倾向于攻读工科,探索科学救国的道路。三个方向各有前途,但也都蕴藏着未知的风险。

就在这时,一次偶然的机缘改变了他的命运。在去往黄埔军校的路上,他结识了一位中国共产党的秘密党员袁铭镜。火车上,两人促膝长谈,郭汝瑰被袁铭镜的革命热情感染,也被他描绘的社会主义蓝图深深吸引。袁铭镜让郭汝瑰明白,个人的命运和国家的未来息息相关,而军人不仅是国家的盾牌,更可以是改变社会的利刃。这番对话成为郭汝瑰走上革命道路的起点。

进入黄埔军校后,郭汝瑰彻底踏上了他人生的战场。当时正值国共合作时期,黄埔军校既是军官的摇篮,也是革命思想的熔炉。在这里,郭汝瑰经历了严苛的军事训练,学会了排兵布阵、野外生存和现代战争的理论;更重要的是,他看到了与蒋介石等高级军官截然不同的另一种信仰——这稚嫩但炽热的信仰成为他日后所有决定的基石。

1927年,郭汝瑰提前毕业,分配到四川军阀杨森部任职。然而,正当他在军旅中初露锋芒,革命形势却发生了突变。这一年4月,蒋介石在上海发动“四一二”反革命政变,大肆屠杀共产党人和革命志士。消息传到武汉,时任黄埔军校政治部主任的共产党元老吴玉章紧急召见了郭汝瑰。吴玉章面色凝重地告诉他:“蒋介石已经背叛革命,你必须回到家乡发动群众,组织反抗力量。”年轻的郭汝瑰点头应允,立下了为革命事业奋斗到底的誓言。

郭汝瑰的初次任务颇具挑战性。回到家乡后,他不仅要面对堂兄郭汝栋对蒋介石的支持,还要说服他不要站到革命的对立面。家族间的矛盾,让这个原本志存高远的青年第一次感受到信仰与现实的冲突。然而,在复杂的环境中,郭汝瑰依然坚持自己的信仰。他的聪明和才干逐渐显现出来,在国民党的体系中崭露头角,却悄然埋下了一颗红色的种子。

1928年5月,郭汝瑰秘密加入中国共产党,成为一名地下党员。他的入党介绍人正是那位在火车上结识的袁铭镜。然而,命运并未因此变得平坦。1930年,中原大战爆发,郭汝瑰在军队中担任营长,受命配合游击队制造混乱。然而,这一次任务的失败导致他与党组织断了联系。郭汝瑰内心的煎熬可想而知,他既为革命未能成功懊悔,也为无法再为理想而战感到无力。

这个怀揣救国理想的年轻人,在接下来的岁月中,经历了更多波折。无论是他赴日本士官学校学习时感受到的民族侮辱,还是回国后在国民党高层逐渐受到重用的经历,都为他未来的传奇人生埋下伏笔。而这一切,只是故事的开始。

忠心与间谍之间的选择

郭汝瑰的军旅生涯在抗日战争的烽火中一路高歌,他的名字逐渐出现在国民党高层的重要职位名单中。然而,在这段看似忠诚于国民党政权的历程中,他始终未曾忘记自己作为一名共产党员的信仰。他深知,在国民党内部的每一步上升,都是为革命积累力量的机会,而这种双重身份的矛盾也让他在多年间游走于险象环生的边缘。

1930年代末,郭汝瑰通过卓越的军事才能和对抗日战场的出色贡献,得到了蒋介石的青睐,被授予中将军衔,并成为陈诚麾下“十三太保”之一。在武汉会战、长沙会战等重要战役中,他制定的作战计划屡次获得成功,其冷静的战略部署和对全局的敏锐把握,令国民党内部许多人对他刮目相看。然而,郭汝瑰从未对蒋介石“攘外必先安内”的政策心存幻想。在他看来,国民党内部的腐败早已深入骨髓,而真正的抗战胜利和民族解放,只有共产党才能实现。

1945年的一个偶然机会,改变了郭汝瑰隐忍多年的状态。在与一位旧同学任逖猷的会面中,他得知自己的党组织关系可能仍有恢复的机会。这条线索让郭汝瑰的心情异常复杂。在他加入国民党多年后,曾经的革命信仰虽然从未动摇,但因中途失联,他一直认为自己已被党组织遗忘。他的小心翼翼、不敢妄动,是为了避免牵连更多的同志。然而,当任逖猷告诉他还有机会重新联系党组织时,他的热血再次沸腾了。

不久后,郭汝瑰通过任逖猷的弟弟任廉儒,与党组织重建联系。对于共产党而言,郭汝瑰的回归是无价的。此时的郭汝瑰已是国民党国防部作战厅厅长,负责国军的作战计划制定与审批。他的职位意味着他可以直接接触到国民党最核心的军事机密,而这些情报对共产党了解敌方战略、部署力量有着不可估量的作用。郭汝瑰毅然承诺,为革命尽己所能。

在接下来的几年中,郭汝瑰以无可挑剔的职业表现,继续扮演国民党高层的得力助手,同时暗中为共产党提供了至关重要的情报。在解放战争的关键阶段,郭汝瑰的情报成为共产党几次决定性胜利的支柱。例如,在孟良崮战役中,他将国军整编第74师的全部部署泄露给解放军,令这支被誉为“王牌中的王牌”的部队彻底覆灭;在淮海战役中,郭汝瑰更是提前将蒋介石“守江必守淮”的作战计划送至党中央,帮助解放军提前布置兵力,成功实现了战略包围和逐步歼灭。

战场上的疑云与试探在国共对峙的年代,郭汝瑰的身份始终隐藏得极为巧妙。然而,这样一位被视为蒋介石心腹、作战厅长的核心人物,还是无法逃过一位老同事的敏锐观察。杜聿明,这位与郭汝瑰并肩作战多年的国民党高级将领,从郭汝瑰在抗战与解放战争中的一系列行为中,总觉得有些不对劲,甚至怀疑他可能暗中与共产党勾连。这种疑虑让两人原本的友谊逐渐转变为复杂的对峙,而杜聿明的试探更为郭汝瑰的谍报生涯增添了许多惊险时刻。

杜聿明与郭汝瑰早年在战场上的合作可谓默契十足。作为两位在国民党内部极具才华的军官,他们曾共同经历抗战的烽火,参与长沙会战、武汉会战等多个关键战役。郭汝瑰的作战方案总是极为周密,杜聿明作为一线指挥官,对郭汝瑰的能力也心生钦佩。然而,正是郭汝瑰的出色表现,反而引发了杜聿明的怀疑。

郭汝瑰为人清廉简朴,与国民党内部的腐败氛围格格不入。他住在一间普通的旧宅里,家中家具陈旧甚至有些破烂。一次,杜聿明到郭汝瑰家中拜访,看到沙发上竟然有补丁,这种简陋的生活条件与国民党高官的身份极不相符。在杜聿明看来,一个身居高位的国民党军官,若不是清廉到近乎脱俗,就可能有隐瞒身份的必要。而国民党的高层中,清廉如郭汝瑰这般的人,实在少之又少。

除了生活细节,郭汝瑰在战场上的决策也时常让杜聿明感到疑惑。1948年,蒋介石决心在徐州展开淮海战役,以期扭转内战的不利局势。当时的作战计划由郭汝瑰负责起草,他提出的方案表面上符合蒋介石“守江必守淮”的战略意图,但实际上却暗藏玄机。郭汝瑰的部署看似合情合理,实则有意分散国军兵力,导致各部队孤立无援。最终,共产党军队利用这一弱点,在淮海战役中取得了全面胜利,直接导致国民党精锐部队的溃败。

杜聿明身为徐州剿总副总司令,战役失败后被俘,他回顾整个战局,越想越觉得不对劲。他清楚地记得,郭汝瑰参与了战役的战略会议,而他的建议在蒋介石的批准下被采纳。郭汝瑰的计划为何会如此有漏洞?是否是有意为之?这些问题在杜聿明的心中反复萦绕。他开始怀疑郭汝瑰的真实立场,并尝试旁敲侧击地向蒋介石表达自己的看法。然而,蒋介石对郭汝瑰的信任远超杜聿明的想象,他不仅没有理会杜聿明的怀疑,反而斥责他这是因政见不合而进行的打压。

尽管如此,杜聿明的疑虑并未因此消散,反而随着时间的推移愈发强烈。尤其是郭汝瑰在解放战争后期的行为,更加耐人寻味。当国民党的败局已成定局时,郭汝瑰以“时局不利”为由主动辞去作战厅厅长一职,随后远离南京,前往四川组建第72军。蒋介石虽然心有不满,却无可奈何,只能将郭汝瑰调往后方。然而,杜聿明敏锐地察觉到,这一举动极不寻常。国民党高层中固然有许多人对前线的恶劣形势丧失信心,但像郭汝瑰这样主动远离权力中心的却寥寥无几。他的辞职,是否隐藏着更深层次的动机?

杜聿明的疑心并非空穴来风。1949年12月,郭汝瑰在四川宜宾通电起义,宣布率部归顺共产党。这一消息传到蒋介石耳中,他大怒不已,甚至在办公室内破口大骂:“娘希匹,郭汝瑰竟然真是他们的人!”而杜聿明的怀疑终于得到了证实。他多年间隐约察觉的真相,如今像一道闪电般清晰地出现在眼前。然而,这时的一切都已经太晚,国民党已经在内战中彻底失去了翻盘的机会。

战后,杜聿明被俘并接受改造,他与郭汝瑰再度重逢。1959年底,杜聿明被特赦回到社会,第一次见到郭汝瑰时,他开门见山地问道:“郭小鬼,你和共产党到底是什么关系?”郭汝瑰闻言一笑,却并未给出正面回答。他的态度含糊而得体,既不否认也不承认。杜聿明虽感无奈,但又无确凿证据,只能按下疑虑。

这种疑问一直萦绕在杜聿明心头,直到1981年他的生命接近尾声时,他仍旧放不下这个心结。病榻上的杜聿明衰弱不堪,身体被病痛折磨得越发虚弱,但他的眼神却依旧充满执念。当郭汝瑰探望他时,他用尽全身的力气,紧紧盯着老友,颤抖着问出那个困扰自己多年的问题:“郭汝瑰,我最后问你一遍,你到底是不是共产党的卧底?”

郭汝瑰沉默良久,脸上没有显露出任何愧疚或激动的表情,只是轻轻地叹了一口气。他没有给出回答,转身离去,让这个谜团随杜聿明的生命一同尘封在历史中。他知道,自己对革命的忠诚无需解释,而一切真相终将在历史的长河中被还原。

杜聿明对郭汝瑰身份的怀疑是正确的,但这种迟来的确认既无法改变历史,也无法挽回他自己的失败。他的一生,是国民党内部派系斗争与个人执念的缩影,而郭汝瑰的一生,则是一个红色间谍游走于刀尖的壮丽篇章。他们之间的试探与疑云,为那个动荡年代的悲喜交织画上了一个耐人寻味的注脚。

沉默的英雄与永恒的谜团郭汝瑰的人生,在国共对峙的历史洪流中显得尤为独特。他的身份、信仰和选择,塑造了一段惊险曲折却充满使命感的传奇人生。1949年的起义,让郭汝瑰彻底摆脱了国民党的束缚,回到了他曾经失去联系的共产党组织。这一举动不仅标志着他个人命运的转折,也为解放战争的最终胜利添上了浓墨重彩的一笔。然而,在这一切尘埃落定后,郭汝瑰却选择了另一种生活方式——低调、朴实,仿佛要让历史中的自己悄然退场。

解放后的郭汝瑰,迅速投入到新中国的建设中。他将多年积累的军事知识与战略思维用在国防研究和军事教育上,为新中国的军队建设提供了宝贵的建议。作为解放战争的功臣,他本可以享受极高的荣誉和社会地位,但郭汝瑰却始终保持着极为谦逊的态度。他拒绝提及自己的特殊身份与贡献,更不愿将功劳挂在嘴边。他似乎明白,自己一生的使命并非追逐名利,而是为了人民的胜利和民族的解放。

晚年的郭汝瑰生活极为简朴,甚至有些清苦。他住在一套七十多平米的小房子里,家中没有奢华的装饰,陈设也异常简单。他的衣着朴素,从不追求形式上的风光。在邻里眼中,他是一个谦和温暖的老人,总是微笑着与人交谈,却鲜有人知道他在波澜壮阔的革命岁月中扮演过怎样重要的角色。改革开放之后,郭汝瑰终于实现了自己的政治理想——重新加入中国共产党,并于1981年被评为优秀共产党员。

郭汝瑰的一生,虽然险象环生,却从未失去对信仰的坚持。他深知,自己的红色身份曾经是国民党内部最大的秘密,而他的默默无闻正是为了守护这个秘密。从中原大战到孟良崮,从淮海战役到最终的起义,他的每一次行动,都冒着暴露身份的风险。他用自己的智慧与胆识,挽救了无数革命同志的生命,推动了历史的进程。然而,他始终将这些壮举藏于心底,只用行动书写自己的忠诚。

1981年,郭汝瑰离世。追悼会上,国家对他的革命生涯给予了高度评价:“他的一生是惊险曲折、丰富深刻的一生。郭汝瑰同志为抗日战争的胜利和人民的解放事业作出了重大贡献。”这样的评价看似简短,却凝聚了他为革命付出的无数心血,也承载了后人对这位隐秘英雄的崇敬与感怀。

他的故事,仿佛一座隐藏于岁月中的丰碑,只有那些细细追寻历史的人,才能体会到它的厚重与光辉。郭汝瑰的一生,是一颗滚烫赤诚的心,为了信仰而跳动,为了民族解放而不惜一切。他用沉默回应猜疑,用行动书写忠诚,让那个动荡年代的传奇在历史的长河中永远闪耀。