1993年那个春寒料峭的夜晚,四川省广安市前锋镇的方家门前传来急促的叩门声。一个陌生男人抱着刚满月的女婴,在月光下露出疲惫而决绝的神情:"给孩子寻条活路吧。"这个瞬间的抉择,让智力障碍的方崇财与弃婴方梦真开启了长达24年的命运纠葛。

当42岁的方崇财笨拙地接过襁褓时,他浑浊的眼睛里突然有了光。这个被脑膜炎夺去正常智力的男人,在村民的嘲笑声中活到中年,此刻却像个真正的父亲般,用布满老茧的手指轻抚婴儿的脸庞。哥哥方崇前看着弟弟执拗的背影,最终默许了这个可能改变家族命运的决定。

从那天起,方家的小院里多了个总在傻笑的"怪爸爸"。方崇财会抱着女儿在村口转悠,用歪斜的步态追着卖冰棍的小贩;会把打工赚的每一分钱换成花裙子,哪怕女儿早已过了穿童装的年纪;会在每个雷雨夜守在女儿床头,用跑调的儿歌驱散恐惧。村民们发现,这个"傻子"在成为父亲后,突然拥有了某种神圣的庄严。

但现实的裂痕从方梦真上学那天开始显现。当同学们指着校门口佝偻着背的养父哄笑,少女的自尊心被撕得粉碎。"你为什么要来丢人现眼?"初中毕业典礼上,方梦真当着全班摔碎了养父攒钱买的复读机,转身踏上南下的列车。监控录像里,方崇财追着长途汽车跑了半里路,怀里还揣着没来得及塞给女儿的五百块钱。

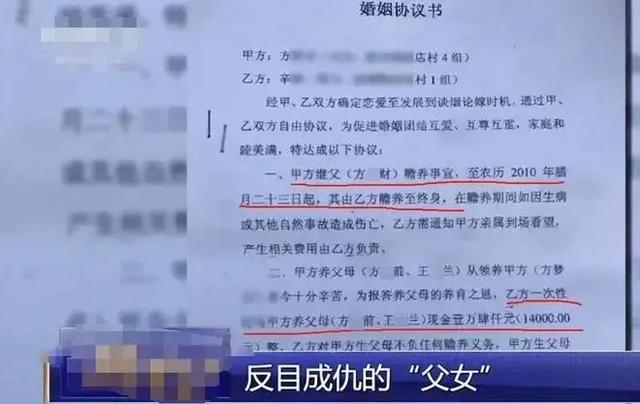

命运的第二次转折发生在2013年的婚礼现场。当方梦真签下"接养父同住"的协议时,方家人以为苦尽甘来。却不知远嫁广西的养女早已备好双刃剑——三万元"养老钱"被夫家秘密转移,共同生活的承诺变成三个月就爆发的家庭战争。监控显示,被遣返的方崇财在火车站攥着女儿小时候的照片,对着售票窗口反复念叨:"我要买去梦真家的票。"

法庭判决书落下的那一刻,方崇财用袖口反复擦拭着"收养关系无效"的字样,仿佛多擦几次就能让墨水褪色。而方梦真交付16万元赔偿金时的果决,像把淬毒的匕首,将二十四载春秋割裂成法律文书上的冰冷数字。

这场伦理悲剧最刺痛人心的,不是法院判决书上严谨的法条援引,而是人性在利益面前的集体溃败。我们目睹了一个被时代洪流裹挟的弱女子,如何将"原生家庭创伤"炼化成刺向恩亲的利刃;更见证了整个社会系统对特殊群体关怀的致命缺失。

方梦真在法庭上的控诉何其讽刺——她指责养父"未尽父亲责任",却选择性遗忘是谁在寒冬深夜背她求医,是谁省下半年的荤菜钱给她买书包。这种将生存焦虑转化为道德攻击的行为,本质上是对自身无能的暴力宣泄。当她将24年的养育之恩折算成16万元时,不仅背叛了血脉相连的亲情,更践踏了整个社会的道德基准线。

但将全部罪责推给养女显然有失公允。当方崇财在1993年抱起弃婴时,整个社会支持系统是缺席的。没有民政部门的指导,没有法律援助的介入,有的只是"民间过继"的陈旧陋习。这种制度性漠视,为今日的悲剧埋下了伏笔。试问若有完善的特殊群体收养评估机制,怎会允许智力障碍者独自承担养育责任?

更值得深思的是舆论场的集体沉默。在方梦真决绝离家的十年间,村委会不曾调解,学校不曾家访,乡邻的闲言碎语反倒成了压垮少女的最后一根稻草。我们习惯用"清官难断家务事"推诿责任,却未曾意识到,每个公民都是社会伦理的守护者。

这起案件终将成为司法文书中的普通案例,但它撕开的道德创口将持续渗血。当法律以严谨的逻辑解构亲情,我们更需要重建人性的温度。方崇财颤抖着保存了二十四年的户口本,不该只是法庭上的呈堂证供;方梦真银行账户转出的16万元,也买不回童年那个背着她看烟花的傻父亲。

在老龄化与少子化并行的当下,这个故事像面照妖镜,映照出传统家庭伦理的脆弱性。它警示我们:法治社会的构建不能止步于条文完善,更需要培育敬畏感恩的文化土壤。每个正在赡养父母的子女,每个见证过邻里纠纷的旁观者,都是道德天平上的砝码。

此刻,请将目光投向身边那些"不完美"的亲情。或许我们无法改变既定判决,但可以选择在下一个弃婴出现的雨夜,在下一对陷入困境的养父母门前,用更温暖的姿态托起人性的重量。毕竟,社会文明的刻度,从来不在法庭的宣判槌下,而在每个普通人对待弱者的眼神里。