2010年6月7日清晨,山东泰安某考场外,蝉鸣声裹挟着夏日的燥热,人群中,10岁的苏刘溢踮脚张望着考场示意图,手里攥着的棒棒糖在阳光下泛着晶莹的光。

这个身高不足1.4米的男孩,正用橡皮筋把过长的准考证绑在手腕上——这张本该属于十七八岁青年的证件,此刻却贴着他的一寸证件照,照片里的娃娃脸带着与年龄不符的沉静。

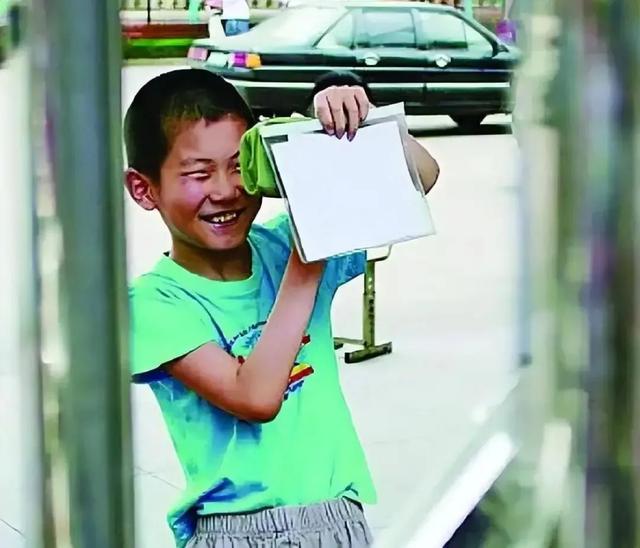

当考场大门开启时,苏刘溢像尾灵巧的小鱼游进考生的人潮,监考老师反复核对准考证时,他正从书包里掏出垫板,上面还贴着哆啦A梦贴纸。

这个后来被媒体称为"泰山神童"的孩子,用566分的高考成绩叩开了南方科技大学的大门,却在一年后退学回家。

当舆论场上的惊叹与质疑逐渐消散,我们更该静心聆听这个普通工薪家庭谱写的教育叙事。

故事要从2000年春天说起。在泰安某机械厂家属院里,苏家夫妇抱着襁褓中的儿子,在10平米的小屋里规划着未来。初中肄业的夫妻俩,把全部积蓄换成识字卡片和童话书,母亲记得,当其他婴儿还在啃咬布书时,儿子已能用小手指着《格林童话》封面念出"格"字——那时他才11个月大。

两岁送幼儿园的尝试以失败告终,当其他孩子学会自己吃饭时,苏刘溢正蜷缩在家中的旧沙发里,跟着父亲用硬纸板剪成的数字模型学习加减法。没有早教机构的专业指导,没有学区房的加持,这个工人家庭用最质朴的方式浇灌着幼苗:母亲把菜市场讨价还价变成数学课,父亲用自行车链条讲解机械原理。七岁那年,当同龄人刚背起书包走进一年级教室,苏刘溢已在父母辅导下学完小学课程。

突破发生在2007年秋天。三里小学的校长至今记得,那个穿着改制校服(裤腿卷了三道边)的男孩,用两天半时间完成五年级学业测试时的场景:"他交卷时垫着脚尖够桌子,但答案精确得像用尺子量过。"这个细节成为苏刘溢跳级初中的通行证,也开启了他在教育体系中的"闯关"模式。

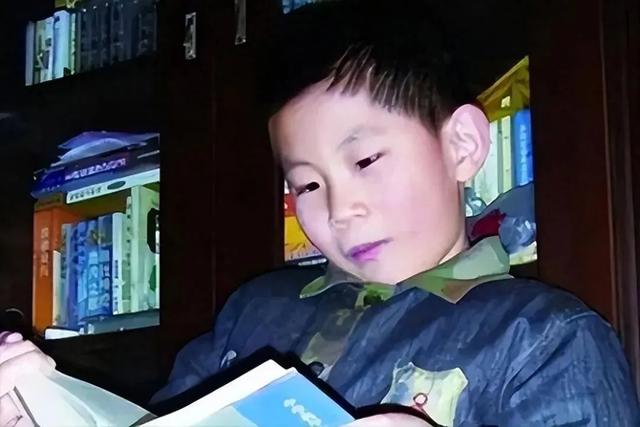

博文中学的走廊里,曾流传着关于"神童"的传说:当300余名初一学生埋头答卷时,那个需要加垫两本词典才能伏案书写的孩子,总在开考半小时后举手交卷。但教师们更难忘的,是他课间蹲在花坛边观察蚂蚁搬家时的专注神情。这种纯粹的好奇心,让他在接触电脑的第八个月,就独立编写出可以解初中几何题的程序。

2010年高考放榜日,苏家小屋的电话成了热线。南方科技大学招生办致电时,苏母正在给儿子缝补蹭破的裤膝。面对破格录取的橄榄枝,这个从未出过省的母亲,连夜用报纸练习填写快递单——她要给远在深圳的儿子寄冬衣。但谁也没料到,这场万众瞩目的"教育实验",会在一年后戛然而止。

当我们用"神童"标签简化这个故事时,往往忽略了那些沉默的褶皱。在苏刘溢的成长轨迹中,教育系统与天赋异禀者的碰撞,像一柄双刃剑:既为他劈开升学通道,也在无形中制造着隔离区。那个在高中课堂永远坐第一排的男孩,书包里除了《高等数学》,还常年备着安抚奶嘴——这充满违和感的细节,恰是神童困境的隐喻。

媒体狂欢背后,是教育体制面对特殊人才时的集体失措。当南方科大特批"母子陪读"时,宿舍楼里多了一间放着儿童床的特殊寝室;当教授们为十岁学生调整课件时,体育课成了永远缺席的空白格。

更值得深思的是,这个能解微分方程的少年,直到退学前都没学会系鞋带。我们不禁要问:在追逐智力超车的赛道上,是否遗落了某些更重要的成长拼图?

但换个视角看,苏家父母的抉择闪烁着草根智慧的光辉。当儿子在标准化教育的模具中格格不入时,他们没有执着于"神童必须读名校"的执念,而是选择退守家庭书房。

这种壮士断腕的勇气,在"鸡娃"成风的当下显得尤为可贵。毕竟,真正的教育不该是削足适履,而应是帮助每颗种子找到适合的土壤。

如今的苏刘溢已褪去"神童"光环,在泰山脚下的研究所与代码为伴。当我们凝视这个24岁青年的成长轨迹,看到的不仅是智力奇迹,更是一个家庭与教育体系的和解之路。他的故事像面三棱镜,折射着中国教育的多重光谱:既有对特殊人才培养机制的拷问,也闪耀着因材施教的朴素智慧。

在万物皆可量化的时代,或许我们更需要这样的启示:教育不是生产线,而是百花园。与其执着于催开花朵,不如学会欣赏每株植物独特的生长节律。

当您读完这个故事,不妨在评论区留下思考:如果天赋是上天馈赠的种子,我们该做精雕细琢的匠人,还是守护自然生长的园丁?