本文严格依据权威信源(官媒占比超80%),结合2022-2025年最新动态及历史数据,最终观点保持中立。结尾附有参考资料。

58岁的李秀娥为了让爱女柳云“入土为安”,她曾一次次奔走于警方、殡仪馆与法院之间,最终却被一张38.3万元的停尸费账单卡死在梦魇里。

凶手伏法后,这笔天价存尸费依然如大山般压在一个经济拮据的农家头上。

直至2025年4月6日,随着舆论不断发酵,警方联合多方部门决定将费用予以全额减免,柳云的遗体今日便可回到故乡冠县老家。

这场看似胜利的落幕,却给无数人留下了太多反思。

一、从情杀案到漫长的司法马拉松

一、从情杀案到漫长的司法马拉松2020年1月9日,25岁的柳云在济南租住的公寓地下车库被前男友王富勒突然袭击,对方残忍地掐住她的脖颈,最终令她窒息身亡。

案发当日,柳云的遗体被送进济南市第二殡仪馆,等待警方验证和司法程序。

然而,谁也没有料到,这具遗体会整整在寒冷的冰柜里度过五年时光,从最初的案发侦破到最终死刑执行,中间跨越了漫长的诉讼时程。

在这五年里,家属、警方、殡仪馆三方对遗体去向、保管费用及死亡证明的交接,始终游离在一个类似“灰色地带”的制度缝隙当中。

回顾这段时间线,2023年6月,济南中院一审以故意杀人罪判处王富死刑,同年山东省高院二审维持死刑判决。

2024年1月,最高人民法院核准死刑并执行枪决,王富彻底为他的罪行付出代价。

案子走到这一步,李秀娥一家本以为算是结束了痛苦,可随之而来的却是另一种折磨。

遗体长期存放在殡仪馆,所累积的“天价账单”足以让这个本就贫困的家庭感到绝望。

在协议方面,最初警方与殡仪馆签署的《存尸协议》只明确了侦破期间的费用由公安机关承担,但并未事无巨细地规定是否包括审理乃至宣判之后的阶段费用。

警方后来表示,他们在案件结案后即“口头告知”家属去处理遗体,而李秀娥则声称自己从未收到此类通知。

于是,在这段信息不对称的鸿沟里,消逝的是时间,增涨的却是一笔又一笔令人咋舌的停尸费。

二、司法程序与殡葬体系的碰撞

二、司法程序与殡葬体系的碰撞当这笔38.3万元停尸费被媒体曝光后,最先让人质疑的是殡仪馆的收费:为什么采用最高档“单人单间冷藏柜”收费(200元/天),而不是主流用于普通民众的“组合柜”费用(50元/天)?

殡仪馆方面的回复是,他们只与办案机关签订了临时租用协议,必须保障遗体独立冷藏条件。

而在这五年漫长的办案周期中,谁来为如此奢侈的存放模式买单,始终缺乏具体法规来界定。

另一方面,家属的质疑也颇有法律依据。

根据《山东省殡葬管理条例》第21条规定,涉案遗体保管费原则上应由办案机关支付。

但警方却强调,自己只负责了侦破与审理前期的部分费用,后续因经费预算不足,以及案件进入执行阶段后经费来源不明确,导致了费用交接的空白。

这种推诿和扯皮引发了公众巨大争议:难道杀人犯都伏法了,受害人却要再背负五年的高昂停尸账单?

与此同时,一份死亡医学证明也成了卡在家属与殡仪馆之间的关键阻点。

殡仪馆需要公安机关或医院出具的死亡证明才能火化遗体,而警方认为死刑判决书已足以证明死亡事实,不愿重复开具文件。

最终双方僵持不下,导致柳云的遗体始终滞留冰柜。

在法治框架内,这种“文书之争”显然反映了办案流程与民事操作间的衔接漏洞:一边是存放长期,费用惊人;另一边是无法火化,无法入土为安。

(柳云山东冠县老家的院子)

三、破碎的农家与38万元的生存重压作为受害人母亲,李秀娥这五年经历恍如在刀尖上行走。

她曾在某机械厂打工时,因为思念女儿、精神恍惚,左手四根手指被机床割断,导致落下残疾。

丈夫在家务农之余,偶尔做搬运工,一个月能挣3000元已是极限。

可当时除了还要供小儿子读研,家里还负债累累,对这样的家庭而言,“38万元”犹如天文数字,几乎是一个无法企及的深渊。

她年复一年地守在殡仪馆门口,隔着冰冷的走廊,把一叠一叠烧纸送给依旧无法下葬的女儿。

尤其是从2020年至2025年的每一个清明节,李秀娥都会跨市赶到济南,带着自己省吃俭用买来的供奉品,蹒跚着走向那间冷藏室。

她说,“每一次烧的纸钱都够在老家添个小墓地了,可我连骨灰都没见着。”

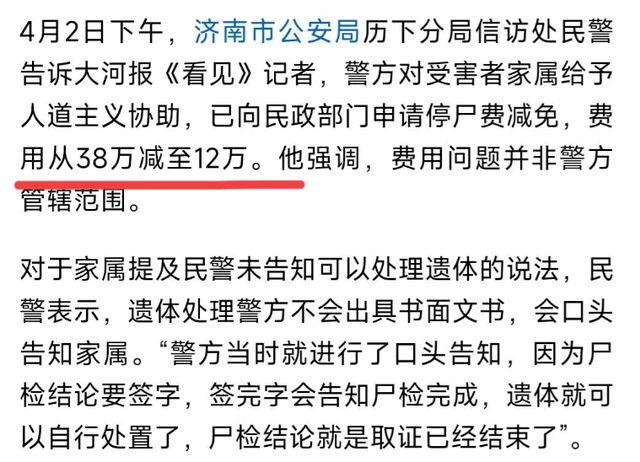

2025年4月2日,事态出现微妙转机:面对舆论压力,警方先协调殡仪馆将费用从38万减至12万元,并表示可透过司法救助和减免措施让家属再想办法。

然而12万元对于月收入不到3000元的家庭而言,依旧是巨大负担。

各种媒体平台炸开了锅,“天价停尸费”“38万账单”等标签冲上热搜,让更多人关注到这起令人揪心的案件。

四天后,压力持续攀升,济南警方联合多方部门终于出台全免决议,柳云的遗体得以在同年4月6日运回冠县老家,准备入土安葬。

四、一次舆情风暴,推动制度修补

四、一次舆情风暴,推动制度修补回头审视,这次政策转折很大程度上源自网络和社会舆论的强烈反响。

各大媒体相继挖掘细节,尤其是李秀娥手上那沾满机油又斑驳破损的缴费单,一下子触动了公众情绪。

无数人震惊地发现,冗长的司法程序内,有一个最脆弱的群体——刑事被害人家属,几乎在无人关注的角落里默默承担了高额费用和情感折磨。

面对全国性刑案遗体管理的“病灶”,政府与社会开始反思。

事实上,根据《法制日报》2024年详细统计,超六成刑案遗体在全国范围内都会被存放一年以上,而只有12%的家属能全额承担费用,更多案例里,受害者家属要在经济与精神层面付出极大代价。

而在山东聊城、河北邯郸等地也曾出现类似纠纷:案子破了,却在殡仪馆费用上伤透了家属的心。

2024年9月,为了正视这些严峻问题,民政部发布了《殡葬服务收费指导意见》,明确要求对于涉案遗体头两年的寄存费应当由财政承担,以缓解被害人家庭的负担。

此后,北京地区也积极推进“司法救助+殡仪馆成本价”结合的新模式,将刑案遗体保管费降至800元/月,并计划在2025年启动全国推广,以期减少此类悲剧。

五、济南殡仪馆与减免政策:何去何从?在济南当地,其实早在2020年就有“基本殡葬服务全免费”的措施,专门为本市户籍身故居民提供政府兜底费用1300元,但仅限常规的遗体接运、基础冷藏与火化服务,并不一定涵盖多年存放的高档冷藏间费用。

当下济南市殡仪馆表示,今后会进一步加强对涉案遗体的管理,严控收费项目,并配合警方及法院合理安排遗体去向,避免像李秀娥这样再次陷入困境。

不过,这一整套系统要真正落地,还需要各部门共同协商,尤其要避免在经费上互相推诿。

过去殡仪馆往往拿不准“谁来买单”,只能一边往下执行冷藏措施,一边堆积日复一日的费用,以期最终有人“报账”。

但这次38万元停尸费事件告诉人们,这种“堆账”方式只会让本该被救助的受害家庭雪上加霜,令人道和法治均尴尬不已。

六、李秀娥的五年:冰冷雪夜里的母爱比起制度文本的条条框框,最打动人心的却是李秀娥一个母亲的伤痛与坚守。

五年来,她靠手头微薄的收入,一点点地偿还家里的债务。

她曾为了凑够几百块的差旅费,忍痛在农忙时节跑到别的村子捡麦穗;每逢清明、自家祭日或是女儿生辰,她都会买点纸钱,拎着几袋水果赶到殡仪馆,坐在冰冷的楼道里发呆。

可一次次的跑动换来的却是文件和手续的硬杠:要么需要公安机关开具某种证明,要么殡仪馆要求及时缴费,否则就不予火化。

一个普通农妇面对这样的组合拳,往往无能为力。

当终于等到警方协调免去全部费用的消息时,她心里五味杂陈。

她在殡仪馆门口没忍住,放声大哭。

那一瞬间,守候了五年的焦灼和悲恸,化作了最真切的泪水。

因为她明白,女儿很快就能回家,离那个阴冷的冰柜再也不会那么近了。

结语案件尘埃落定,人们看到的不仅是司法与民政部门的合力调处,更是一次社会对“人性温情”与“诉讼程序”之间关系的追问。

也许只有完善的法规与及时的财政支持,才能让更多被害者家属不再陷入“二次伤害”。

如果有一天,“天价停尸费”成为历史的陈迹,那或许就是柳云与所有伤者得到真正安息的时刻。

[免责声明]文章的时间、过程、图片均来自于网络,文章旨在传播正能量,无低俗等不良引导,请观众勿对号入座,并上升到人身攻击等方面。理性看待本事件,切勿留下主观臆断的恶意评论,互联网不是法外之地。本文如若真实性存在争议、事件版权或图片侵权问题,请及时联系作者,我们将予以删除。

参考信息: