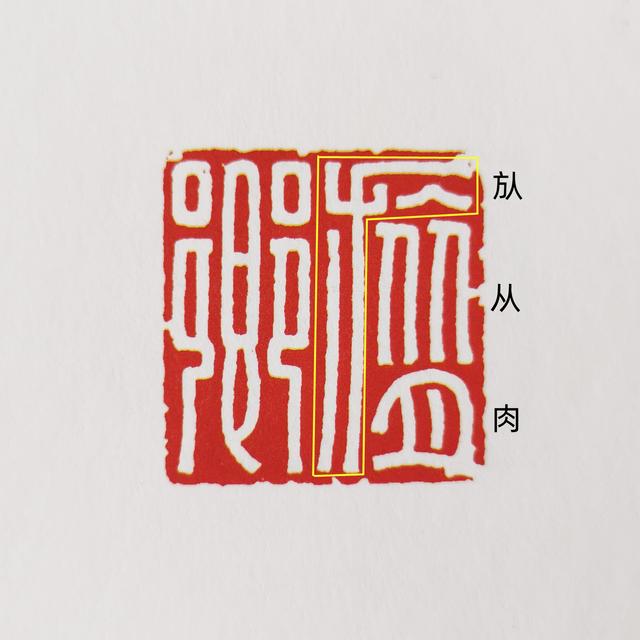

汉玉印“膂乡”

汉玉印“膂乡”

“膂乡”是一方汉玉印。材质为白玉。覆斗纽。

一、字法1.“膂”(lǚ)字

《说文解字·段注本》:“膂,篆文吕。从肉旅声。”

《玉篇》:“膂,古與呂同。”

《书·君牙》:“今命爾予翼,作肱股心膂”。

“旅”的左上部是“㫃”(yǎn 旗游,象形),右下部是“从”(两个人),表示旗帜下人数众多,用作“师旅”之“旅”。

旅

“膂”字分解

“肉”和“月”的写法经常是一样的,很难区分。有的文字中把“肉”中间的部分写成褶皱状,例如下图中的“腐”字。

陈茗屋“腐儒陈腐”

在“膂乡”中,“肉”的写法和正常的“月”几乎一样。

注意:“肉”字右下角的笔画出头,我认为只是一个残破。

理由有三:

①“肉”是一个象形字,从构字理据上来说,它的右下角出头没有道理。

②其他碑帖中均未见此字形。

③汉印的基本规则是界格清晰。即使要与边线相连,以此来产生一定的视觉效果,也应该是边线往里收,而不是字的笔画往外伸展。

2.“乡”字

在古代,“(鄉)乡”和“饗、響、嚮、卿”都是一个写法,像两个人面对面跪坐着吃食物。

二、章法

二、章法12条竖线均分空间,红白均匀。

在一些玉印的经典印例中,往往都可以找到“12竖线”的应用,此印就是典型的代表。

三、结构

三、结构1.“膂”字里面的“方”最上面的“横”延伸到右边,左边的“竖”拉得很长,变上下结构为半包围结构,构思巧妙。

2.“膂”字里面的“肉”笔画弯曲;“乡”字中下部的笔画也是弧线。没有完全方折化处理,也是汉玉印的一个特点,在方正之中显得灵动。

3.注意“乡”字的最下面两个竖笔的位置,不在最外侧,而是略靠近中间,这样,可以使得其周围的留红更均匀。

四、线条

四、线条线条干净挺拔,极具质感。

五、端点端点的方切形态很明显,平起平收。

有的端点外溢,就好像竹子的竹节一样,能增强力量感。在汉玉印“桓启”中也有这种端点形态。

六、残破

六、残破此印保存得很完整,只有边缘处有一些不规则的残破,左边线的中间和右边线的上、中、下位置有一些残破连接到了笔画上。

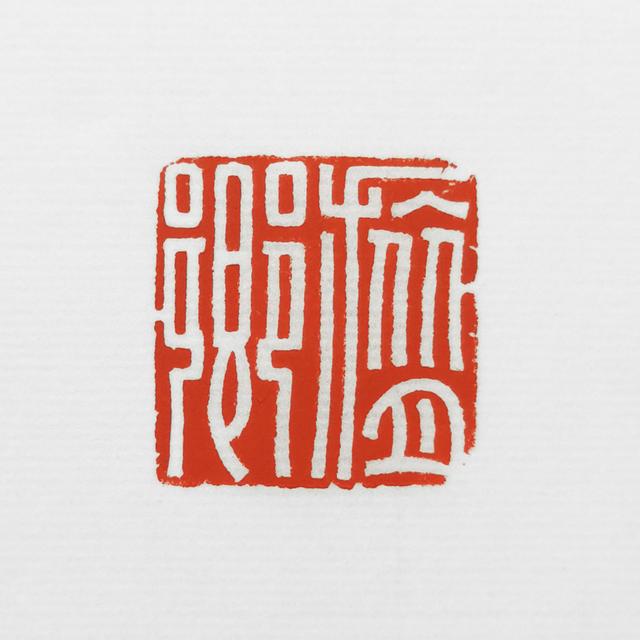

最后,展示一下我刻的“膂乡”:

我刻的“膂乡”

作者:董志国