《赤壁赋》与《后赤壁赋》是北宋文学家苏轼(号东坡居士)创作的两篇经典文赋,合称“赤壁二赋”。两篇作品均写于苏轼被贬黄州(今湖北黄冈)期间,借赤壁山水抒怀,展现了他旷达超脱的人生态度和深邃的哲学思考,是中国古代文学史上的不朽名篇。两赋将赋体散文推向新高度,语言骈散结合,意境深远,被誉为“千古绝调”。

赤壁赋

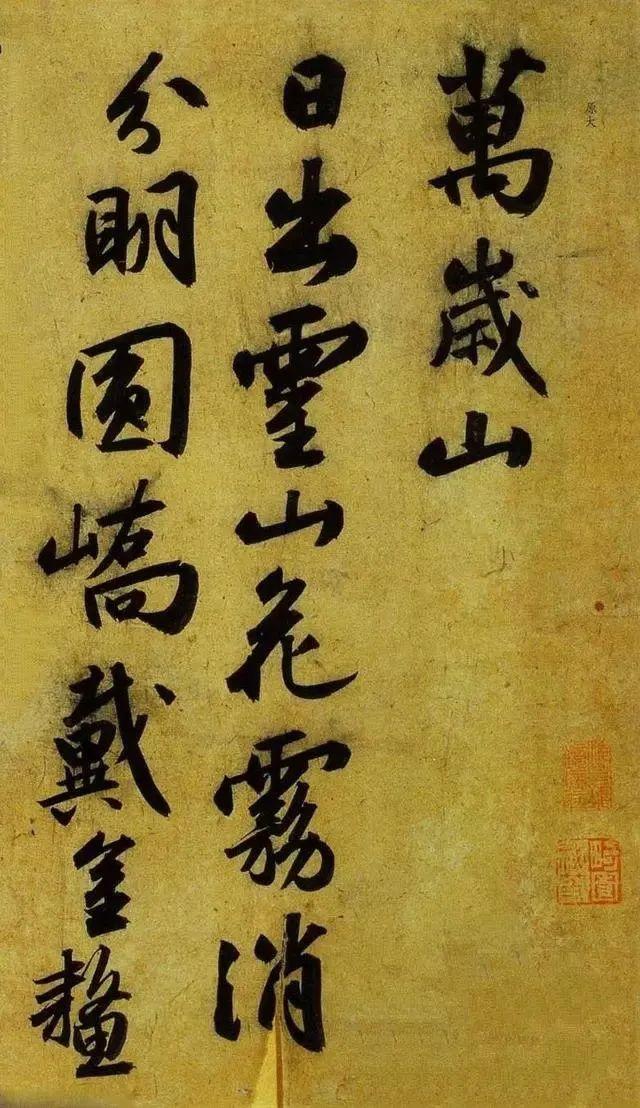

【原文】壬戌之秋,七月既望,苏子与客泛舟游于赤壁之下。清风徐来,水波不兴。举酒属客,诵明月之诗,歌窈窕之章。少焉,月出于东山之上,徘徊于斗牛之间。白露横江,水光接天。纵一苇之所如,凌万顷之茫然。浩浩乎如冯虚御风,而不知其所止;飘飘乎如遗世独立,羽化而登仙。

【译文】壬戌年(宋神宗元丰五年)的秋天,七月十六日,我与友人乘船漫游于赤壁之下。清风缓缓拂过,江面波澜不惊。我举起酒杯邀客共饮,吟诵《诗经》中咏月的诗篇,歌唱那窈窕的篇章。片刻后,明月从东山升起,徘徊在北斗与牵牛星之间。白露弥漫江面,水光与天相接。任凭一叶小舟随波飘荡,浮游于苍茫万顷的江心。浩荡无垠,仿佛乘风凌空,不知飘向何方;轻盈飘然,如同超脱尘世,羽化登临仙境。

【解读】此段以时间、地点开篇,勾勒出秋夜赤壁的空灵画卷,通过“清风”“明月”“白露”等意象渲染澄澈悠远的意境。苏轼借“纵一苇”“凌万顷”的逍遥姿态,隐喻挣脱现实束缚、追求精神自由的渴望,而“冯虚御风”“羽化登仙”的奇幻感,既流露超然物外的豁达,也为后文主客关于人生哲理的思辨埋下伏笔,展现了他身处逆境时对自然与生命的诗意领悟。

【原文】于是饮酒乐甚,扣舷而歌之。歌曰:“桂棹兮兰桨,击空明兮溯流光。渺渺兮予怀,望美人兮天一方。”客有吹洞箫者,倚歌而和之。其声呜呜然,如怨如慕,如泣如诉;余音袅袅,不绝如缕。舞幽壑之潜蛟,泣孤舟之嫠妇。

【译文】酒兴正酣时,我敲击船边放声高歌,唱道:“桂木为棹,兰木作桨,划破澄澈的江水,逆流追逐浮动的月光。思绪邈远苍茫,心中遥望的‘美人’却远在天边。”客人中有人吹起洞箫,依着歌声应和。箫声低沉呜咽,似哀怨又似倾慕,如哭泣又如低诉;余音悠长缭绕,似断未断的丝缕。这悲音令深壑中的潜蛟翻舞,使孤舟上的寡妇落泪。

【解读】此段由“乐”转“悲”,以歌声的旷远(“溯流光”“望美人”暗喻理想难及)与箫声的悲戚(“如怨如慕”“泣孤舟”)形成张力,暗示苏轼内心抱负与现实困境的冲突。箫声的感染力(“舞潜蛟”“泣嫠妇”)既烘托出哀婉氛围,也为后文主客关于人生虚无的论辩蓄势,揭示出超脱表象下深藏的生命悲慨。

【原文】苏子愀然,正襟危坐而问客曰:“何为其然也?”客曰:“‘月明星稀,乌鹊南飞’,此非曹孟德之诗乎?西望夏口,东望武昌,山川相缪,郁乎苍苍,此非孟德之困于周郎者乎?方其破荆州,下江陵,顺流而东也,舳舻千里,旌旗蔽空,酾酒临江,横槊赋诗,固一世之雄也,而今安在哉?况吾与子渔樵于江渚之上,侣鱼虾而友麋鹿,驾一叶之扁舟,举匏樽以相属。寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟。哀吾生之须臾,羡长江之无穷。挟飞仙以遨游,抱明月而长终。知不可乎骤得,托遗响于悲风。”

【译文】我神色肃然,整理衣襟端坐问道:“箫声为何如此悲凉?”客人答道:“‘月明星稀,乌鹊南飞’,这不是曹操的诗句吗?西望夏口,东望武昌,山川环绕,草木苍苍,这不正是曹操被周瑜围困的赤壁吗?当年他攻破荆州,夺取江陵,顺江东下时,战船千里相连,旌旗遮蔽长空,临江斟酒,横槊赋诗,本是一代枭雄,如今又在何处?何况你我不过是江边捕鱼砍柴之人,与鱼虾麋鹿为伴,驾一叶小舟,举粗陋酒杯对饮。生命如蜉蝣寄于天地,渺小如沧海一粟。哀叹人生短暂,羡慕长江永恒。幻想携飞仙遨游,与明月长存,却知这终不可得,只能将悲叹寄托于萧瑟秋风。”

【解读】此段借客人之口,以曹操的盛衰对照凡人的渺小,点明“人生短暂”与“宇宙永恒”的尖锐矛盾。“寄蜉蝣”“渺沧海”的比喻强化生命虚无感,“挟飞仙”“抱明月”的浪漫幻想更反衬现实无力,揭示出传统文人面对时间与命运时的典型悲慨,为下文苏轼以“变与不变”的辩证消解悲情奠定思辨基础。

【原文】苏子曰:“客亦知夫水与月乎?逝者如斯,而未尝往也;盈虚者如彼,而卒莫消长也。盖将自其变者而观之,则天地曾不能以一瞬;自其不变者而观之,则物与我皆无尽也,而又何羡乎!且夫天地之间,物各有主,苟非吾之所有,虽一毫而莫取。惟江上之清风,与山间之明月,耳得之而为声,目遇之而成色,取之无禁,用之不竭。是造物者之无尽藏也,而吾与子之所共适。”

【译文】我说:“你可明白这流水与明月的道理?江水奔流不息,却未曾真正消逝;月亮圆缺交替,终究没有增减。若从变化的角度看,天地万物瞬息万变;但若从不变的角度看,万物与人类皆永恒无尽,又何必羡慕长江的无穷?何况天地之间,万物各有归属,非我所有者,分毫莫强求。唯有江上清风与山间明月,耳闻成声,目遇成色,取之不尽,用之不竭。这是造物主赐予的无尽宝藏,可供你我共享。”

【解读】苏轼以水月为喻,提出“变与不变”的辩证观:若接纳变化为自然常态(水逝月盈),则万物与生命皆在永恒流动中“无尽”。他进一步以“清风明月”象征超越物欲羁绊的精神自由,主张以豁达之心享受当下自然之美,在“共适”中实现天人合一。此段既消解了客人的悲观,也展现了苏轼融合儒释道的生命智慧——于无常中见永恒,在局限中寻无限。

【原文】客喜而笑,洗盏更酌。肴核既尽,杯盘狼籍。相与枕藉乎舟中,不知东方之既白。

【译文】客人闻言转悲为喜,笑着洗净酒杯再斟酒畅饮。菜肴果品一扫而空,杯盘散乱堆积。众人相互枕靠酣眠于舟中,浑然不觉东方天色已白。

【解读】此段以“醉卧忘时”的洒脱场景收束全篇,主客从思辨回归现实,借酒尽兴、陶然忘机,暗喻超脱生死执念后与自然相融的至乐。“不知东方既白”呼应开篇月夜,在时间循环中定格永恒瞬间,以物我两忘的逍遥姿态,将哲理思辨化为生命实践,最终抵达天人合一的圆融境界。

后赤壁赋

【原文】是岁十月之望,步自雪堂,将归于临皋。二客从予过黄泥之坂。霜露既降,木叶尽脱, 人影在地,仰见明月,顾而乐之,行歌相答。

【译文】这一年十月十五日,我从雪堂出发,准备返回临皋亭。两位友人随我同行,途经黄泥坂。此时霜露已降,树叶尽数凋零,人影清晰映在地上,抬头可见一轮明月,众人环顾四周,心怀欢愉,边走边吟诗唱和。

【解读】此段点明《后赤壁赋》的时令(深冬)与场景(夜行归途),以“霜露”“木叶尽脱”勾勒萧瑟清寂的冬夜图景,与《前赤壁赋》的秋夜泛舟形成季节与氛围的对照。“人影在地,仰见明月”的虚实相映,暗含苏轼对生命存在与天地永恒的凝视,而“行歌相答”的闲适表象下,已悄然为后文“攀危岩”“逢孤鹤”的幽邃探险与“梦道士”的超现实幻境埋下伏笔,暗示其心境从逍遥向孤寂的微妙转向。

【原文】已而叹曰:“有客无酒,有酒无肴,月白风清,如此良夜何!”客曰:“今者薄暮,举网得鱼,巨口细鳞,状如松江之鲈。顾安所得酒乎?”归而谋诸妇。妇曰:“我有斗酒,藏之久矣,以待子不时之需。”

【译文】俄而我叹息道:“有客同游却无酒,有酒时又缺佳肴,月色皎洁,清风徐徐,如何不辜负这良夜?”客人答道:“今日傍晚,我撒网捕得一条鱼,大嘴细鳞,形似松江鲈鱼。只是何处能寻到酒?”归家后与妻子商议,妻子说:“我藏有一斗酒,正是为了你不时之需。”

【解读】此段以“求酒”串联叙事,展现苏轼与友人的随性洒脱与妻子默契的温情。“有客无酒”的感叹与“藏酒待需”的呼应,既显文人雅士对“天时、人事、风物”缺一不可的极致追求,亦暗喻苏轼贬谪中仍葆有的生活意趣——于窘境觅得诗意,化平凡为超然,为后文“携酒复游”的奇幻夜探埋下伏笔,同时以家常对话冲淡冬夜萧瑟,平添人间烟火气。

【原文】于是携酒与鱼,复游于赤壁之下。江流有声,断岸千尺;山高月小,水落石出。曾日月之几何,而江山不可复识矣。予乃摄衣而上,履崄岩,披蒙茸,踞虎豹,登虬龙,攀栖鹘之危巢,俯冯夷之幽宫。盖二客不能从焉。划然长啸,草木震动,山鸣谷应,风起水涌。予亦悄然而悲,肃然而恐,凛乎其不可留也。反而登舟,放乎中流,听其所止而休焉。

【译文】于是带上酒与鱼,再次泛舟于赤壁之下。江水奔流有声,江岸峭壁陡立千尺;山势高峻衬得月影渺小,水位低落礁石显露。才隔数月,眼前江山竟已难辨旧貌。我撩起衣襟登岸,踏过险岩,拨开丛生的杂草,蹲踞于虎豹般的怪石上,攀附如虬龙盘曲的古木,登上鹘鸟栖息的危巢,俯瞰水神冯夷的幽深宫殿。两位客人无法跟随至此。我猛然一声长啸,草木为之震颤,山谷回响共鸣,狂风骤起,江涛翻涌。我忽感孤寂悲凉,肃然生出恐惧,寒意凛冽不可久留。返身登舟,任船漂流江心,随波停歇。

【解读】此段以险峻冬景(“断岸千尺”“水落石出”)与前赋秋夜的空阔形成强烈反差,暗喻苏轼心境从超然转向孤寂。“独攀危岩”的探险与“长啸惊谷”的狂放,既是对现实压抑的宣泄,亦是对生命极限的叩问;而“悄然而悲”“凛不可留”的退却,则暴露其精神困境中难以弥合的冲突,最终“放舟中流”的随性姿态,既呼应前赋的豁达,又为后文“孤鹤入梦”的玄思预埋伏笔,折射出苏轼在出世与入世间的复杂徘徊。

【原文】时夜将半,四顾寂寥。适有孤鹤,横江东来。翅如车轮,玄裳缟衣,戛然长鸣,掠予舟而西也。

【译文】时近夜半,环顾四方一片寂寥。恰有孤鹤横越江面自东飞来,双翅如车轮般舒展,身披黑白羽衣,戛然一声长鸣,掠过我们的小舟向西飞去。

【解读】此段以孤鹤意象为核心,其“玄裳缟衣”(黑白分明)的仙姿与“戛然长鸣”的凛冽,既象征超脱尘世的高洁自由,亦暗含道家“冲虚化境”的玄思。鹤掠舟西去的倏忽身影,如惊鸿照影,将前文“登山长啸”的孤绝推向空幻之境,为后文“梦鹤化道士”的奇幻叙事注入神秘隐喻——鹤既是苏轼精神苦闷的投射,亦是其渴望羽化登仙的化身,在“寂寥”夜空中划出一道转瞬即逝的理想微光。

【原文】须臾客去,予亦就睡。梦一道士,羽衣蹁跹,过临皋之下,揖予而言曰:“赤壁之游乐乎?”问其姓名,俯而不答。“呜呼!噫嘻!我知之矣。畴昔之夜,飞鸣而过我者,非子也邪?”道士顾笑,予亦惊寤。开户视之,不见其处。

【译文】片刻后客人离去,我也入睡。梦中见一道士,身着羽衣轻盈飘然,路过临皋亭下,向我拱手问道:“赤壁之游可尽兴?”我问其姓名,他低头不答。“啊!莫非昨夜长鸣飞过我舟的孤鹤,便是你吗?”道士回头一笑,我猛然惊醒。推门望去,唯见夜色苍茫,不见其踪影。

【解读】此段以“梦鹤化道士”的奇幻情节收尾,借道士“笑而不答”的缥缈姿态,将前文孤鹤的象征推向“庄周梦蝶”式的物我互化之境,暗喻苏轼对超然世外的仙道理想的追慕与困惑。结尾“开户不见”的怅惘留白,既呼应前赋“东方既白”的豁达,又以虚实相生的手法揭示理想与现实的永恒裂隙——羽化登仙终是幻梦,唯余“江风山月”的孤寂真实可依,折射出苏轼贬谪后期“求超脱而终难离尘寰”的复杂心境。