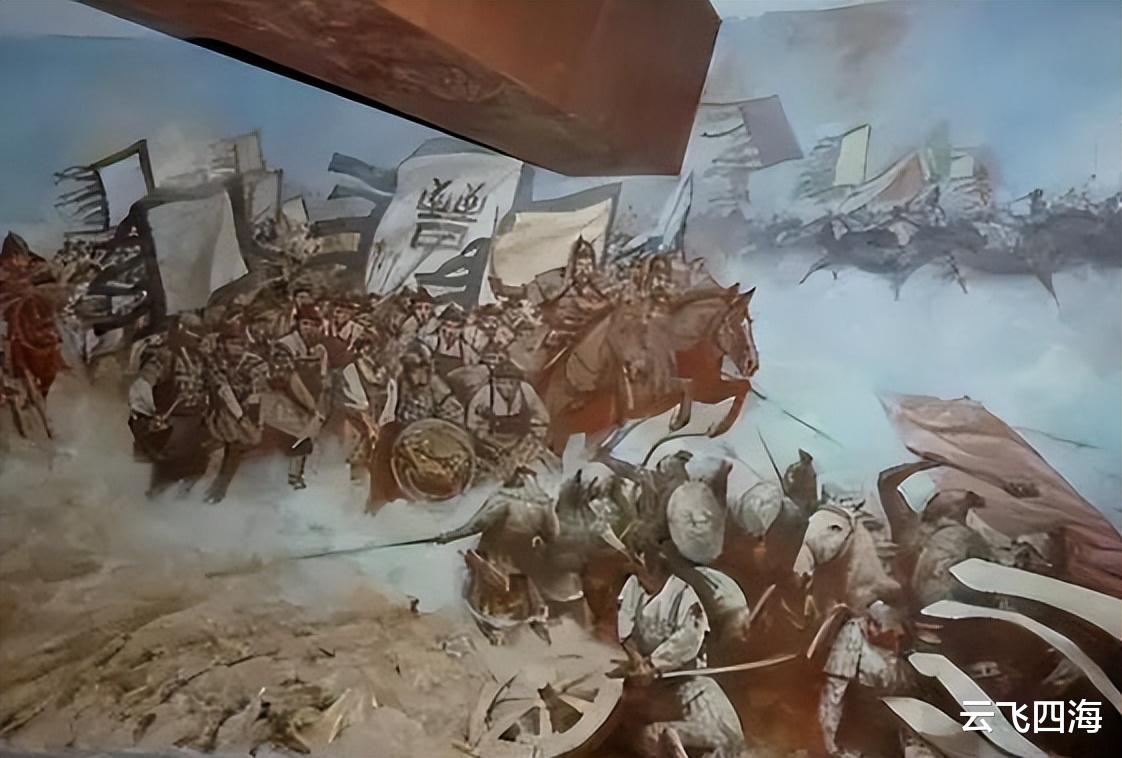

“揭竿而起”这个成语出自西汉贾谊的《过秦论》,讲的是陈胜、吴广领导的农民起义时,人们将“斩木为兵,揭竿为旗”,后来简化成“揭竿而起”,逐渐演变成了农民高举义旗、起义反抗的代名词。

中国古代有影响的农民起义的旗帜下云集了少则几千人,多则几十万人甚至上百万人。那么,这些“揭竿”的到底是什么人呢?

现在,有人提出农民起义的领袖并非都是农民,有的领导成员本身就是起义该“专政”的对象。以妇孺皆知的水泊梁山为例,其主要领导成员如晁盖、宋江、柴进、卢俊义、吴用等,或是“员外”,或是官衙书吏,或是贵族遗少,或是秀才学人。在梁山泊众头领中,80%以上不是农民,而是地主、军官、商人、官吏甚至僧道。不过,从占起义军主体地位的小喽啰们来看,他们的身份应当还是属于农民。至于说梁山泊的领导人,晁盖、宋江、卢俊义、公孙胜出身都是地主,以此来否定梁山泊队伍是农民起义的性质,难免有点以偏概全。

在封建帝国中,农业作为大多数人所从事的一种职业,是唯一没有职业准入要求的行业,无须任何资质,体现了社会对农业职业技能具有自由裁量权的尊重。由此,也带来对农民身份界别的模糊性,具体到某一个人身上,常常是农民与非农民相互交织、叠加。

判断历史上那些形式多样的起义及其队伍的性质,不能单一地以其领导人的家庭出身或从事过什么职业为标准,而是要看他们举的是什么旗,走的是什么路,还要看队伍的主体是什么样的身份。

但凡那些在当时或者让后人叫得响的农民起义,其参与者主要有这样几类人员:

举事之初,主要参与者是有组织的贫苦农民。农民,这个古老而松散的庞大社会群体,在中华大地上已存续了两千余年。同时,中国农民是世界上最为本分也最没有激情的一个群体,不会因人权、法权等涉及人性、尊严等问题向政府讨还公道,他们就是在“上吊差根绳”的情况下,也不会去与政府单打独斗的。分散状态下的农民是不会自发揭竿而起的,因为“枪打出头鸟”、“法不责众”的心理一直在他们心头盘旋。只有实在活不下去,并且碰上一个杰出的领导者和组织者时,才会闭上眼睛横下一条心,赤膊上阵,挺身走险去反抗政府。此时,农民的暴力才会集中起来,才会汇合成威胁统治地位的武装集团,发起冲击政府统治秩序的农民大起义。

大泽乡的烽火之所以能够瞬间燃烧起来,很重要的一个原因,就是这900多名来自农民的戍卒是在成建制地生活与行动。如果他们各自带着“介绍信”单个或三五成群地赴渔阳去报到,那么陈胜、吴广再怎么去装神弄鬼,恐怕也是很难将他们发动得起来的。东汉末年的黄巾起义,张角之前利用“太平道”对贫苦农民进行了大量的宣传和组织工作,按照《后汉书·皇甫高传》的说法:“十余年间,众徒数十万,连接郡国,自青、徐、幽、冀、荆、扬、充、豫八州之人,莫不毕应。”元末的红巾军起义领袖韩山童从其祖父起,就利用白莲教进行了宣传组织工作,起义时又利用15万已经过上集体生活的修治黄河的民夫作为起义的天赐良机。

即便农民没有成建制地过上集体生活,但有一个让他们走到一起“揭竿”起来的先决条件,那就是他们的“饿”。这时,与其说他们是农民,还不如准确地说是饥民。失去了生活来源,要么等死,要么揭竿而起。饿死是死,造反也是死,要在这两者间作出选择,他们当时头脑里可能会产生条件反射般的反应:与其做“饿死鬼”,还不如做“饱死鬼”,运气好的话,说不定还能封妻荫子,留名千古,于是,开始用暴力从官府和富户手中夺取食物了。《后汉书·刘玄传》载:“王莽末,南方饥馑,人庶群入野泽,掘凫芘而食亡。”数十万饥民自觉地加入了樊崇发动的起义,新市人王匡附近饥民也大量加入,从而发展成为有百万饥民的绿林、赤眉起义队伍。

中国自古有“当兵吃粮”的风气。他们不知道“为谁当兵”,只懂得当兵就可以有饱饭吃的简单道理。《全唐五代词》卷七《敦煌词》中有云:“十四十五上战场,手执长枪,低头泪落悔吃粮。”十四五岁就到了边疆当兵,手执长枪东战西杀,虽然有了饭吃,可是想到背井离乡,生死未卜,不免低头落下了眼泪。

同样是贫苦的农民,在王朝即将崩盘之际,对起义这档事儿表现出了不同的行为取向。秦朝末年,东部地区起义风起云涌,声势浩大,作为秦朝老窝的关中地区没有丝毫响应,如一潭死水,不仅关中地主死心塌地效忠秦王朝,就是关中农民亦与关东农民起义军敌对,积极参与镇压行动。为什么呢?当年天子脚下的农民跟着现在朝廷里的大官们打败过六国,取得了辉煌的成就,从内心有一种优越感,自视高人一等,骨子里小看关东,因而保持铁板一块,忠诚地支持秦王朝。现在天下大乱,秦朝老窝里的农民又在“急耕战之赏”的秦制激励之下,得到功赏之补偿,愿为秦王朝效力。章邯所率的20万秦军基本是这些子弟。《史记.项羽本纪》记载,项羽在巨鹿战役胜利后,对这些秦朝老窝里的“一根筋”的农民的愤恨一下子爆发了起来,当即下令在新安城南坑杀这20万已经放下武器的秦军降卒,上演了一幕带有复仇色彩的“以暴易暴”的悲剧。

哗变和退役士兵也是古代中国农民起义队伍的重要参与者。本来,军队是君王的根,历来是站在农民起义的对立面的,但是在历史进程中的各个时期,四处充满着各种社会矛盾和斗争。其中,既有农民与地主的矛盾和斗争,也有地主与贵族、地主与国家、皇帝与大臣、皇帝与豪强地主,甚至皇室成员内部、军队内部、皇室与军队等体制内的错综复杂的关系、矛盾和斗争。哗变的士兵参加或发动起义,就是这些矛盾在特定条件下的具体反映。

北魏孝昌二年(公元526年),北魏怀朔镇将葛荣和镇兵鲜于修礼聚众举行反抗北魏统治的起义,就是这种情况。那年一月份,鲜于修礼率领六镇“降户”在定州左城(今河北唐县西北)发动起义后,队伍很快发展至10万人。到了九月份,葛荣带领起义军北趋瀛州(今河北河间),在白牛逻(今河北蠡县境)袭杀北魏章武王元融,自称天子,号为齐国,年号广安。后来,攻陷股州(今河北隆尧东),杀刺史崔楷,进围冀州(今河北冀县)。

北魏孝昌元年(公元525年),北魏柔玄镇(今内蒙古兴和西北)人杜洛周聚众反对北魏统治的起义,也是这种情况。那年八月,北魏柔玄镇人杜洛周于上谷(今河北怀来)聚众起义,改年号真王。第二年正月,北魏驻扎安州(今河北隆化)的官军约2万人叛魏,响应杜洛周,加入起义军。

唐朝咸通九年(公元868年)七月至次年十月,桂州(今广西桂林)戍兵发动了反唐起义。咸通四年(公元863年)南诏北犯唐边时,徐州节度使孟球奉命招募兵士2000人,其中800人到桂州戍防,事前说好了服役3年可解甲回乡。可是已经过了6年,戍兵要求退伍的愿望越来越强烈,而徐泗地区的观察使崔彦曾不仅耍赖,而且编造了这样的理由:“军帑空虚,发兵所费颇多,请更留戍卒一年。”这明摆着,要他们继续超期服役。那时,都虞侯许佶与军校赵可立、张行实、姚周等人不干了,首先杀死了都将王仲甫,推举粮料判官庞勋为主,大规模的起义由此爆发了。

除了上述这些现役军人哗变起义外,还有许多退役军人也是参加起义的积极分子。

最为典型的是被曾国藩裁下的那些湘军了。当年,他们跟着主帅攻克天京(现在的南京),可谓是功不可没,本想事后弄个什么官当当的,没想到这个老家伙为讨老佛爷之好,随之进行了大规模的裁军。由于切身之利没有得到尊重和实现,被遣湘军心怀不满和愤怒的情绪,随后便掀起了大规模的反抗浪潮,有的直接参加了农民起义。同治四年(公元1865年)三月,有人在武昌附近的金口歃血结盟,由黄矮子、欧阳辉领导,攻入咸宁县,经江西、湖南,入广东,在兴宁投奔了太平军。还有一些湘军士兵很快托身于哥老会。对此,当时就有人作出如下评说:“江湖落魄,年复一年,糊口无资,栖身无地,其流而为匪者,情也,亦势也。”湘军退役士兵从原先的镇压农民起义的马前卒,变成当时社会上反清起义的一个重要力量来源。湘军宿将,后任两江总督、两广总督并兼南洋通商大臣的刘坤一曾悲叹:“前则为国剿贼,今竟自陷于贼,将来为人所剿,良可痛心。”

当封建时代蹒跚至岌岌可危的晚期时,随着一些农民起义力量的迅速发展,许多手工业工人、商人等市民阶层也会卷入其中。他们作为中产阶级,既剥削雇工的利益,又受官僚的敲诈,加入起义队伍并不以直接更替政权为目的,而是想通过改良,维护本阶层的利益。

万历二十七年(公元1599年)四月,临清市民一万多人痛打收税官马堂,焚烧税务署,打死工作人员37人。另有载:万历三十年(公元1602年),“税监杨荣,肆虐激民,民不胜愤,火其厨房,杀委官张安民。”其后,在湖广、云南、闽粤地区都相继发生了反对矿税的起义。例如,明朝采矿手工业工人反对矿官的起义,其中规模大的有英宗时代叶宗留领导的江西、浙江、福建三省交界的起义,后来他们与邓茂七领导的农民起义军进行了联合斗争。

当然,不可否认,在众多的农民起义队伍中,不乏有匪盗出身的杀人不眨眼、吃人不吐骨头的恶魔。现在的“绿林”一词,是强盗的代名词,这缘于西汉末年的王匡、王凤领导的起义。在当时或后人的眼里,他们就是结伙聚集山林之间反抗政府、抢劫财物的匪盗组织。从社会与人性的角度看,农民起义队伍里众多好汉都有鲜明的两面性。从更深的层次上看,这些农民为了生存或为了自身利益的最大化,使自己兽性的一面不断膨胀起来,并浸染着当时复杂的社会心理和阶层情绪。

古代农民起义队伍的基本成分,不管是哗变士兵,还是失去土地的饥民,都是贫苦农民出身,就是手工业工人和商人也有相当一部分是失去土地的农民流落到城市而转化来的。在封建帝国里,农民这个职业是个母体,分化出许多子体的职业来,但他们身上仍有浓厚的农民色彩,与农民仍有千丝万缕的联系。