1974年11月29日,彭德怀元帅在北京病逝。由于当时局势并不明朗,没能为彭德怀元帅准备告别仪式。

直到四年后,中国进入了一个崭新的时代,国内正如火如荼地展开着“拨乱反正”的工作。彭德怀一案被平反后,中央领导人商讨决定要为彭德怀元帅举办追悼会。

1978年12月24日,在北京人民大会堂隆重举行了为彭德怀元帅举办的追悼会。追悼会由邓小平主持,下面坐着许多彭德怀生前的战友。人们面色沉重,一起悼念着这位伟大的革命功臣。

会议进行到邓小平念悼词时,彭德怀的侄女彭钢却因为悼词不够贴切而感到不满,并且就此向昔日伯父的老友王震将军提出了两个问题:“一是关于彭德怀病逝的问题;二是说彭德怀是解放军的创始人和领导人之一不够确切,因为他是党和国家的领导人之一……”

彭钢虽不是彭德怀的亲生子女,却如此在乎伯父的名声与荣誉,这还要从她与伯父相处的十五年温馨岁月说起。

彭钢原名彭玉兰,1938年11月出生于湖南湘潭。而彼时正值抗日战争爆发之际,国内兵荒马乱,百姓苦不堪言。彭钢的父亲正是彭德怀的亲弟弟,他也跟随着哥哥的步伐加入了共产党,并随军到各地打仗,为国效力。

父亲常年在外,幼小的彭钢只能与母亲相依为命。很快,噩耗不幸传来:彭钢的父亲在百团大战中光荣牺牲。彭钢与母亲也作为共产党的亲属被反动派盯上,不得不开始逃亡生涯。

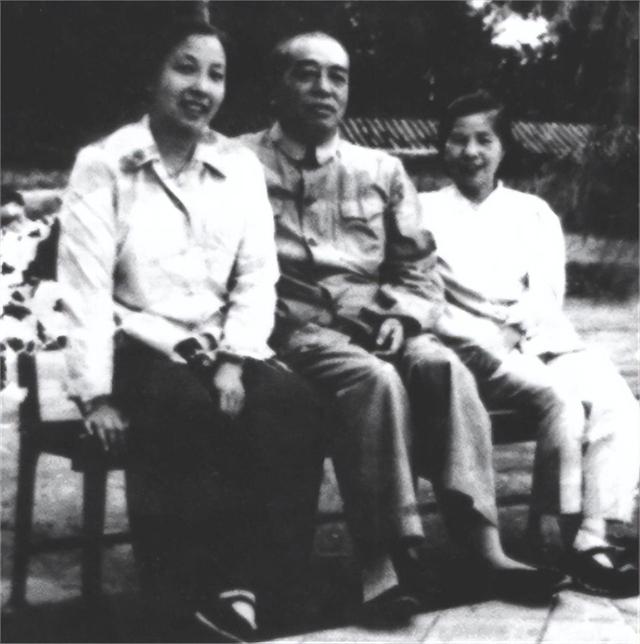

终于在1950年,母亲带着年仅十二岁的彭钢来到北京投奔伯父。彼时,彭德怀正担任着西北军政委员会主席,来北京开会。这是彭钢与伯父的第一次见面,伯父慈祥的面容与亲切的关怀让她倍感温暖,从那时起,她就认定了彭德怀作为至亲。

时间到了1952年,彭德怀刚从朝鲜回来,接管了周总理在中央主持军委的事务。而彭钢此时也正在北京读书,被彭德怀接到了中南海的家里照顾。

一开始,彭钢并不适应在中南海的生活。由于中南海住房紧张,她仅仅只能住在一间小屋里,旁边是公共卫生间,常常会弄得屋子里乌烟瘴气的。彭钢虽然感到很别扭,却也不曾开口让伯父为难。

为此,她本想回学校申请住读,伯父却挽留住了她。在当时,伯母常常出差在外,家中只剩伯父与彭钢两人,如果彭钢也去住读,伯父一个人也会感到孤单。彭德怀向侄女说明以后,彭钢也通情达理地答应留在家中,只是向伯父要了一辆自行车,方便她上学回家。

听了侄女的要求,彭德怀二话不说地答应了下来,并且破天荒地向组织提出了私人申请:希望能给彭钢安排一处住所。

还有一次,由于中央宣布军队干部实行薪金制,干部子女上学不再由国家统一安排,而是由家庭来负担这笔开支。学校考虑到彭钢作为烈士子女的身份,本想为她继续提供生活费用。对此,彭德怀却婉拒了学校的想法,并批复道:不需要国家供给,由我来承担。

从此以后,彭钢的学杂费用都是由彭德怀一人承担的。正是因为彭德怀对侄女毫不保留的爱,让他们的感情坚不可摧。

就这样,彭钢与伯父在中南海相互陪伴着,度过了安稳祥和的十五年。彭德怀没有子女,对待彭钢就像对待自己亲生的一般。在彭德怀的言传身教下,彭钢的身上总是有彭德怀的影子。在耳濡目染中,她也学会了伯父的刚正不阿与公私分明。

1974年,历经战争风雨的彭老总终于抵抗不住病痛的折磨彻底病倒。侄女彭钢赶来探望他时,彭德怀已然病入膏肓。面对自己一手抚养带大的侄女,彭老总语重心长地说下了遗言:“去世以后,想和你的父辈埋在一起,他们是光荣的烈士。”

听完伯父说完这些话,彭钢不禁泪流满面。她从小与伯父生活,自然懂得伯父内心深处的执念与柔情。于是,在举行完伯父的追悼会后,彭钢也敢于向中央领导表达了自己对悼词的“不满”。无论别人会如何指责,她只想尽自己的努力为伯父做最后一点事情。

最终,所有关于彭德怀客观、全面的评价也都在1981年完成。当时,彭钢也在新环境下回到了自己的工作岗位上,并且还当选为解放军总政部纪律检查部副部长,之后也担任了部长。

军队中的人只要提起彭钢,对她的评价也都是“女包公”,还有同志开玩笑说:“彭钢厉害得很,不讲情面,见到她都要躲着走,她做事也非常认真踏实,是一个很值得结交的朋友。”

彭钢也一直保持着初心,立志成为像伯父一般伟大的人物。