沈阳是三百年大清皇朝的发祥地,在其城东和城北分别有一座皇帝陵墓,东城的是清福陵,是清始帝努尔哈赤陵墓,北城的是清昭陵,是清清太宗文皇帝爱新觉罗·皇太极的陵墓。一东一北的两座陵墓拱卫着沈阳这座清朝的发祥地。

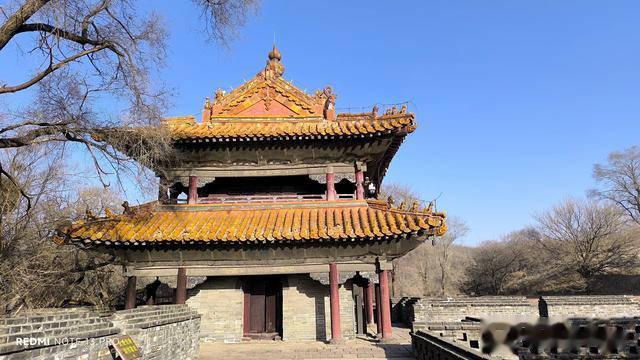

我们在沈阳期间去了北城的清昭陵,这是我第二次去皇帝陵墓参观游览(早在三十余年前,我去过东陵),时隔三十年再次前往清第二代皇帝陵墓的游览,未进入墓园就被那浓浓的皇家礼制所震撼(也许是保护修缮的原因),园内古松参天,楼殿威严,金瓦夺目,红墙庄严,充分显示出皇家陵园的雄伟、壮丽和现代园林的清雅、秀美。是清初关外陵寝中最具代表性的一座帝陵,也是我国现存最完整的古代帝王陵墓建筑之一。经过几百年的历史变迁,清昭陵已经成为清代皇家陵寝和现代园林合一的游览胜地。

爱新觉罗·皇太极(Huang·Taiji,1592年11月28日申时-1643年9月21日亥时),满族,他是清太祖爱新觉罗·努尔哈赤第八子,努尔哈赤去世后,皇太极受推举袭承汗位。公元1636年,皇太极改女真族名为满洲,在沈阳称帝,建国号大清。

清太宗皇太极一生是清皇朝开创从偏远一个少数民族政权走向全国政权的一生,在位17年一生勤于政事,事必躬亲,破贵族特权,屡次领兵出征赢得战争胜利,他有出色的政治、军事才能。他执政后,顺应历史发展趋势,促进了后金政权的封建化进程。他派人丈量土地,将“各处余地”归公,发给民户耕种,解放部分奴婢为编民,极力学习汉族文化,命儒臣翻译汉字书籍。他削异已,铲除了威胁汗位的三大贝勒势力,削仿明制,建立起一套较为完备的国家机构。集中了汗权,加强了专制统治。他为了扩大兵源,创立了汉军八旗和蒙古八旗,决意承袭父志,入主中原取代明朝统治。在即位后“邦家未固”时,一方面对明廷采取议和策略,同时又屡次入关,掳掠汉地大批人畜、财物。积极推进女真人的封建化进程,学习、吸收汉族文化,为清军进关,建立满清政权奠定了坚实的基础,同时也为本民族的发展和进步作出了重大的贡献,为建立大清皇朝立下不朽贡献,也是大清皇朝中几无争议的皇帝。

昭陵占地330万平方米。1643年建成,是我国古代建筑的精华,汉满民族文化交流的典型。方城是陵园的主体部分,结构与福陵的方城相似。正红门内参道两侧有石雕擎天柱四个,园内陵道左右建有碑正红门内参道两侧有石雕擎天柱四个,园内陵道左右建有碑楼、华表、擎天柱、立象、立马、卧驼、麒麟、座狮、獬豸等石兽,两两相对。其中石马名叫“大白”、“小白”,是仿照皇太极生前两匹爱骥雕造的。北面正中建有碑楼,内立“大清昭陵神功圣德碑”。碑楼北面的方城、月牙城、宝城是昭陵的第三部分。方城内以隆恩殿为中心,东西有配殿,四角建角楼,隆恩殿是陵墓的享殿,城北紧连月牙城,宝城正中突起的半圆形土堆,称宝顶,其下为葬置棺椁的地宫。昭陵建筑完整又独具特色,既仿自明陵而又具有满族陵寝的特点,是满民族文化交流的典范。

上图是昭陵的坟茔,它依山而建,高出地面几十米,坟茔用青砖而围,同时四周建有围墙,供守护者的步道。时值冬季,坟茔上虽未绿草茵茵,但几株大树依然迎风而立,为古代帝皇而守陵。清昭陵不仅是皇太极和皇后外,还葬有关睢宫宸妃、麟趾宫贵妃、洐庆宫淑妃等一批后妃佳丽,是清初关外陵寝中最具代表性的一座帝陵,是我国现存最完整的古代帝王陵墓建筑之一。

今日游清昭陵,皇陵重重却无法保护自己开创帝业长青。清朝,从1616年努尔哈赤建立后金算起,到1912年宣统帝下诏退位为止,共296年的历史,历经十二帝。清皇朝296年,虽也有康乾盛世。然,毕竟是封建皇朝,特别是到清晚期的慈禧当家后,腐朽没落加速,1911年爆发了辛亥革命推翻了清皇朝,1912年2月12日,袁世凯迫使宣统帝溥仪颁布退位诏书,清朝自此灭亡。

历史告诉我们,一个政权的建立是民心所向、一个政权的稳定发展巩固也是民心所向,而不是强权更不是军队和战争,古今中外概莫如此。有一首歌《江山》中说的好:老百姓是天,老百姓是地,老百姓是共产党永远的挂念。老百姓是山,老百姓是海,老百姓是共产党生命的源泉。今天,我们在实现中华民族伟大复兴的事业中要永远把老百姓放在第一位,不忘初心牢记使命!