在八旗制度形成前,建州女真虽然勇猛,但军事水平并不高,作战时缺乏组织和策略。《清太祖实录》里提到过这么一场仗。1585年4月,努尔赤带着80个手下,去攻打女真族的哲陈部。努尔赤的队伍刚走没多久,风声就传了出去。那些一直跟他有过节的托木河、张佳等五个女真寨子立刻联手,凑了八百号人,悄悄跟在后面,想趁他不备来一手偷袭。

努尔赤那时候打仗挺有经验。他明白部队行动时,得安排人暗中盯着。因此,他在队伍末尾专门布置了一个侦察兵。有意思的是,哨兵明明看到了敌人,也赶紧去报信,但这个粗心鬼跑得太急,居然直接冲过了头,跟自己的队伍错过了。努尔赤过于自信,觉得既然安排了后卫部队,肯定万无一失。于是他头也不回地往前冲,完全不顾身后的情况。等到努尔赤反应过来自己被包围的时候,一切都已经来不及了。看到联军兵力强大,努尔赤的两个远房亲戚札亲和桑古里,立马脱掉盔甲,拔腿就逃。看到这情形,士兵们顿时慌了神,纷纷四散奔逃,恨不得自己能多长两条腿跑得更快。没过多久,原本八十人的队伍就剩下努尔赤和他弟弟穆尔齐,还有两个贴身随从颜布禄和兀凌噶。这出戏还没到高潮,后面还有更让人捧腹的情节等着。看到努尔赤的官职降级,联军顿时士气高涨,纷纷争先恐后地冲上前去。努尔赤心里明白,今天如果不豁出命去拼一把,绝对会被剁成肉酱。他领着穆尔齐和另外两个人,跟八百敌军展开了一场生死搏斗。联军的士兵哪见过这种场面,努尔赤带着三个人一口气砍翻了二十个敌人,剩下的士兵吓得魂飞魄散,纷纷抱头鼠窜。努尔赤幸运地保住了性命。

这场小型冲突让我们明白,人们总说八旗军战斗力强,是因为觉得女真人野蛮好斗,生来就带着打仗的本事,这种看法其实是一种老掉牙的偏见。实际上,早期的建州女真各部落,组织纪律相当松散。他们之间的冲突更像是街头斗殴,毫无战术策略,纯粹比拼谁更不怕死。如果八旗军的强大并非源于野蛮,那么努尔赤是怎样把一群散兵游勇训练成一支精锐之师的?总结起来主要有三个方面:首先,他主动出让部分股份;其次,对部队进行规范化管理;最后,推行兵户家族继承制度。简单来说,稀释股权就是指公司增加新股东或发行新股后,原有股东的持股比例被摊薄了。关于这个概念,我在之前写的《八旗发展史》这本书里已经讲得很清楚了。努尔赤为了调动手下的干劲,制定了一套"用旗子管人"的办法。后金的全体百姓,被分成八个不同的部分,每个部分对应着一面旗帜。八旗军队在打仗时抢到的钱财和俘虏,会被平均分成八份,每旗各拿一份。这些物资和人员一旦分派下去,就归各旗主和领主私人所有了,就连最高统治者努尔赤也没权力随便收回。努尔赤每次带兵出征前,都会召集众贝勒共同商议,制定作战计划。他十分重视听取部下的想法,从不独断专行。

军队的规范化建设其实不难理解。戚继光认为,衡量一支军队的实力,不能光看士兵数量和武器好坏,还得看他们的纪律性和组织能力。一支纪律严明、指挥有方的部队,即便人数处于劣势,面对毫无组织的乌合之众,也能轻松取得压倒性胜利。为了确保军队秩序,努尔赤定下严厉军令:“面对敌人时,没有我的命令,任何人不得擅自行动,该进攻的地方等我的指示。如果违背命令,擅自后退,将领将被剥夺兵权,士兵会被处死,家属沦为奴隶。”八旗士兵几乎个个都穿着盔甲,而且他们的装备非常精良。明朝的副宰相徐光启曾经说过:“敌人穿着又亮又厚的盔甲,我们的小火枪根本打不穿。”说白了,后金的士兵身上穿着好几层厚厚的盔甲,这些盔甲结实得连火枪子弹都打不透。从本质上讲,明末时期的八旗军队就相当于明朝军队最强大的阶段。士兵们士气高昂,武器先进,战术更是和最强盛时期的明朝军队如出一辙:重装步兵直接正面迎敌,大炮从两边辅助攻击,骑兵灵活机动,只要撕开敌方防线,就一路猛追猛打。

世袭兵户制听起来挺复杂,但打个比方就简单了。你可以把它想象成八旗制度,它就像是唐朝府兵制或明朝军户制的升级版本,这么一说就容易明白了。和过去的府兵、军户制度相同,旗人男子从出生那一刻起,就肩负着自备粮食、马匹和武器,为朝廷南征北战的责任。朝廷为了鼓励旗人当兵,会给他们发放优厚的补贴。清朝入关前,八旗军队的分配方式很特别。他们没有固定的工资,而是按照身份地位和所属民族来分配资源。这样一来,清军在打仗的时候,看到什么就抢什么,表现得特别残暴。以崇祯十一年的戊寅之变为例,清军突破边关,在北直隶和山东地区大肆掠夺。战事结束后,皇太极按照身份地位和民族归属,将抢夺来的财物进行了分配。梅勒章京每年俸禄为800两银子,并配备三名女仆。甲喇章京的俸禄是六百两银子,还有两名女眷。担任牛录章京职务的人,可以获得四百两银子和一名女性作为奖励。士兵每人发150两银子;汉族炮兵则根据级别不同,分别发放80到50两的军饷。清军刚成立时,士兵拿到的饷银和辽东地区的明朝军队基本相当。然而,到了明朝末期,边境驻军的组织纪律明显松懈。换句话说,边境驻军的将领们大多会培养自己的私人武装,这导致了许多家族世代传承的武将世家,比如大同的王家和宣府的马家。明朝虽然整体实力占优,但军队组织存在明显问题。每次与清军交锋时,从各地临时拼凑的中等规模部队,往往无法对抗清军集中统一的八旗精锐,导致战事屡屡失利。

以浑河战役为例,两支军队的人数差不多,整体实力旗鼓相当,胜负难料。然而参战的明朝军队由三部分组成,从四川调来的白杆兵和浙江兵关系紧张,浙江兵与辽东驻军也互不配合。作战过程中,这三支部队各自行动,缺乏统一指挥。清军集中兵力,逐个击败明军各部,最终将明军彻底消灭。清朝统治中原后,调整了赏赐政策,向每户旗人分派田地和军费补贴。每户人家能分到30亩地,士兵的薪水从4两到1两5钱都有,除此之外,每年还能领到粮食补助,数量在46斛到21斛之间。和明朝边防部队的待遇相比,这个水平并不突出。不过要是跟当时像农奴一样的明朝军户比,那就好太多了。普通士兵的工资足够一家老小过日子,小军官们也能过得挺滋润。弄明白八旗军为何能迅速强盛后,再观察它逐渐衰败的过程,就很容易理解了。清朝初期,多尔衮去世后,顺治和康熙两位皇帝为了防止皇权被他人掌控,逐步削减了旗主的权力。这种做法产生了双重效果。首先,旗主的权力被大幅削弱,不再具备挑战皇帝的能力。与此同时,皇帝的权威得到了显著提升。二是高层权力被架空。那些王爷们名义上地位尊贵,实际上却成了摆设,没有皇帝的允许,连朝政大事都插不上手。这样一来,就算有再大的本事,也只能干瞪眼,英雄无用武之地。

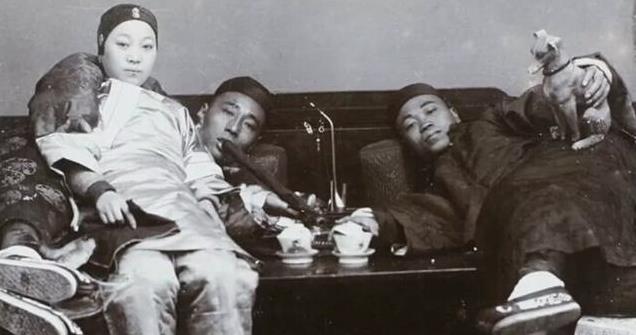

对于一般旗人来说,情况比那些地位高的还要糟糕得多。由于人口快速增长,旗人数量从最初的二十多万猛增到了两百万。然而,八旗军队的规模却一直保持不变,最多也只能容纳27万人。朝廷规定旗人不能干活,可当兵的名额又特别少。这么一来,不少旗人原本日子过得挺滋润,结果因为当不上兵,成了整天无所事事的闲人。就算一个人天生才华横溢,如果让他无所事事地混日子,不出两三年,也会变得一事无成。与此同时,京城内的八旗部队和各地驻防的八旗兵都住在繁华的城市里。城里吃喝玩乐样样都有,逃兵现象屡见不鲜。结果八旗军队的操练变成了走过场,实战能力一落千丈。清朝入关后,原本用于打仗的八旗组织,比如牛录、固山这些单位,已经改变了性质。它们不再负责军事部署,转而承担起管理户籍的任务。现在的人普遍认为,清朝的八旗军队里,300名士兵组成一个牛录,7500人形成一个固山。一个牛录和一个札兰,就相当于现代军队中的一个营和一个师。事情并非如此简单,入关后的八旗军每次出征前,皇帝都会重新调配士兵,临时组建队伍,并指派新的将领负责指挥。这种做法就像宋朝的禁军制度。平时士兵都驻扎在自己的军营里。到了打仗的时候,再临时编成战斗队伍。这样一来,士兵们彼此都不熟悉。这样看来,八旗军队如果能经常参与战斗倒也不错,至少能通过实战来提升实力。长期和平的环境下,八旗制度逐渐从作战部队转变为生活保障体系。八旗变成只管吃饭的组织后,训练制度自然就越来越松散。这么一来,旗人的作战能力肯定是一天不如一天了。

在乾隆年间,由于八旗子弟战斗力下降,生活过于安逸,乾隆皇帝决定采取措施。他下令对八旗进行整顿,要求那些能力不足的旗人离开八旗,自己去找活路。这种策略类似于现代的末尾淘汰机制,通过制造内部竞争压力,理论上能够有效遏制八旗军队战斗力的下降趋势。理想很丰满,现实很骨感。乾隆推行的末位淘汰制在实际操作中,结果却是一团糟,完全没达到预期效果。在封建王朝的体制下,淘汰机制并不是针对能力最差的人,而是针对那些在朝堂上最没有话语权的官员。试想一下,那些掌管着淘汰制度的八旗权贵们,怎么可能舍得让自己的亲人离开体制,去外面自谋出路?绝对不会发生这种情况。因此,淘汰制度最终演变成了没有靠山的普通旗人被清退,而那些有后台的富家子弟则一个都没走。乾隆的政策失误,最终让嘉庆承担了后果。在1803年,有个叫陈德的厨师试图行刺嘉庆皇帝。嘉庆皇帝身边虽然有两百多名护卫,但这些平日里威风凛凛的侍卫,看到手持菜刀冲向皇帝的陈德时,竟然全都呆若木鸡,没有一个人敢上前阻拦。好在嘉庆皇帝身边有位大臣眼疾手快,立即冲上前抱住陈德,为其他人争取了关键时间,这才阻止了一场悲剧的发生。

然而,就在陈德被赶到的六名宫廷侍卫制服在地时,令人意想不到的场景出现了。陈德被六个人压住,居然还能挣脱出来,顺手一刀,把一名侍卫给砍伤了。看到这情形,守卫们一拥而上,仗着人多势众,总算把陈德给牢牢控制住了。事情结束后,嘉庆皇帝非常生气,一下子处置了上百号人。该免职的免职,该发配的发配,一个都没放过。然而,嘉庆皇帝费尽心思采取的一系列措施,最终却毫无成效。1805年,有个叫萨弥文的闲散人员,拿着铁制长枪,大摇大摆地闯进了神武门。守卫神武门的官兵碰上个平民百姓,居然不是对手,接连有好几个士兵被刺伤。后来几十个士兵赶到帮忙,才徒手把萨弥文给打死了。嘉庆皇帝听说这事后,心里直犯嘀咕。贴身侍卫们居然空着手去对付敌人,这也太奇怪了。难道他们手里连件兵器都没有吗?嘉庆心里纳闷,派人去查个究竟。等调查报告呈上来,他一看,差点气得背过气去。神武门的守卫觉得武器太沉,带着不方便,平常值班时干脆啥也不带。这些人也太能偷懒了吧,简直让人无语!如果再有大批人马硬闯皇宫,紫禁城恐怕就守不住了!嘉庆皇帝既愤怒又担忧,下令让负责宫廷安全的大臣严加整治不良习气,但情况依然未见改善。到了嘉庆十八年,预料中的事情终究还是发生了。那年九月,两百名天理教成员冲进了紫禁城。他们在一个太监的带领下,轻松进入了皇宫。守在午门的皇家护卫听说有人拿着武器闯进宫来,二话不说拔腿就溜。就这样,紫禁城失去了所有的防御。天理教徒在皇宫里行动自如,仿佛没有遇到任何阻碍。

在千钧一发之际,还是皇子的道光亲自拿起猎枪,当场打死两名叛贼,随即命令京城防卫长官火速调兵镇压,最终平息了这场混乱局面。嘉庆对侍卫们屡次失职的行为已经到了无法容忍的地步。于是嘉庆皇帝发布命令,抽调了三千名京城八旗士兵前往赫图阿拉开荒种地。嘉庆皇帝觉得,在繁华的北京城里,就算是粗人李逵也能冒充文化人李鬼。他认为要让满族贵族在京城改过自新是不现实的。要想改变这些人的习气,最好的办法就是让他们回到东北老家,重新体验祖先的渔猎生活,通过艰苦的磨练来锻炼他们的品格。嘉庆为了鼓舞士气,推出了新的激励政策:只要有人主动去赫图阿拉开荒种地,并且坚持满五年,就能直接拿到五品官职,表现优秀的还能被朝廷选中任用。可是,嘉庆皇帝提供的丰厚条件,那些旗人压根不感兴趣。自愿来报名的几乎没有几个。嘉庆发现没人听从他的命令,心里非常恼火。一气之下,他决定用抽签的方式,随机挑选了三千名旗人,把他们交给盛京将军去管理。那时候的盛京将军很精明,他清楚从京城来的这些人都和朝廷有密切关系。要是真让他们去赫图阿拉种地,万一出了什么意外,饿死累死的,自己肯定脱不了干系。于是,这位盛京将军向嘉庆皇帝提出建议,认为赫图阿拉位置太偏僻,不如将开垦土地的计划转移到沈阳。嘉庆也觉得赫图阿拉那地方实在太偏了,啥都没有,于是便点头答应了。为了让那些有身份的人生活得更惬意,盛京将军特意在沈阳城外建了几处宅院,还找来不少下人伺候他们。嘉庆原本打算让京城的八旗子弟去东北锻炼骑马射箭和打渔狩猎的本领,但这事最后只是走个过场,没什么实际效果,最终草草收场。

没过多久,嘉庆帝突然去世,皇位传给了道光帝。道光皇帝对八旗子弟的颓废束手无策,只能眼睁睁看着他们一步步沉沦下去。在咸丰皇帝统治时期,一场名为太平天国的农民起义在全国范围内迅速蔓延开来。南方驻扎的八旗军队虽然比京城的八旗稍强一些,但作战能力同样糟糕透顶,在与太平军的交战中屡战屡败。在慈禧借助汉族地方武装平定太平天国后,她担心汉人掌握军权,因此多次着手整顿八旗军队。李鸿章组建北洋舰队时,慈禧太后在颐和园办了个“海军学堂”,想培养一些满族子弟当海军将领,安插到北洋舰队里。可是,满族士兵对水上作战并不在行。跟着海军出海训练时,一个个都晕得厉害,吐得昏天黑地。慈禧看到这摊烂泥怎么也扶不起来,心里很不是滋味,只能把之前说的话又收了回去。她试图通过安插亲信来掌控北洋水师的计划最终也没能成功。在清朝光绪皇帝在位的时候,皇宫里的守卫们纪律松懈得不像话,竟然在值守时直接铺开被褥呼呼大睡。知名京剧作家齐如山先生曾对此有过记载。那天晚上,我跟着父亲走进东华门,刚进到门洞里,突然听到一声“喝”,吓得我浑身一激灵。我赶紧四处张望,却连个人影都没看见,也不知道这声音是从哪儿冒出来的。天太黑,实在看不清楚。等我定下神来仔细一瞧,发现门洞地上横七竖八躺着十几个人,都是本该站岗的守门士兵和差役。他们嫌天气冷,干脆躲在被窝里不起来,躺在枕头上喊这么一嗓子。你说这事儿荒唐不荒唐?——《北平杂记》早在乾隆年间,负责守卫圆明园的士兵就已经这样做了。不过那时候的守卫还没那么大胆,不敢带着铺盖去执勤。

1901年后,清朝开始推行一系列改革措施。慈禧太后得知袁世凯已经组建了五支新式军队,害怕汉族将领实力过强,于是下令袁世凯按照新的训练方法,组建两支由满族人组成的新军。袁世凯迅速行动,没敢耽搁,很快就组建了部队,这就是清朝末年的禁卫军和第一镇新军。在组建新军的过程中,慈禧还特意在第二到第六镇中,每个镇都安排了一营的旗人。慈禧觉得自己的安排滴水不漏,大清的天下从此可以高枕无忧了。

慈禧本想靠智慧取胜,结果反而被自己的聪明给坑了。那些被安排在新军里的旗人,平时总是摆出一副高高在上的样子,动不动就欺负汉族士兵。新军内部早已充斥着反对清朝的情绪。汉族士兵本就对满族统治者心怀不满,如今又屡遭旗人欺凌,这种不公待遇进一步加深了他们对清廷的憎恶。慈禧太后对这两支装备精良的旗人新军抱有很大期望,他们虽然配备了清一色的西洋武器,但实际作战能力却并不出色。他们的战斗力差,不是因为训练不够扎实。问题在于,他们缺少作为军人应有的自豪感,也没有坚定维护清朝统治的决心。这究竟是为什么?原因在于旗人内部也存在着不同的社会等级。在《正红旗下》这本书里,老舍先生用细致的笔触描绘了那个时代的生活场景。清朝快结束的时候,很多旗人因为没了固定的收入来源,不得不去给别人干活挣钱。就拿老舍的一个远房堂兄来说,他从小跟着师父学砌墙盖房的活儿,练就了一身养家糊口的本事,亲戚们见了都竖起大拇指夸他。由此可见,那时候普通旗人的生活已经贫困到了何种程度。底层旗人生活艰难,而上层的八旗贵族却过着奢侈享乐的日子。两者之间的差距大得惊人,形成了鲜明的对比。1911年10月,武昌城头响起了起义的枪声。面对这一局势,隆裕太后派遣载涛带领禁卫军和第一镇军队前往南方,以平息起义军的行动。载涛一脸沮丧地说:“我平时带兵训练不少,可从来没上过战场。”不管隆裕太后怎么催,载涛就是铁了心不去。载涛作为溥仪的亲叔叔,连他都对大清的命运漠不关心。那些禁卫军和第一镇的旗人士兵,更不会傻到为一个即将垮台的王朝卖命送死。

清朝八旗的衰落,跟唐朝府兵和明朝军户的没落情况差不多。长期没有实战经验的世兵制,很容易从战斗队伍演变为供养机构。要彻底化解这个难题,掌权者就得从头开始,另起炉灶。清朝皇帝和八旗之间的关系,表面上看起来是主仆之分,可实际上,皇帝自己也属于八旗这个群体,说到底,他和八旗是一体的。倘若清朝的皇帝试图彻底推翻旧制从头再来,到头来只会落得众叛亲离、形单影只的下场。面对这样的局面,八旗的衰落已经成了无法挽回的困境。