手机屏幕上,AI问诊给出的药方赫然在目,旁边是医生略显疲惫的面容。这一幕,像极了科幻电影里的场景,但它正在真实发生。AI的触角已经伸向了医疗领域,而且来势汹汹。最近,关于AI问诊爆火,甚至导致医生面临“下岗危机”的讨论甚嚣尘上,甚至有地方政府紧急叫停AI生成处方。这究竟是技术进步的福音,还是医疗行业的“潘多拉魔盒”?

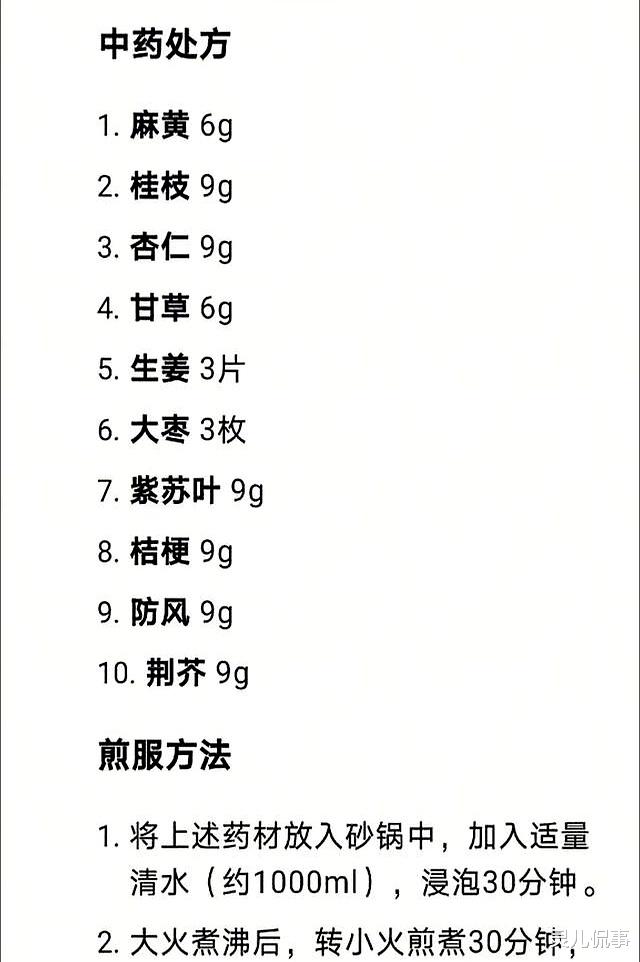

AI问诊的出现,最初确实让人眼前一亮。想象一下,你只需要对着手机描述自己的症状,AI就能迅速给出诊断建议,甚至连处方都一应俱全。这对于时间紧张的上班族,或者身处偏远地区医疗资源匮乏的居民来说,无疑是一个巨大的福音。它就像一个24小时在线的“家庭医生”,随时待命,而且“知识储备”似乎比很多医生还要丰富。

一位朋友就跟我分享过他的经历。他最近总是感觉头晕,去医院挂号排队,好不容易轮到他,医生简单问了几句,就开了些药让他回去观察。朋友总觉得心里没底,抱着试试看的心态,他把自己的症状输入了一个AI问诊平台。结果,AI不仅给出了详细的病因分析,还建议他做一些相关的检查。更让他惊讶的是,AI给出的几种可能性,竟然和医生说的基本一致!这让他觉得,AI问诊简直太神奇了,以后看病是不是都可以省去跑医院的麻烦了?

然而,随着AI问诊的普及,一些问题也逐渐浮出水面。最直接的冲击,莫过于对医生权威的挑战。现在,很多患者在拿到医生的诊断方案后,第一件事不是信任,而是跑到AI问诊平台上去“复核”一遍。如果AI给出的结果和医生一致,那还好;一旦出现偏差,患者往往会更加相信AI,甚至质疑医生的专业水平。这让很多医生感到无奈和焦虑。

一位在三甲医院工作的朋友就跟我吐槽过,前几天,他给一位病人开了一种治疗方案,结果病人当场就质疑他:“医生,我问了AI,它说现在最新的指南已经不推荐这种疗法了,你是不是没更新知识库啊?”朋友当时哭笑不得,赶紧查了一下最新的指南,发现确实更新了。虽然他及时调整了治疗方案,但心里还是有些不是滋味。他感慨道:“以后医生都要失业了,直接让AI看病得了。”

这并非个例。在社交媒体上,越来越多的医生抱怨自己的专业性受到AI的挑战。他们担心,如果患者都依赖AI问诊,那么医生存在的价值何在?更重要的是,AI毕竟是机器,它只能根据已有的数据和算法进行分析,而无法像医生那样,根据患者的具体情况进行综合判断。

医疗的复杂性,远超我们的想象。同样的症状,可能由不同的病因引起;同一种疾病,在不同患者身上可能表现出不同的症状。医生在诊断疾病时,不仅要考虑患者的病史、体征,还要结合患者的年龄、性别、生活习惯等多种因素。这需要丰富的临床经验和专业的判断力,而这些都是AI目前无法完全取代的。

而且,AI问诊的安全性也令人担忧。如果AI给出的诊断结果出现偏差,或者开出的处方不合理,谁来承担责任?患者因为相信AI而延误了治疗,又该怎么办?这些问题,目前还没有明确的答案。

正是出于对这些问题的担忧,一些地方政府开始对AI问诊进行规范。湖南省卫健委就发布了《关于规范人工智能辅助诊断与治疗应用的通知》,明确禁止AI生成处方。这一举措,无疑给火热的AI问诊泼了一盆冷水。

有人认为,这是对技术进步的扼杀。他们觉得,AI问诊是未来的发展趋势,应该积极拥抱,而不是一味地限制。但也有人认为,医疗关乎生命安全,必须慎之又慎。在AI问诊的安全性得到充分验证之前,应该对其进行严格的监管。

在我看来,这两种观点都有一定的道理。AI问诊作为一种新兴技术,确实具有巨大的潜力。它可以提高医疗效率,降低医疗成本,让更多的人享受到优质的医疗服务。但是,我们也必须清醒地认识到,AI毕竟不是万能的。它在医疗领域的应用,仍然存在着很多风险和挑战。

我们不能盲目地迷信AI,更不能完全取代医生。AI问诊应该定位为医生的辅助工具,而不是替代品。医生可以利用AI来提高诊断效率,减少误诊率,但最终的诊断和治疗方案,仍然应该由医生来决定。

就像自动驾驶技术一样,AI问诊也需要一个漫长的发展过程。在这个过程中,我们需要不断地完善技术,规范应用,建立健全的监管体系。只有这样,才能让AI真正地为人类健康服务,而不是成为潜在的威胁。

AI问诊的未来,取决于我们如何正确地看待它,如何合理地利用它。它不是一场“狼来了”的危机,而是一次技术进步带来的机遇。只要我们能够保持理性和审慎,就一定能够驾驭好这股力量,让它为我们的健康保驾护航。

与其担心医生被AI取代,不如思考如何让AI更好地辅助医生。与其盲目地追捧AI问诊,不如关注如何提高医疗服务的质量和效率。这才是我们应该关注的重点。毕竟,医疗的本质是人文关怀,而这恰恰是AI目前无法企及的。