长征,不仅是一部考验中国红军战士的意志、勇气和力量的伟大史诗,也是锤炼革命者的一个大熔炉。

在长征前,中央革命根据地已经显示出了迹象。那时候,董必武和何叔衡哼之间曾有过一段令人感动的对话。让董必武想不到的是,这竟然是他和何叔衡的最后一次见面聊天……

1934年2月,为了将中央革命根据地的红军“剿灭”,蒋介石重新布署了对中央革命根据地的军事部署,调集了100万兵力发动了,分东、西、南、北4路向中央苏区碉堡推进,对中央革命根据地进行了第五次“围剿”。

这时,博古和李德等在红军中占据了统治地位的人,拒不接受毛泽东的正确建议,用阵地战代替游击战和运动战,采用了以堡垒对堡垒的战术,用他们口中的“正规”战争代替人民战争,使红军完全陷于了被动地位。

在这种情况下,中央革命根据地的范围逐渐缩小。很明显,如果没有大的改变,中央革命根据地将很难守住。对此,董必武有着清晰的认识。

即使这样,董必武都没有表现出任何慌乱,正常到他担任院长的中华苏维埃共和国最高法院上班。一天,在工作之余,董必武遇到了何叔衡,便和何叔衡一起聊起了天。

在当前的这种局势之下,董必武和何叔衡之间的聊天内容,逐渐转到了对未来的打算上。

期间,何叔衡看着年纪比自己小8岁的董必武,问:“假使红军主力移动,你愿意留在这里,还是愿意从军去呢?”

对于这个问题,董必武是想过的。于是,在何叔衡问的时候,董必武真诚地说:“如有可能,我愿意从军去。”

想到此时的董必武已经48岁了,而自己比他还大了8岁,已经56岁了,何叔衡又问:“红军跑起路来飞快,你跑得吗?”

董必武回答说:“一天跑六十里毫无问题,八十里也勉强,跑一百里路有点困难。这是我进根据地来时所经验过了的。”

听了董必武的话,何叔衡也不服老,说:“我跑路要比你强一点。我准备了两双很结实的草鞋,你有点什么准备没有呢?”

为了鼓励何叔衡,董必武说:“你跑路当然比我强。我只准备了一双新草鞋,脚上穿着的一双还有半新。”

就这样,在一问一答中,董必武和何叔衡表达了对未来的打算。让董必武想不到的是,这竟然是他们之间的最后一次见面聊天。

10月3日,国民党军攻占了瑞金以北的石城。很快,宁都、长汀等地也相继失守。这时,大家都知道,中央革命根据地是无论如何也守不下去了。

10月10日,艰苦的长征开始了。

此时,在红军总部的后面,有一支特别的连队代号为“红星”纵队。在纵队里,有身强力壮、全副武装的士兵,也有年轻的妇女和戴眼镜的斯文人,还有拄着拐杖的老头。董必武便是其中之一。

然而,与董必武的安排不同,何叔衡则是奉命留在了中央革命根据地,坚持游击战争。

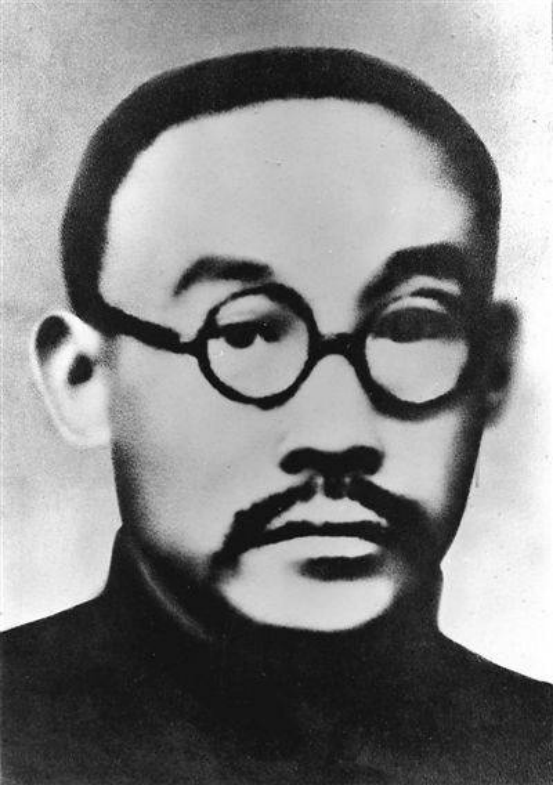

何叔衡,1876年5月27日出生在湖南省宁乡县一个农民家庭里,字玉衡,号琥璜。37岁时,何叔衡考入湖南省立第一师范讲习班。期间,何叔衡与毛主席、蔡和森等同学因为志同道合,成为了最好的朋友。

第一师范结业后,何叔衡先后在长沙楚怡学校和第一师范附小任教。那时候,何叔衡也经常参加毛主席、蔡和森等组织的革命活动,并与毛主席共同发起成立了湖南的共产党早期组织。

1921年7月,何叔衡和毛主席一起前往上海,参加了中国共产党第一次全国代表大会,成为了党的创始人之一。

在革命的过程中,何叔衡从来没有因为自己的年龄问题,而发生任何动摇,即使在最艰苦的时候,都没有改变自己的革命信仰。

对于何叔衡的革命精神和工作能力,毛主席十分认可,曾评价他说:“叔翁办事,可当大局。”

1931年11月,何叔衡当选为中华苏维埃共和国中央执行委员会委员,又担任了临时中央政府工农检察人民委员、内务人民委员部代部长、临时最高法庭主席等职。

那时候,何叔衡和董必武之间的接触越来越多,并成为了志同道合的好朋友、好战友。

1934年,中央红军主力长征后,何叔衡奉命留下,开展游击战争。

那时候,何叔衡也想跟随部队离开,就像他对董必武说过的那样,他还“准备了两双很结实的草鞋”。因此,对于不能跟随部队长征这件事情,何叔衡的心里是感到非常悲愤的。

然而,不管内心如何向,何叔衡还是发扬了一个共产党员服从安排的优秀品质,留在了中央苏区,目送着中央红军的主力部队离开。

1935年2月24日,在董必武参加长征时,何叔衡在长汀突围战斗时壮烈牺牲,时年59岁。对于何叔衡,董必武评价说:

“何叔衡同志是党的忠诚战士,他的一生都在为革命事业奋斗,他的精神值得我们永远铭记。”

在长征期间,作为红军战士中年龄最大的四个人,董必武和谢觉哉、林伯渠、徐特立一路同行,结下了深厚的革命情谊,为尊称为“长征四老”。

长征中,董必武的职务是中央工作团团长。在董必武看来,这个团长的职务,实际上就是家属队的队长。对此,董必武说:“带家属队,谁都不愿意,让我去做,我就去做。工作总是要人去做的。这项工作不仅琐碎,而且难题很多”

那时候,由于这些家属的情况都十分特殊,行军时需要照顾,宿营时也需要安排好。尤其是在分房子的时候。

对于这个难题,董必武说:“房子,总有好有坏,常有争好房子的事情发生,搞得派房子的同志没有办法分派,就跑来找我。我有什么办法,我可变不出好房子来。我就对他说把最坏的房子,没有人愿意住的房子给我住,这样就好多了。”

董必武的行为,得到了大家的认可。那时候,董必武成为了大家心目中的核心。遇到问题时,大家都愿意和他讲。

就这样,董必武以超凡的勇气和毅力,率领着这些部队家属,历经千难万险,用双脚走完了艰难的长征之路。

1935年10月,董必武到达陕北。后来,董必武被任命为中央党校校长。任职期间,董必武为迎接全国抗日战争的到来,培养了大批领导骨干。

1945年6月26日,董必武作为中国共产党的代表,用毛笔在《联合国宪章》上签了字。

1949年10月1日,在开国大典上,已经63岁的董必武站在毛主席的身边,见证了那激动人心的时刻。

晚年,每次提到何叔衡,董必武都会感到十分惋惜。

在董必武看来,何叔衡如果当时能够跟随中央红军参加长征,也许就不会牺牲,也就可以为新中国做更多的贡献,实现他的革命理想。