毛泽东和周恩来这两位革命先驱,他们之间的情谊历经岁月考验,既是并肩作战的亲密同志,又是肝胆相照的至交好友。每当面临重要抉择,他们总是互为依靠,给对方支持和建议。每当中央的观点出现分歧,他总是不顾一切地站出来力挺。1961年,这对亲密无间的朋友竟然闹翻了,真让人不敢相信。一向口才出众的总理,在这次争论中被主席简单一句话问得无话可说,连平时伶牙俐齿的本事也派不上用场了。

子期伯牙之志1972年2月12日那天,一辆深黑色的轿车缓缓驶到了中南海游泳厅附近,停在了毛主席居住的地方外面。车停了半天,里面空荡荡的没人出来。靠近细听,能听到有人在轻声细语地安抚着什么。“领导您先别急,缓口气,主席一定会平安无事的。”今天,领导人在家中突然昏倒,呼吸和心跳都一度停止,现在情况依然十分危急。得知这个消息后,周总理没有丝毫耽搁,甚至没有详细询问具体情况,就马上叫来随行人员,火速乘车赶往毛主席的住处。

一路狂奔,争分夺秒,必须用最短时间冲到目的地。到达住处后,周总理依然心神不宁,焦虑的情绪久久未能平复。他整个人都蔫了,心里七上八下,手脚发软,只能缩在车座上,连站起来的劲儿都没了。看到总理这么着急,一旁的秘书心都提到嗓子眼了,连忙上前劝慰,让总理别太着急上火,把事情往好处想。看到这一幕,不禁让人感慨周总理和毛主席之间那份深厚的革命友谊。

尽管外界普遍认为他们早就相识,但实际上直到党成立快五年时,两人才初次见面。1926年,国民党举行了第二次全国代表大会,参加会议的有主席和总理。这次会面是两人第一次碰头,而三月份发生的“中山舰事件”成了他们关系升温的转折点。二大闭幕不到三个月,周恩来就敏锐地意识到蒋介石正密谋掌控国民党大权。

即便没能成功发出警告,这件事也让毛泽东和周恩来对对方有了深刻认识。他们志同道合的处事方式,为后续的革命工作确立了共同的标准。当时他们俩对对方了解得还不深,只是有个大概印象。后来发生了一件事,这才让他们真正推心置腹,成了无话不谈的好朋友。1931年末,面对蒋介石的围困,苏区中央局的领导们就下一步该优先攻打哪个区域展开了激烈的讨论。那次会议由周总理主持,大家基本都支持先打赣州,唯独毛主席提出了不同的看法。遗憾的是,毛主席的建议未被接受,红军坚持攻打赣州,最终导致局势被动。无奈之下,只好请正在休养的毛主席出山统领战局。在他的指挥下,红军终于摆脱了困境。局势刚有好转,主席就果断建议改变战略方向,集中力量夺取漳州。

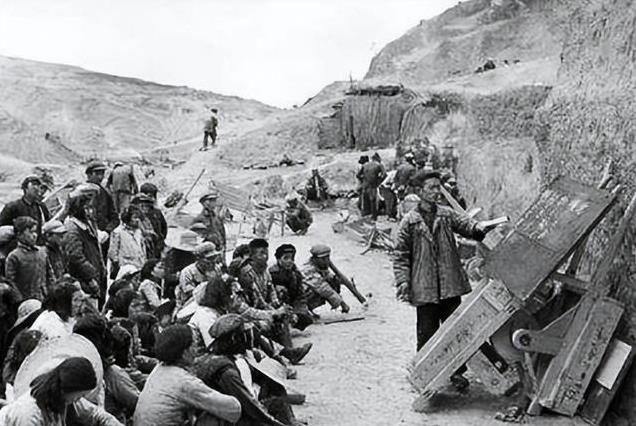

于是,毛主席拿起电话联系了周总理,向他详细说明了当前的战场形势,并解释了自己为什么认为应该调整战略方向。当时周恩来同志敏锐地察觉到毛泽东同志在军事战略上的过人才能,尽管党内对毛的方案存在不同声音,周总理依然义无反顾地承担起责任,坚定地站在了毛泽东同志这一边。幸运的是,毛主席的判断非常准确,红军在两天内迅速攻占了漳州,还成功消灭了国民党的第四十九师。这次战斗不仅让漳州重新回到我们手中,还缴获了国民党军队大批武器装备,大大鼓舞了同志们的斗志。

1932年,周总理目睹我军官兵在漳州城头兴高采烈地挥动凯旋的旗帜,不禁露出了欣慰的笑容。此时他意识到,凭借主席卓越的军事才能,必将为我党开辟一条通向辉煌的光明大道。1934年红军开始长征后,党内对军事战略产生了分歧。在这关键时刻,周总理毫不犹豫地表明了立场,坚定地支持了主席的决策。两人并肩前行,经历了长征的艰辛,联手指挥抗日战斗,还给了老蒋一个深刻的教训。在主席提出的农村包围城市的战略指引下,加上总理在隐蔽战线上的巧妙布局,1949年10月,他们成功让五星红旗飘扬,为中国人民带来了崭新的希望。

自中华人民共和国成立以来,这对搭档分工明确,一个负责内部事务,为新中国的建设方向提供指导。中国在国际舞台上展现出强大的外交能力,成功应对美国的多重围堵,让世界见证了中国的发展与崛起。他们不仅是并肩作战的亲密伙伴,更是亿万民众心中无比崇敬的精神象征。

相知相惜的珍贵情谊1972年那天,周总理得知主席突然昏倒的消息,自己在车里坐了半晌,才慢慢恢复了行动能力。我喘匀了气,心跳也慢慢恢复正常,顾不上多想,拔腿就往领导办公室跑。老搭档出了事,我这心里七上八下的,生怕他有个三长两短。望着这位并肩作战多年的老同志,总理心里一阵酸楚。他怎么也搞不懂,为什么这位老伙计会突然晕倒不省人事。总理焦急地守在病床旁,顾不上讲究那些繁文缛节,他一遍又一遍地呼唤着,只盼着主席能快点睁开眼睛。经过医护人员的全力施救,大约过了半个钟头,领导终于缓缓睁开了眼睛,总算让大家松了一口气。

这两位老前辈尽管曾与死神擦肩而过,但他们对国家的赤诚之心从未改变,始终携手为新中国的建设贡献力量。在他们心中,新中国的分量无可替代,任何事物都无法与之相提并论。不只是周总理对主席体贴入微,主席同样对周总理照顾有加,两人互相关心,彼此牵挂。1943年深秋,红军队伍正穿越茫茫草地,这段艰难跋涉正是长征途中的关键阶段。周总理作为副主席,健康状况每况愈下。繁重的工作让他疲惫不堪,持续发烧更是让他夜不能寐,连走路都成了难题。

中央领导们对周总理的健康状况非常担心,他们害怕突如其来的高烧会给他的身体造成难以预料的伤害。作为毛主席的亲密战友和知音,得知周总理身体欠佳的消息后,他立即着手寻找各种治疗途径和方案,希望能尽快帮助总理恢复健康。戴济民医生赶来时,带来了不太乐观的情况。总理连续多日发高烧,主要原因是肝脏功能出现了问题,很可能已经出现了化脓的症状,再加上身体营养跟不上,目前的状况确实让人难以放心。靠着戴医生手头剩下的那点针剂,药物和营养液通过输液进入体内,终于让滚烫的体温稍微降下来了一些。经过药物治疗,病人终于挺过了最危急的时刻,戴医生这才有机会处理肝脏化脓的严重病症。

鉴于健康状况存在随时恶化的风险,在获得中央批准后,决定采用担架运送的方式,让周总理安全通过草地。那天彭德怀和杨尚昆收到军委的作战指令,立即召集红三军团剩下的战士,准备投入战斗。过去扛着迫击炮的射手,如今加入了担架队,挑起同样艰巨的任务。经过长达六天六夜的持续护送,周总理在健康状况尚未完全恢复的情况下,穿越了绵延五百公里的毛儿盖大草原。整个运送过程累计超过一百四十个小时,确保了总理的安全抵达。在延安养病的那段日子,主席一直悬着心,直到周总理安全无恙,他才放下紧绷的神经。早在1972年,当周总理被确诊为癌症的消息传来时。得知周总理患病的消息后,毛主席立即组织中央医疗团队进行会诊。他神情凝重,反复念叨着:“怎么会得上这种病呢?”言语中透露出深深的忧虑与不解。以后只要发现对健康有益的东西,我就找人帮忙送到总理那里。

那时候,他的眼睛因为年纪大了得了白内障,正在南方静养,每天都得滴眼药水。医生特意叮嘱他,要少看点儿书,尽量让眼睛多休息。尽管工作繁忙,但主席始终坚持及时了解周总理的健康状况,他不仅要求随时汇报病情进展,还坚持每天亲自审阅总理的诊疗记录。然而岁月残酷,疾病缠身,1976年1月8日,周总理与世长辞。得知噩耗的毛泽东不禁潸然泪下,他躺在病榻上,听着工作人员低声念诵着周恩来逝世的悲痛消息。没错,那时候毛主席的身体状况已经非常糟糕,病情日益加重,吃不下饭,连服药都得靠别人帮忙。由于身体状况不佳,毛主席无法参加几天后为周总理举行的告别仪式。那天他一直打听现场的细节,因为没法亲自送别老友,眼泪止不住地往下掉。

让人意想不到的是,1961年这对感情深厚的伴侣也曾发生过一场激烈的争执。“争吵”背后的共同为民之心1961年那会儿,两位领导人看似在争执,其实内心都牵挂着对方。这种表面上的“争吵”,背后隐藏的是他们对百姓的深切关怀和无私付出。从1959年开始,我国经历了长达三年的艰苦岁月。干旱不断,庄稼收成一年不如一年,老百姓都担心吃不上饭了。各地都出现了食物供应严重不足的情况,紧接着各种疾病也开始大规模传播。

这一年真是雪上加霜,苏联见中国不肯完全倒向他们阵营,不愿和他们联手对抗美国,便大幅削减了对我们的支持。对中国来说,这一年走得并不轻松。当年作为国家领导人的毛泽东,目睹着刚刚成立的共和国面临内忧外患,内心充满了忧虑。为了应对各种政务难题,主席全力以赴地协调处理,力求探索出一条适合中国发展的新道路。当前最紧迫的任务,就是想办法帮助老百姓摆脱眼前的困难。尽管形势让主席无法放松,可他依然毫无畏惧。国家要强大,靠的是自己的人民,这一点主席心里非常明白。就在这关键的时刻,百姓们却遭遇了严重的粮食短缺,连最基本的温饱都成了奢望,这无疑是个急需解决的难题。

领导心里清楚,解决温饱才是当务之急。既然天气不好让庄稼收不上来,咱们就换个思路,先少收点儿。书记主动提出减少个人粮食供应,他每月自愿少吃两斤粮食,同时倡导大家改吃素食。"两斤"听起来可能不算什么,但在闹饥荒的年代,这点粮食足够让人活下来。对成年人来说,每月28斤粮食勉强够吃,现在减少到26斤,日子就更难熬了。作为领导表率,主席主动给自己立下了比常人更为严格的要求。他彻底告别了荤腥,连鸡蛋也戒掉了,每天只吃两顿饭。

天天忙得脚不沾地,工作多得堆成山,偏偏饮食上既缺蛋白质又少主食,身体都快被掏空了。再这么下去,身体肯定要出问题,周围的朋友们都很担心这个情况。得知主席的决心后,宋庆龄暗自下定决心,就算会违背主席的意愿,也要确保他的身体无恙。专门跑了一趟海鲜市场,挑了新鲜的螃蟹送上门,结果人家连门都没开。毛泽东的态度坚决得让人意外,他毫不含糊地回绝了宋庆龄的好意,坚持让她把带来的物品全部带回去,明确表示自己不会搞特殊化,绝不容许搞个人享受那一套。

为了让主席补充营养,宋庆龄执意将螃蟹留下,还特意吩咐厨师烹制。螃蟹煮好了,摆在桌上,主席总不能放着不吃吧?这多可惜啊!出乎意料的是,毛主席竟把那盘螃蟹全拨给了同桌,自己连尝都没尝一口。这可把大伙儿愁坏了,得想尽办法保证主席的营养跟得上。发现主席依然不吃肉,厨师灵机一动。他想到主席长期吸烟,平时吃饭口味偏重,于是决定从这个特点入手。于是,他们把猪皮炸成酥脆的油渣,沥干油后悄悄拌进饭里,想让主席吃得更可口些。这次尝试还是没成功,毛主席对厨师发了火。厨师没浪费粮食,把饭菜分给了忙碌的同事们。

1961年,周总理终于忍无可忍,决定叫停这个长期存在的“规则”。总理这天来找主席谈工作,注意到主席的裤腿高高挽起,原来是因为长期不吃肉,双腿浮肿得厉害,裤子都穿不下了。主席坚持拒绝吃荤,两人因此争执不下,场面一度十分激烈。不管总理怎么劝,主席始终坚持不碰荤腥,表示要等到老百姓都能吃上肉了,自己才考虑开荤。没想到,当总理又一次尝试说服时,语气明显加重了。就在这时,主席突然抛出一个问题,直接让周总理无言以对。周总理,您不也主动降低了粮食配额吗?您的供应量比我还少呢!双方都清楚彼此坚持的理由,谈话就此打住,谁也改变不了谁的想法。在接下来的岁月里,全国人民依然要共同面对饥荒的煎熬。

1961年年底,历经三年艰难困苦的日子终于结束,顽强不屈的中国重新看到了曙光。这两位杰出领袖始终不改初衷,用实际行动彰显了他们的坚定信念和不屈精神,为新中国的发展奠定了坚实基础。正是由于他们不计回报地为国家奉献,我们才能享受如今安稳的日子。