眼瞅着春节就要来了,年关难过,回家过年这关更难过。可明明疫情严峻,回家过年过程繁琐,为了传统仍然要排除万难回家;其中更有为数不少的人明明谁都知道回家后免不了又是一次不欢而散,仍然要形式上走一个团圆。一年一度魔幻的景象,充满了中式的虚伪……

坦白点。写这篇文前我暗自对自己说,坦白点。

为什么即便没钱,也要在回家过年的时候硬充一把大头。不希望家里担心什么的体面话请不要再讲,坦白说绝大多数都是因为在自己家人面前承认没钱的后果远远高于咬牙充大头的支出。

亲人可能不是避风的港湾,而是亲情债的清算。

我在很小的时候便明白了“报喜不报忧”的意义。小时候在学校里打架,打赢了还罢,若是打输了,或是莫名其妙的被高年级的欺负了。回家告诉家人,多半的结果就是自取其辱——为什么不打别人,就打了你?打不过人家还不老实一点儿?你看看人隔壁家谁谁谁,大人们每天生活得这么不容易,你能不能让我们省一点儿心?

我从小长得体格不健壮,为了能让家人“省心”,只能硬着头皮和小混混们交朋友,参与更多的群架结下更多的梁子。终于有一天一个人单独被几个对头遇到,打到骨折,住了一年医院。

时至今日,说起这段住院经历。仍然是“从小就没让人省心”和“当初是谁没日没夜的在医院守着你”

在刘墉写的《人情债》的文末有这样一句——即使借的人不怨一辈子,受的人也可能亏欠一生。形容亲情债也再合适不过。

前些年想着小型创业,做了几年住宿业感觉有些经验后想自己开一家店。开店前四处筹措资金,不出意外最难借的钱是问家里拿的。经营出现压力,现金流特别紧张的时候,唯一催着你还钱的是你的家人——“早就说你做不成,自己什么斤两不晓得,家里什么家底不晓得,赶紧的把我的钱还回来,不能这么让你随便霍霍……”“你知不知道这都是我怎样辛辛苦苦给你攒的老婆本”

于是在那年的春节,为了节约开支,我辞退了店里的前台和保洁,一个人应对着一家店节假日的高峰。其中最忙的一天,根本来不及吃,只好买了一大桶牛奶,随时有空随时喝一口。坦白说,艰苦奋斗扯的,只为尽早拿钱堵住家里人的嘴。

前段时间PDD员工的事情又让社会掀起了对过劳死的讨论。但是一个个过劳死的社畜背后,真正逼着他们的,仅仅是公司吗?甚至一定程度上我觉得PDD说的没错,那些底层的人,哪个不是拼了命在去讨生活。而单选择工作这件事上每个人都有选择。但是在有了亲情和道德的绑架后,每个人都身处无尽无间的道上,没得选。

因为这个世界上可能最对你没信心,最瞧不上你的人就是你的家人,你必须不断的用钱和工作证明父母没白养你。不然你觉得为什么他们急着让你繁衍下一代?

因为你欠银行的,有明码标价的利息,确定的偿还金额和日期;欠朋友的,有约定的时间,和把钱借给你时就有的信任。

但有一种亏欠,永远让你偿还不完。有一种恩,让你永远报答不完。而这个无奈是无解的,永远无法坦白的,根本无法沟通的。不信?一个很简单的验证,如果用父母“爱”你的方式去“爱”父母,有多少家庭要断绝亲子关系?

在“我是你爸妈”是所有问题的终极回复时,在中式虚伪和稀泥的文化中,父母从来无需用对待一个人的角度去和子女交流,在父母面前子女是不需要人格的。子女的存在似乎完全可以认为是父母的资产,做的一个理财,放的一笔滴水之恩就有涌泉相报的高*利*贷。

此时的关怀和爱就像是开了免密支付一样,一不留神,又欠了一笔。每次的交流最终都演变成了亲情债的核算,再无亲密,只剩算计。逐渐地,一次次”要不起“的习惯演变成了遇到一切幸运都觉得”我不配“的心理障碍;一次次”对不起“的无力哀求演变成了是不是有钱了就可以赎回一切的终极觉悟。

席瑞曾在《奇葩说》里这样讲——我觉得正常的人应当是有欲望但是没有亏欠感,但不知道为什么,我从来不敢有欲望,还充满了亏欠感。

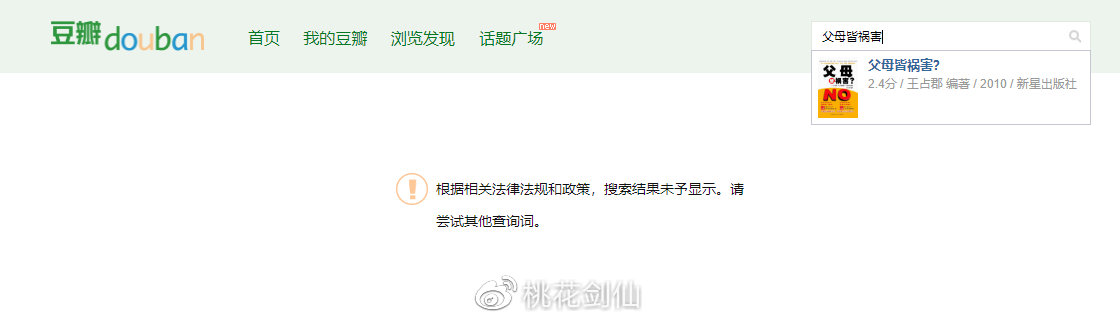

BTW:D瓣之前有个小组叫“父母皆祸害”,发文时搜了一下,小组已经和谐了。但是魔幻的是,把小组里的故事无耻剽窃来集合成的书却有词条。

鉴于这等人血馒头一般魔幻的现实。严正声明,本文所有内容禁止一切形式的转载,摘录!