文/桐城一派

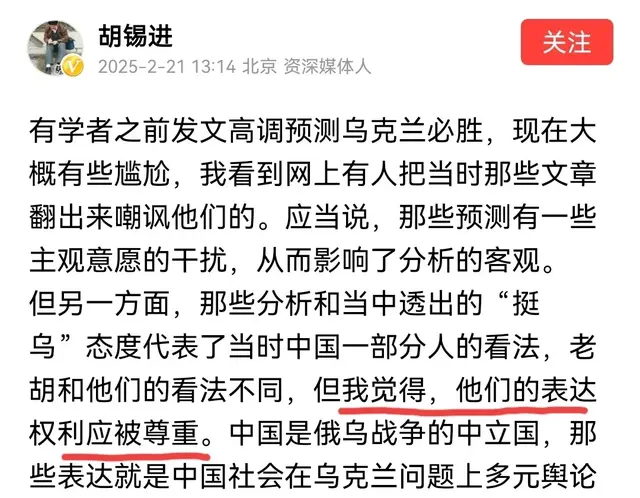

作为中国舆论场最具话题性的媒体人之一,胡锡进的名字常与“和稀泥”“墙头草”等标签绑定。从《环球时报》退休后,他以自媒体身份活跃于公共讨论中,其言论风格因频繁的立场摇摆和模糊表态屡遭质疑。

这种“平衡术”虽为他赢得部分支持,却也使其深陷舆论漩涡,成为公众眼中“原则缺失”的典型代表。

一、争议事件中的“平衡术”:左右逢源还是立场缺失?

1、笑果文化辱军事件:从辩护到沉默的立场反复

2023年5月,脱口秀演员HOUSE因演出内容涉嫌侮辱解放军引发众怒,官方迅速处罚涉事公司并立案调查。胡锡进却连发三文为笑果文化“降温”,称事件“未辱军”,主张“让市场解决”,甚至呼吁“治病救人”,引发网友激烈批评。

其言论被认为弱化事件性质,将原则问题模糊为“反思即可解决”的普通错误。面对舆论反扑,胡锡进罕见关闭评论区,被讽刺为“昨天胡锡进,今天胡锡退,明天胡和泥”。

2、使馆车违停事件:从批评到宽容的态度反转

2024年6月,亚太空间合作组织秘书长余琦因滥用外交车牌违停并辱骂路人,胡锡进最初严厉批评其行为“丢人”。然而在余琦道歉后,他迅速转向呼吁公众“宽容”,强调“社会舆论已是惩罚”。

这种前后不一的态度被质疑“看人下菜碟”,暴露其对特权阶层问题的回避倾向。

3、宝马MINI风波:模糊争议焦点的“降温论”

在2023年上海车展宝马区别对待中外顾客事件中,胡锡进承认企业错误,却将舆论批评定义为“过度上纲上线”,试图将“崇洋媚外”与“热情好客”混为一谈。此举被网友批评为混淆是非,实质是为资本开脱责任。

二、“和稀泥”策略的深层逻辑与舆论反噬

胡锡进的言论风格常表现为“先批评、后调和”,试图在官方立场与民间情绪间寻找平衡点。例如在农夫山泉包装争议中,他反对将设计问题政治化,强调爱国主义不应成为攻击工具。

在疫情讣告风波中,他引用专家观点淡化公众恐慌,却因“代表群众不害怕”的表述遭编剧汪海林痛斥。这种“两头不得罪”的话术,本质上是一种风险规避:既呼应主流价值观,又保留对争议事件的弹性解释空间。

然而,当涉及解放军荣誉、民族尊严等原则性问题时,这种策略反而激化矛盾。网友批评其“对敌人像春风,对同胞如严冬”,在底线问题上“用和稀泥消解正义”。

更讽刺的是,他自诩的“理性中立”常被舆论解构为“精致利己主义”——通过模糊核心矛盾,既维护流量热度,又避免卷入深层争议。

三、公众期待与媒体人责任的错位

胡锡进的困境折射出中国舆论场的复杂生态:一方面,民众渴望媒体人坚守原则,尤其在涉及国家尊严、军队荣誉等议题上明确表态;另一方面,部分公众人物为维持影响力,选择以“平衡”姿态游走于不同立场之间。

这种矛盾在胡锡进身上尤为突出:

1、历史身份的矛盾:作为前军方记者和体制内媒体人,其言论被期待更具原则性,但退休后的自媒体身份又迫使其追逐流量,导致立场摇摆。

2、话语策略的失效:在信息透明的网络时代,公众对“端水式评论”的容忍度降低,要求更直击本质的批判性思考。

3、信任危机的加剧:频繁的“自打脸”行为(如一天内转变对同一事件的态度)使其公信力受损,被贴上“墙头草”标签。

四、反思:舆论场需要怎样的公共表达?

胡锡进的案例为媒体人提供了深刻警示:在复杂议题中寻求平衡并非原罪,但若以“和稀泥”替代原则性思考,则可能沦为“伪中立”。

正如网友所言:“对无关痛痒之事和稀泥尚可容忍,但对底线问题模糊立场,实则是纵容恶行”。真正的公共讨论应建立在明确的是非观基础上,而非以“理性”之名消解核心矛盾。

当“平衡术”异化为“投机术”,不仅个人声誉受损,更可能削弱社会共识的构建。