在历史长河中,胡适与毛泽东的交往曾被寄予厚望,最终却走向了决裂。

这段关系的演变背后,隐藏着怎样的时代密码?

当思想的火花在五四运动的浪潮中碰撞,当革命的烽火与自由主义的理念相互交织,他们的选择又如何影响了中国思想界的走向?

胡适离开大陆前夕的那两件事,究竟是什么让他与曾经的“学生”毛泽东彻底分道扬镳?

昔日导师

昔日导师1917年,北平正处于新文化运动的风潮之中,北京大学成了思想变革的摇篮,陈独秀、胡适、李大钊等一众学者,正掀起一场针对封建思想的猛烈批判。

当年,胡适刚刚结束留美求学,带着“实用主义”理念回到国内,26岁的他意气风发,以北大教授的身份投身新文化运动,成为思想界的先锋人物。

他的文章逻辑缜密、观点犀利,常常能在学界引起轰动,许多有志青年都对他的思想推崇备至,而毛泽东便是其中之一。

毛泽东比胡适年幼两岁,当时正在湖南一师求学,通过《新青年》与北大新思潮建立了思想联系,一度在心底把胡适视作思想导师。

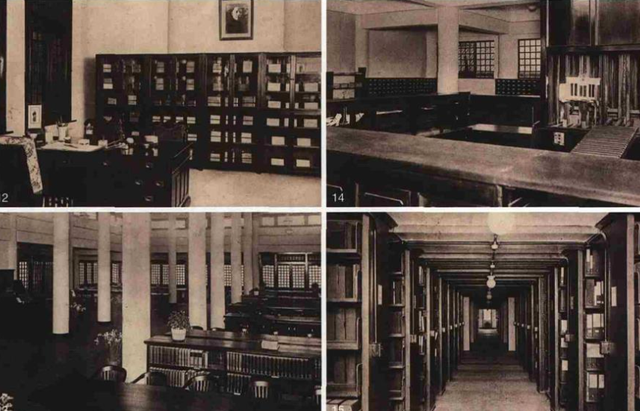

1918年,初到北京的毛泽东并在恩师杨昌济的帮助下,成为北大图书馆的一名管理员,让他有机会近距离接触最前沿的思想,尤其可以偶尔旁听仰慕已久的胡适的课程。

他喜欢胡适那种不拘泥于传统的思想方式,也认同胡适推崇科学与民主的观点,尽管当时的毛泽东尚未形成完整的政治理念,胡适等人的学说无疑在他思想世界里埋下了一颗种子。

两人也曾有过面对面的交流,那是一次关于新文化运动的讨论,毛泽东满怀激情地阐述自己的看法,而胡适则耐心倾听并给予了鼓励,交谈虽短暂却让毛泽东受益匪浅。

1919年,五四运动爆发,这场运动迅速席卷全国,毛泽东也在湖南积极组织学生参与,然而,胡适对这场运动的态度却保持了克制。

他认为,青年人应该更多地研究问题,而不是投入政治斗争,这种观点在当时遭到了许多人的批评,也使得他与进步青年之间的距离逐渐拉大。

尽管如此,毛泽东依旧对胡适充满敬意,只可惜,这份敬仰在之后的岁月里最终被彻底改变,转折点就发生在胡适离开大陆前夕。

决裂开端1945年初春,抗日战争接近尾声,国共两党开始为战后中国的政治格局展开较量,胡适已经远离国内政坛多年,正以知识分子的身份在国际舞台上活跃。

而就在这关键时刻,他与中共代表董必武的一次对话,让毛泽东彻底改变了对他的看法。

3月末,联合国大会在旧金山召开,作为国民政府的重要文化代表,胡适被派往参会,与此同时,中共为了争取国际社会的支持,也派遣了董必武赴美。

当董必武主动向胡适发出会面请求时,胡适并未拒绝,两人相约在一家私密茶馆,气氛看似轻松,实则暗潮涌动。

“我党希望得到您的支持。”

董必武的语气既诚恳又带着些许试探,胡适微微一笑,端起茶杯轻轻抿了一口,并未急于回应,片刻后放下茶杯,缓缓说道。

“中国的未来,应该走一条和平的道路。”

“胡先生,您是推动新文化运动的先驱,难道不希望看到中国真正的变革吗,只有真正的人民力量,才能让这个国家站起来。”

“我一直主张和平改革,政治变革不应建立在暴力的基础上,武装斗争最终带来的只是更大的伤痛,而不是社会的真正进步。”

显而易见,这场谈话从最初的试探变成了理念上的交锋,胡适始终坚持自己的立场,甚至引用了《淮南子》中“无为而治”的理念,希望中共能够以和平方式参与政治竞争。

两人的讨论持续了很久,最终,胡适仍未改变立场,董必武意识到,这次对话不会有结果,只能无奈地结束谈话。

“胡先生,我们都希望中国变好,只是走的路不同,希望未来,您能看到真正的民众意愿。”

谈话结束后,董必武向毛泽东汇报了会面的结果,毛泽东听后沉思良久,最终只是淡淡地说了一句。

“他还是没看清这个时代。”

而这场未能达成共识的交谈,终究成了毛泽东与胡适之间关系的转折点,曾经的新文化旗手已然站在了不同的道路上,毛泽东也不再抱有任何期待。

之后的一天,胡适在纽约收到了一封来自国内的报纸剪报,上面刊登了一篇文章,核心内容是一位国民参政员的访谈记录,正是曾经的北大学生傅斯年。

访谈中,傅斯年描述了自己在延安的所见所闻,提到毛泽东在见到他时,神色间仍流露出些许昔日的情谊,两人还都曾是胡适的学生。

毛泽东一度亲口嘱托傅斯年,代他向胡适问好,傅斯年在文章的最后写道。

“毛先生仍然记得胡先生,当我转达他的问候时,他微笑着点头。”

胡适读完这段话,陷入了沉思,他曾经的学生,如今已经成为中国政坛最有影响力的人之一,而他自己却远在大洋彼岸,眼睁睁地看着国内的局势朝着他不愿意接受的方向发展。

他感到不安,也感到一种无法言说的失落,自己必须做点什么,索性提笔写下了一封电报,准备发往延安。

电报内容并不长,每一个字都承载着胡适对中国未来的期望,没有多余的寒暄,而是开门见山地写道。

“放弃武力。”

在胡适看来,这四个字是他对毛泽东的忠告,是一个仍然怀抱理想的知识分子,对国家前途的善意劝诫,希望毛泽东能够放下武装斗争,融入国民政府的体制之中。

他认为,这才是中国走向现代化的唯一道路。

当电报送到延安时,毛泽东只是淡淡地扫了一眼,随后便将其搁在一旁,脸上的神情没有丝毫波动。

胡适的这封电报没有得到毛泽东的任何回复,在那个风起云涌的年代,胡适的声音早已被更大的时代浪潮所淹没。

从此以后,毛泽东不再谈论胡适,曾经对胡适怀抱的敬仰,早已在多年的历史变迁中化为乌有,胡适也渐渐意识到,自己与中国现实已然有了一道不可逾越的鸿沟。

这封电报成了两人关系的最后一个注脚,昔日思想导师与热血青年,自此走上了完全不同的道路,再无交集。

最终诀别1948年,解放战争的战火已经烧遍全国,国民党统治摇摇欲坠,北平也即将迎来新的变局,此时,远在南京的胡适正在面临人生中一个至关重要的抉择。

是留下,还是离开?

此时的胡适头发斑白,身影比年轻时更加消瘦,但他仍在坚持自己的立场,试图用言论来影响中国的未来,然而,现实并没有站在他这一边。

北平即将和平解放的消息传到南京后,国民党政府内部一片混乱,不少高级官员开始秘密安排家眷撤离,准备随时南下。

胡适心里清楚,自己已经成为一个政治上的“孤岛”,国民党对他不信任,共产党对他也心存疑虑,而他自己又无法去迎合任何一方。

就在这时,他收到了一则来自北平的消息,是毛泽东通过某位中间人向他传达的一个意向。

“如果胡适先生愿意留下,我们可以安排他在北京图书馆任职。”

这句话既是邀请,也是一种态度,直到此时,毛泽东并没有彻底否定胡适,仍然愿意给这位曾经的新文化旗手一个归宿。

对于一名学者来说,北京图书馆馆长的职位无疑是尊重与认可的象征,尤其是在那个动荡的时代,这样的安排更是一种难得的宽容。

然而,这份邀请摆在胡适面前,他却只是淡淡一笑,如果他选择留下,意味着自己必须接受共产党执政下的新秩序,他的“自由主义”理想必须让位于现实政治。

很明显,胡适的骄傲与信仰让他无法接受这样的妥协,他曾在无数次演讲中强调言论自由、民主宪政,他相信一个国家的进步,必须建立在和平演变的基础上,而不是武力革命的胜利。

当初,他劝毛泽东“放弃武力”而遭到了无视,如今,毛泽东以胜利者的姿态邀请他留下,表面上是善意,但在胡适看来,这更像是一种现实的讽刺。

就这样,他坐在书房里,回忆起二十多年前,在北京大学的课堂上,那个曾坐在角落里认真听讲的毛泽东。

当年的他对自己充满敬意,一度自称“胡适的学生”,如今,这位曾经的“学生”已经成为改写中国历史的领袖,而自己却成为了被时代抛弃的一员。

那一刻,胡适突然意识到,他与毛泽东的道路,早在几十年前就已经分开了,由此选择了离开,没有公开宣称决定,也没有解释太多,只是默默收拾行囊,搭上了前往台湾的飞机。

北平的寒风中,毛泽东收到消息,胡适已经走了,他沉默地望着地图良久,挥了挥手,让身边人把胡适的名字从统战名单上划去。

自此以后,毛泽东再未在公开场合提及胡适的名字,那个曾经影响过他的文化导师,彻底成为遥远的回忆。

而胡适远渡重洋后,也很少再提及毛泽东,他知道,自己已经被时代所淘汰,当年坚持的理念也注定不会成为新中国的主流。

1950年,毛泽东在一次内部会议上曾谈及知识分子的作用。

“有些人,读书很多,知识也不少,但他们不明白历史是如何发展的。”

没人知道,他是否在暗指胡适,而远在台湾的胡适,则在日记中写下了一句话。

“书生误国,亦误己。”

这句话,或许是他对自己一生的总结。

曾经的文化旗手,曾经的革命导师,曾经的思想先锋,最终被历史洪流冲散,各自站在时代的两端,再无交集。

【免责声明】:文章描述过程、图片都来源于网络,为提高可读性,细节可能存在润色,文中部分观点仅为个人看法,请理性阅读!如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!