1946年3月17日,一场暴雨吞噬了南京与上海之间的天空,电闪雷鸣之中,一声轰然巨响划破岱山的宁静。

一架编号222的军用飞机坠毁,机上乘客无一生还,其中最引人注目的,是国民党特务头子戴笠。

他的死,迅速在各路情报电台间扩散开来,瞬间掀起轩然大波,关于他去世和坠机的真相,外界一直众说纷纭。

几十年后,台湾一位年迈老妇在临终前,说出了关于戴笠之死的真相:坠机是一场骗局,却始终无人相信。

这位老妇是谁?为何她说的话没人相信?

乱世崛起戴笠幼年丧父,家道中落,母亲一人撑起风雨飘摇的家,靠缝补维持生计,戴笠虽然时常挨饿,但也打下了他性格中那股不服输的狠劲。

他从小就聪慧过人,读书过目不忘,时常在私塾中拔得头筹,这也让他母亲觉得,或许书本能成为他们母子翻身的希望。

可惜的是,戴笠到了少年时期,便染上了父亲曾经的恶习——嗜赌如命,学校里的功课他仍然应对自如,可放学后却频频出现在街头巷尾的赌局里。

更可怕的是,他不仅参与其中,甚至已经能熟练地在牌桌上出千,直到一次被校方抓个正着,他被当众勒令退学。

此后的几年里,戴笠干过苦力,当过店小二,也曾混迹于地痞之间,他曾加入浙军模范营,但由于他赌瘾不改,因为一次军中赌局闹出事端,被军法处置除名。

之后,戴笠回到了故乡,为了寻找更多的生活可能,他开始四处游历,曾到嵩山少林寺习武,也曾在大山深处与绿林好汉为伍。

他学刀练剑,骑马射箭,身手越发敏捷,也结识了不少江湖上的人物。

到了二十七岁时,他已能在家乡聚集一批青年,组建起一支小型的民兵组织,还能与地方军阀进行小规模的武装对抗,虽名不正言不顺,但却在当地赫赫有名。

真正引发他命运转折的,是一位叫毛人凤的同乡,此人彼时已在国民党情报系统中小有地位,他看中了戴笠的胆识与野心,便主动向他伸出了橄榄枝。

毛人凤的资助让戴笠有机会报考黄埔军校,第一次报考,戴笠因缺乏推荐人和背景未能如愿。

但他并未放弃,转而寻求另一位重量级人物的帮助——戴季陶,这位国民党的高层人物,因与戴笠有远亲关系,又见其为人机警,便将其收入门下。

在戴季陶的引荐下,戴笠终于以六期生的身份进入了黄埔军校,戴笠善于察言观色,也懂得揣摩人心,很快便在同侪中脱颖而出。

黄埔的老师和同学大多来自权贵之家,而戴笠则凭借过人的情报分析能力和执行力,成为蒋介石眼中最为可用的一枚棋子。

北伐战争打响后,戴笠被派往前线执行情报收集任务,与其说他是在为军队服务,不如说是在为自己铺路。

他所搜集到的重要消息,第一时间不是交给上级,而是送到了蒋介石手中,通过这样“越级邀功”的方式,他直接建立起与蒋的私人关系。

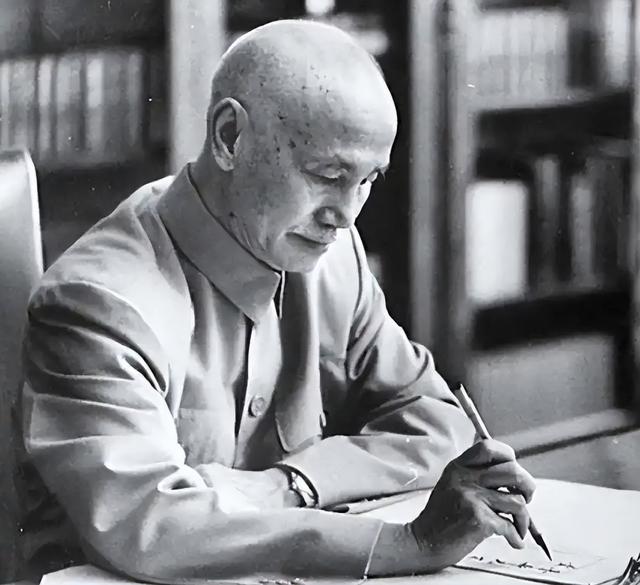

特务头子1932年,一个新的机构在蒋介石的亲自拍板下悄然成立——复兴社,这不是传统意义上的党务机关,也不是地方军队,而是一支直属蒋介石的“隐形军队”。

不久之后,它的特务处也就是后来的“军统局”正式挂牌,而这个处长的位置,毫无悬念地落在了戴笠的手中。

军统成立后,戴笠四处物色人才,不问出身,只问是否“敢干、能干、忠诚”。

许多街头出身的狠角色、小人物,都被他吸纳进来,在极短时间内建立起一个拥有完整链条的情报系统。

更厉害的是,戴笠懂得“立规矩”的重要,他设立了极其严格的纪律体系:特务的行踪必须按时上报,行动失败者必须自裁谢罪,违反军规者,轻则撤职,重则密处。

当然,戴笠不是只会树立恐惧,他还很懂人心,他鼓励下属称呼他为“戴老板”,刻意塑造出一个平易近人的形象。

他在军统内部亲自授课,讲授情报战的战术技巧,从监视、窃听、暗杀、伪装、反侦察到心理战术,一应俱全。

他将军统打造成一个分工明确、各司其职、相互监督又彼此协作的“情报机器”,在他的带领下,军统的触角迅速伸展到全国乃至东南亚的多个城市。

他们在街头巷尾设置据点,安插眼线,从路边小贩到茶馆伙计,从列车乘务员到饭店掌柜,都可能是军统的耳目。

他们监听电话、截取信件,甚至深入学校、工厂、机关单位,采集一切对蒋介石不利的风声。

抗战爆发后,军统正式进入战时状态,他们不仅负责反间谍工作,还参与暗杀、劫掠、策反敌军等任务。

戴笠亲自指挥了多起惊心动魄的行动,比如对日伪高级军官的刺杀,或者对潜藏在国民政府内部的间谍清除,这些任务几乎无一失败。

而这把刀的背面,却也写满了秘密,戴笠与蒋介石之间的关系远不止上级与下属那么简单。

身为军统的首脑,戴笠掌握着蒋介石无数不可见光的事务:暗杀令的签发、党内斗争的黑料、金钱流向的隐秘账目,乃至蒋与地方军阀、财阀之间不为人知的交易。

他越是忠诚,越是危险,因为他知道的太多,而他也很清楚这点,所以始终小心翼翼地经营与蒋的关系,从不越界,但也绝不卑微。

戴笠用铁腕和智慧织出了这个国家最庞大也最恐怖的地下帝国,同时也一步步将自己推向了危险的高处。

雨夜坠机

雨夜坠机1946年3月17日深夜,南京一场暴雨中,一架编号为“222”的专机在西郊的岱山坠毁,机上人员无一幸存。

第二天清晨,当搜救队赶到现场时,映入眼帘的,是被大火焚毁的残骸、扭曲的金属,以及难以辨识的焦黑尸块。

而在这些残骸之中,有一具遗体的嘴角残留着一颗镶金的牙齿,这一细节,成为了现场指认戴笠死于空难的重要“物证”。

戴笠死于空难的消息传遍全国,军统系统震荡,南京城内外一片肃杀,但随之而来的却是无尽的猜测。

以戴笠一贯的谨慎性格,怎会在恶劣天气下坚持起飞?更何况,他对飞行路线、气象、随行人员等事无巨细,极少留下纰漏。

这场突如其来的空难,怎么看都像是一场“安排得太顺利”的意外。

围绕戴笠的死亡,坊间流传着众多版本,其中最引人遐想的,是关于他“旧情复燃”的传闻。

据说坠机前数日,戴笠曾执意修改航线,要求专机先降落上海再转飞南京,而就在上海,住着一位曾让他魂牵梦萦的女子——胡蝶,一代红极一时的影星。

据说在那场暴雨之前,他们已秘密筹备婚礼,由此推测,戴笠之所以强行绕道上海,正是为了赶赴与胡蝶的最后见面。

也有人说,那日胡蝶遭遇不测,戴笠得知消息后心急如焚,才不顾天气执意飞行,结果酿成悲剧。

而流传最广的说法就是,戴笠的存在已经引起了蒋介石的忌惮,所以他安排了这场空难。

但这一切都仅停留在传言层面,事情的真相始终扑朔迷离,令人意想不到的是,在戴笠去世多年后,台湾一位老妇人临终前在病榻上说出了关于他坠机的另一种说法。

临终自白多年后,台北一家医院的病房内,一位年逾八旬的老妇人躺在病床上,她叫陈华,一个在台湾默默无闻度过晚年的女人。

但实际上,陈华并非普通的老百姓,鲜有人知,在民国动荡年代,她曾是军统系统中一名少有的女特工。

而她最大的秘密,就是曾与戴笠,有着一段尘封的情感纠葛,据她晚年回忆,1946年3月16日晚上,南京召见的命令送达时,戴笠情绪波动极大。

他把陈华单独叫到办公室,没有任何铺垫,便直言:

“如果这次回不来了,一些事情,你要记着。”

接着他像布置行动一样,一项项交代安排,语气冰冷,却在话尾骤然一转:

“你别怪我,早知道,这条路不好走……”

陈华没敢问太多,但她记得,戴笠最后的一句话是:

“如果连我也不被信任,那我宁可先走一步。”

第二天,她便收到飞机坠毁的电报,她赶往岱山事故现场,看到了那片被焚毁的焦土与残骸。

尸体面目全非,混乱一片,她试图从一堆焦黑中寻找一丝熟悉的痕迹,但找不到,直到有人找到那颗金牙,才终于宣布:

“戴老板,走了。”

陈华没有哭,她心里很清楚,以戴笠的谨慎,那样的天气他不会强行起飞,除非,他是下定决心,要用这样的方式走完人生最后一程。

至于那架飞机上的其他人,是他安排的牺牲品,还是命运的陪葬者,已无从查证。

自那之后,她沉默了几十年,她退出军统,在台湾改名换姓做了护士,仿佛从未参与过任何间谍活动。

她将那段情感、那段历史、那份真相都深埋心底,从不提起,直到病魔缠身,弥留之际,她才终于松口。

“他是自裁的,”她喃喃道,“他不愿被蒋介石亲手处理,更不愿眼睁睁看着自己一手打造的军统变成他人手中的武器,他要守住最后的尊严。”

有人将她的这段陈述记录下来,却不敢公之于众,因为根本没人相信,她所声称的“自杀说”,并没有确凿的证据佐证。

戴笠坠机的真相到底如何?这段谜团或许永远没有答案,死亡的真相也许早已不再重要。

【免责声明】:文章描述过程、图片都来源于网络,为提高可读性,细节可能存在润色,文中部分观点仅为个人看法,请理性阅读!如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!