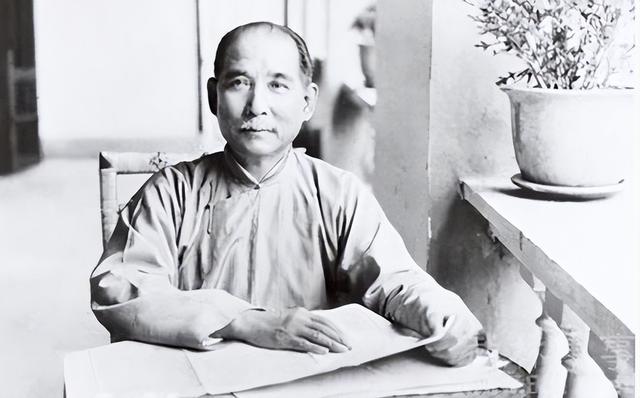

“四面楚歌”这个词常被我们用以形容军事战争中的一方处于腹背受敌、孤立无援的境地。很难想象这个词汇会用在民主革命的先驱孙中山身上,而且是在他就任中华民国“临时大总统”的高光时刻。

自1912年1月1日至2月13日,孙中山的法定执政生涯不过40余天时间,在这昙花一现的总统光环下,他用签署法令的形式在移风易俗方面展开了行之有效的改革举措,为民国初年的底层群体争得了在权利和地位平等上前所未有的一丝温存。

令人遗憾的是,饱经风雨沧桑后得以“千呼万唤始出来”的中华民国,却并没有“善待”这位奔波操劳的大总统,相反,在这40余天的时光里,他好似度日如年。

首当其冲的是不被国际社会承认的孤立无援境地。既然是以资产阶级为主体的民主革命政权,成立之初自然少不了来自西方的英、美、法等资本主义大国和邻国日本、俄国的承认继而建立外交关系。

出乎意料的是,孙中山在临时政府成立后的第四天即以大总统名义向世界各国抛出了礼仪友好的“橄榄枝”—《宣告各友邦书》,表明了中华民国张开双臂,欢迎与世界各国交朋友。内容足够丰富、言辞足够恳切、态度足够友善,但最终结果也足够惊羡:美国、日本、俄国公开表态反对,英、法两国则不置可否。

忙活了半天,最后成了赔本赚吆喝了,孙中山不免内心压抑烦闷:民国新立、政体初定,原本希望借助意识形态上的共识和此前积累的外事基础与西方大国谋求合作共赢,最后得到的却是对方基于自身利益特权无法得到满足而弃如敝履的态度。这不禁让他感觉到一丝危险正在悄然而至。

更让他感到焦虑的危险源于同盟会内部涣散带来的政治危机,尽管这种危机在成立之初便不可避免的存在着,但现在显然随着革命的胜利而愈发明显和激烈了。

一方面是宋教仁、谭人凤、陈其美等革命党元老人物开始谋划成立同盟会以外的新党派,大有与前者分庭抗礼之意,而汪精卫、胡瑛等人更是有过之而无不及,索性直接与此前反对民主共和的立宪派打得火热,双方意欲成立一个名曰“共和统一会”的组织;另一方面则是在武昌起义中被“赶鸭子上架”的督军黎元洪利用革命党人内部拉帮结派的矛盾将湖北军政府内与自己政见不合的人纷纷撤职乃至杀鸡儆猴。

如何平衡流血革命与政党政治之间的关系,如何整顿软弱涣散的同盟会与雨后春笋般崛起的新政党之间关系,成了摆在他面前最迫切、也是最棘手的问题。

但当自己真正作试图整顿的努力时,却显得事倍功半,相反,自己的威信却随着整顿的进行而有日益下降的趋势。

仔细想来其实不难理解。原本孙中山得以在各省代表的公推之下出任临时大总统,是基于大家普遍相信他的革命资历和能力、声望等能为新组成的临时政府带来地位、财政和话语权上的新气象,但当他们反应过来这种新气象只是一个可望而不可即的愿景时,便会不约而同的表现出对孙中山的不满。

时至今日,这种实用主义的观点依旧不乏在某些工作场合中占据主导地位。

对外得不到国际社会的普遍承认,对内又面临着随时有可能演变成一盘散沙的同盟会组织,孙中山已然有些心力交瘁,但他真正要面对的困境,还远不止这些。

以武装革命形式建立的新政权要得到巩固发展,最直接有效,也是最让孙中山焦头烂额的,还是一个字:钱!

与北洋军对峙的武汉前线将士需要钱,新政权的各项运转也需要钱,但彼时的国库空虚却是摆在面前的不争事实。原本可以确保政府运转的关税随着辛亥革命的爆发和列强沆瀣一气用其作抵押偿还贷款和合约赔款而尽归洋人控制;至于盐税,除了用以偿还部分外债,剩余部分因两淮盐场的负责人、民国实业总长张謇的一力反对而作罢。

在张謇看来,涉及盐、铁等具有关键意义的行业和部门,要慎之又慎,尤其不能轻易将其与列强在华的利益挂钩。这个观点在我们今天看来是值得称颂的,至少在民国初年的混沌历史状态下能保持一种清醒的头脑,这是极为难能可贵的,但从另一个层面看,这无疑加剧了孙中山“四面楚歌”的执政压力。

此后的日子里,孙中山先后尝试过以抵押大型综合企业借款和以满洲为条件争取日本财政援助的方案,但都以失败而告终。究其原因,除了日后人尽皆知日本侵略中国的“司马昭之心”日益膨胀外,袁世凯的干预和直接出手起到了最直接的推波助澜作用。

对日本人而言,一直以立宪派标榜自居的袁世凯是他们日后攫取在华利益最大化的最佳代理人选,何况此时的老袁内主满清内阁总理大臣,外握北洋军杀伐大权,从哪个角度分析他似乎都是那个能“力挽狂澜”的人。

确定了这一点,袁世凯与孙中山关于“正统地位”之争也就逐步演变成攸关国家命运的头等大事了。袁世凯张弛有度,春风得意,相比之下,面对列强、同盟会员、财政大员和袁世凯派驻武汉前线的北洋军“四面楚歌”,孙中山显得更加忧心忡忡。

一边是如何保证革命胜利的果实能安然保存,另一边是未来革命道具将沿何种路线方针走下去,又是否会变了颜色?

这些问题从他民国元年1月14日确定与袁世凯就“清帝退位,宣布共和,首推袁氏”的条件和谈开始,至当年2月13日的一个月时间里反复萦绕在自己脑海中,苦思冥索却似乎又难以找到一个具体明确的答案。

2月15日这天,南京临时政府参议院召集17省代表公投袁世凯为中华民国临时大总统。与欢呼雀跃的掌声相比,孙中山有着难以言说的伤感。

几乎同一时刻,他与数万名兵士庄严肃立在南京明孝陵前瞻仰参观,似乎在向这座古老文明的城市和自己昔日奋斗取得的成果做着最后的告别,触景生情却也心绪满腹,他仿佛想到了唐代诗人李白的那首诗作:“行路难,行路难,多歧路,今安在?”

当然,未来的岁月里自己将会用行动证明“诗仙”的那种理想主义状态:“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。”

因为,孙中山之所以被称之为“革命先驱”,并不在于他创立了什么样的党派,也不在于他坐到了象征“国父”位置的总统宝座,而是他为了革命信仰追求,能够在屡战屡败和屡败屡战的反复进程中矢志不渝。

这种革命精神,不正与日后共产党人“为有牺牲多壮志,敢教日月换新天”的精神风貌不谋而合吗?