近日,中共中央、国务院印发《关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路线的实施意见》(以下简称《意见》),明确提出将福建省定位为“两岸融合发展示范区”,赋予其推动祖国统一进程的战略使命。这一政策不仅标志着福建在两岸关系中的角色升级,更释放出大陆推进国家统一进程的强烈信号。

一、福建:地理与历史的双重使命

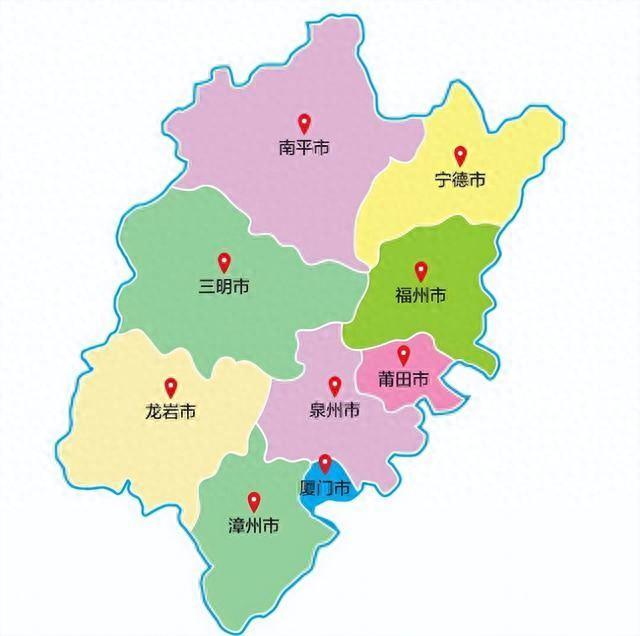

福建与台湾隔海相望,两地直线距离最短处仅约130公里。从地理上看,福建是大陆距离台湾最近的省份;从历史上看,两地血脉相连,80%以上的台湾同胞祖籍可追溯至福建。这种天然的“地缘+血缘”优势,使福建成为两岸交流的“第一窗口”。

《意见》首次将福建的定位从“经济合作前沿”提升至“国家统一战略支点”,要求福建在经贸、社会、文化等领域全面深化两岸融合。例如,支持福州、厦门、平潭打造“台胞生活圈”,扩大台胞在医疗、教育、社保等方面的“同等待遇”,并试点台湾同胞参与基层治理。这一系列政策背后,是对两岸“共同家园”理念的实践探索。

二、经济融合:从“单向输血”到“双向共赢”

过去40年,福建凭借台商投资区、对台贸易口岸等政策,累计引进台资项目超过1.5万个,实际利用台资超350亿美元。然而,传统模式以大陆提供优惠政策吸引台企为主,而此次《意见》更强调“共建共享”。

政策提出三大突破:

1. 共建产业链:在电子信息、机械制造等领域,推动闽台企业联合制定行业标准;

2. 金融互通:支持福建设立两岸金融创新试验区,试点台资银行开展人民币业务;

3. 农业合作:在漳州、龙岩等地建设台湾农民创业园升级版,允许台胞承包土地发展现代农业。

这一转向意味着,两岸经济合作正从“单向依赖”迈向“深度融合”。数据显示,2023年闽台贸易额突破1500亿元人民币,同比增长12%,印证了融合路径的可行性。

三、基建互联:打造“一小时生活圈”

《意见》中备受瞩目的,是提出“推动台海通道规划建设”。目前,福建已启动“台海跨海通道”前期研究,计划通过海底隧道或桥梁连接平潭与台湾新竹,建成后两地通行时间将缩短至1小时以内。

与此同时,福建正加速推进“新四通”(通电、通气、通桥、通高铁)工程。厦门至金门的“厦金大桥”已进入勘测阶段,福州至马祖的“福马铁路”纳入国家规划。这些项目不仅将降低两岸人员往来成本,更以物理连接强化心理认同。一名在金门经营民宿的台商表示:“如果大桥通车,我计划把分店开到厦门,两岸本就是一家。”

四、文化认同:从“寻根”到“扎根”

文化融合是《意见》的另一重点。福建将设立“两岸文化共同体基金”,用于保护闽南文化、客家文化等共同遗产;同时推动两岸合拍影视剧、共建文化产业园。在厦门大学台湾研究院副院长看来,“文化认同是统一的核心工程”。

近年来,福建已建成26个国家级海峡两岸交流基地,每年举办超200场民间交流活动。例如,湄洲妈祖巡安台湾吸引数十万信众参与,泉州南音社团与台湾艺文团体联合申遗成功。这些实践表明,文化纽带正转化为“心灵契合”的动力。

五、国际视角:破解外部干扰的“福建方案”

当前,台海局势面临外部势力干预的挑战。《意见》特别强调“反制‘台独’与外部干涉”,支持福建建设涉台法律服务中心,为台胞提供司法保障。与此同时,福建将依托“21世纪海上丝绸之路”核心区优势,推动两岸企业携手开拓东盟、中东等海外市场。

分析人士指出,这一部署既通过扩大共同利益削弱“台独”经济基础,又以国际合作为两岸关系注入稳定性。正如国台办发言人所言:“福建的探索将证明,两岸融合发展的道路,比任何外部干预都更具生命力。”

结语:统一进程中的福建担当

从“前线”到“枢纽”,福建的使命变迁折射出大陆对台政策的升级:从经济惠台到制度融台,从民间交流到国家战略。这一过程中,福建既要成为台胞“登陆”的港湾,也要成为破解统一难题的试验田。

可以预见,随着政策落地,更多台胞将在此就业安家,更多台企将参与区域经济循环,更多青年将在共同打拼中消弭隔阂。当“两岸一家亲”从口号变为现实,福建的实践或将为最终实现国家统一提供“水到渠成”的答案。