清朝中期,新疆幅员辽阔,超过200万平方公里。

然而,随着列强侵扰,清朝一度失去了对新疆的控制,差点成为历史上的一大遗憾。

幸好左宗棠力排众议,奋力收复新疆,避免了更严重的领土丧失。

进入晚清,沙俄趁清政府动荡不安,悄然吞噬中国领土。

1881年,清朝与沙俄签订《中俄伊犁条约》,虽然中国重新夺回部分失地,但霍尔果斯河以西的大片土地依然割让。

按理说,割地赔款怎能算是胜利?

失去那么多领土,怎么能算赢,问题出在哪儿?左宗棠拼尽全力,能怪他吗?

割地之痛,伊犁条约的代价

1881年,《中俄伊犁条约》表面上看似是清朝通过外交手段成功收回了伊犁地区,但仔细剖析其中的内情,这份条约实则背负了深重的代价。

根据条约内容,清朝不仅需要支付500万两白银的赔款,而且还被迫割让霍尔果斯河以西和特克斯河流域的大片土地,总面积超过7万平方公里。

更令人震惊的是,沙俄通过后续的勘界条约,如《喀什噶尔界约》和《科塔界约》,继续蚕食中国西北的边疆,实际割占的土地远超条约规定的范围。

这一历史的深刻悲剧,根源可以追溯到1871年。

当时沙俄借新疆的内乱,打着“代管”的幌子占领了伊犁。

沙俄当时宣称“待清军收复新疆即归还”,然而背后却隐藏着对伊犁的野心,逐步加强了对该地区的控制,甚至摧毁了伊犁九城,掳走了大量的边民。

直到1878年左宗棠平定阿古柏叛乱后,沙俄却以“新疆秩序未定”为由拖延归还,并强迫清朝派遣钦差大臣崇厚进行谈判。

可在沙俄的强硬逼迫下,崇厚签订了《里瓦几亚条约》,几乎将伊犁变为孤立的重镇,并进一步割让了更多的领土。

这一举措引发了朝野的强烈愤怒,清廷拒绝承认该条约,决定派遣曾纪泽重新开启谈判,而左宗棠则带兵西征,以示中国决不容忍领土被割让。

签订《伊犁条约》,在本质上是一种弱国在列强夹缝中不得不作出的妥协。

虽然沙俄表面上将伊犁城区归还,但通过“居民自由迁居俄国”的条款,沙俄强行将十余万边民掳走。

与此同时,沙俄还借助“通商免税权”渗透了新疆的经济,进一步加深了对该地区的控制。

沙俄以这种“以退为进”的策略,在不直接开战的情况下,达到了领土扩张与政治讹诈的双重目的。

拼了命的左宗棠

左宗棠在伊犁交涉中的角色,远超军事上的胜利。

他是战场上的指挥官,更是战略家、政治家,乃至外交家的化身。

1875年,面对清朝政府内外的重重压力,左宗棠力排“海防派”众议,提出以“重新疆者所以保蒙古,保蒙古者所以卫京师”的战略眼光,最终促成了清廷出兵新疆。

这一决策改变了新疆乃至整个中亚的未来走向。

然而,出兵并非一帆风顺,军事上的困难层出不穷。

军费短缺、粮草匮乏,形势十分严峻。

左宗棠并未被困境压倒,他通过商人胡雪岩的关系,成功筹集了1000万两白银。

与此同时,他大胆创新,实行屯田制,将新疆的荒漠逐步变为军粮基地,解决了长时间困扰战争的后勤问题。

这样一来,又确保了军事供应,还为今后的边疆稳定奠定了基础。

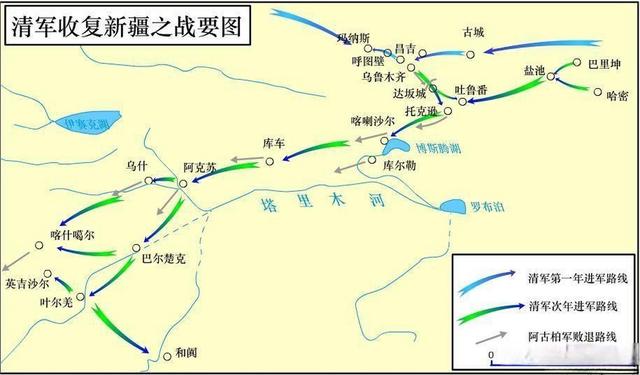

到1878年,清军的军事行动取得了显著进展。

阿古柏叛军彻底败退,新疆大部分地区重新归属清朝,然而,伊犁仍然被沙俄占据。此时,左宗棠的战略眼光再次显现。

1880年,已经69岁的他毅然决定亲自出征。

他亲自抬棺进驻哈密,带领清军分兵三路直逼伊犁,公开宣称:“壮士长歌,不复以出塞为苦,老怀益壮,差堪自信。”

这一气吞万里的豪言壮语,不仅震慑了沙俄,还向国际社会传递了中国决不容忍领土被割夺的坚决态度。

沙俄当时刚刚经历了俄土战争,国内经济疲弱,无法在远东开辟第二战场。

在左宗棠的军事压力和曾纪泽的外交斡旋下,沙俄最终在谈判桌上作出了让步,为新疆的最终回归铺平了道路。

左宗棠的贡献远不止于恢复新疆的领土完整,他更注重的是新疆的长治久安。

在1877年,他提出将新疆建省的建议,主张将军府制改为行省制,以此削弱地方割据势力,强化中央政府的控制。

最终,清政府在1884年正式设立新疆省,左宗棠的政治远见得到了充分体现。

此后,刘锦棠作为巡抚,继续推进屯垦、兴修水利、重建城防等一系列举措,使得新疆的边疆治理逐渐步入正轨。

这一系列改革,不仅确保了清朝在新疆的长期统治,也为后来的中国边疆整合提供了宝贵的经验和基础。

可以说,左宗棠做到了他能做到的所有。

弱国外交的胜利

《伊犁条约》在当时被誉为清朝的“外交胜利”,这确实是有道理的。

因为当时清政府已经弱到一个想象不到的程度了,能谈回来一点地都算得上胜利。

细究之下,这份条约也算是清廷在更为严重损失面前所作的勉强止损。

与早前的《里瓦几亚条约》相比,清朝确实收回了特克斯河流域约2万平方公里的土地,并取消了俄商在蒙古的免税权,同时将原本计划增设的7个领事馆削减至2个。

这一系列看似获得的条款,实际上是在沙俄压迫下的外交博弈中,所能争取的最低成果。

曾纪泽的外交手段可圈可点,他巧妙利用国际法,精确掌握英俄矛盾,提出“联英制俄”的策略,为清朝争取到了宝贵的外交支持。

曾纪泽

曾纪泽在谈判中引用《万国公法》,逐步拆解俄方领土主张,表现出了罕见的主动性。

这在晚清外交史上树立了外交主权的光辉一刻。

外界的反应也反映了这一谈判的重大影响,英国称之为“俄国立国以来首次吐出已吞领土”,法国更是将曾纪泽比作空手夺食的勇士。

但这一切背后,隐藏的却是列强各自的利益计算。

英国担心沙俄南下威胁到印度的安全,法国则期待通过中俄矛盾来制约德国的崛起。

这些外部因素的微妙博弈,实际上在推动清朝外交“胜利”的同时,也为列强带来了各自的利益。

因此,表面上的“胜利”背后,实则隐含着深刻的国际策略与利益博弈。

《伊犁条约》所体现的“胜利”,其局限性也极为明显。

沙俄通过后续的勘界条约,进一步吞噬了大量清朝的领土,实际侵占面积远超条约所显示的数值。

清朝支付的900万卢布赔款,不仅没有缓解财政困境,反而加剧了国家的财政危机。更糟糕的是,沙俄的通商特权逐渐渗透西北经济,最终使得这一地区几乎沦为俄国的附庸。

更为致命的隐忧,在于《伊犁条约》的胜利并非来自于国家体制的改革与强力支撑,而是依赖于个别人物的威望与列强偶然性博弈的成功。

左宗棠的强大个人影响力,曾为清朝争取了短暂的喘息之机。

然而,左宗棠病逝后,清廷失去了能制衡沙俄的领军人物。

随后的岁月里,沙俄对东北、蒙古的渗透持续加剧,边疆的危机逐渐发酵,直至成为不可挽回的局面。

《伊犁条约》是弱国如何在国际博弈中勉力求生的缩影。

国力日渐衰退的时代,清朝几乎没有任何优势可言。

无论是军事还是经济,都处于全面劣势。

但在左宗棠的坚决与曾纪泽的精妙外交之间,清朝还是艰难地争取了一些有限的利益。

左宗棠的抬棺西征,震慑沙俄,原因还是清朝无法再依靠外交独立维护边疆。

左宗棠力排众议,亲自带兵前往伊犁,试图通过军事威慑逼迫沙俄作出让步。

而在谈判桌上,曾纪泽则以坚定的法律立场与敏锐的国际眼光,利用了英俄间的矛盾,为清朝争取到一线生机。

尽管双方努力,清朝依旧在领土和经济上付出了沉重代价。

从更宏观的角度来看,这一“胜利”是战术性的,并未从根本上解决清朝的战略性危机。

清朝在现代化转型上的巨大滞后,使得所有外交成果都变得脆弱不堪。

无论左宗棠如何拼命,曾纪泽如何巧妙,最终的结果还是无法改变国家整体实力的短板。

回顾这一历史片段,我们今天仍然可以从中汲取深刻的教训。

领土主权的捍卫,绝非单靠军事威慑或外交谈判就能维持。

它必须建立在强大综合国力的基础上,只有强大的内政与可靠的军力,才能为国家在外交舞台上争取话语权与谈判优势。

“能战而后能和”,此言不仅适用于19世纪的新疆,亦为当代国际博弈的永恒箴言。