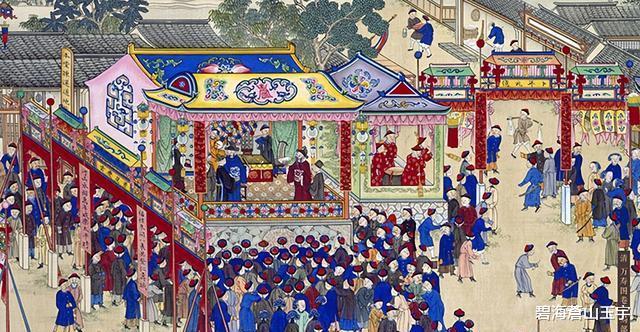

在清代官制体系中,存在一项颇具特色的规定:依据民族成分,将所有官职划分为不同类型的“缺”。具体而言,这些“缺”依次包括宗室缺、满缺、蒙古缺、汉军缺、内务府包衣缺以及汉缺。

事实上,此乃清代统治阶层出于维护满蒙特殊权益之目的,所制定的一项具有歧视属性的规制。在官员授任领域,该规制呈现出显著差异:满族群体,除却宗室专属职位,对于其他各类职务均具备任职资格;而汉族官员,因其在当时政治地位相对较低,仅能出任专为汉人设置的岗位。

《啸亭杂录》所载“满洲、蒙古无微员,宗室无外任”,此表述精准阐释了特定内涵。一方面,它体现出满洲与蒙古在官员任用体系中,不存在低微官职的情况;另一方面,揭示了宗室成员鲜少担任地方外任职务。此记载从这两个维度,清晰呈现出满蒙旗人与汉臣在官职任用方面的显著差异。

【宗室无外任的具体含义】

所谓“宗室”,其定义为清朝爱新觉罗氏家族特定分支的后裔。自清军入关后,皇室成员于制度层面被划分为两大类别。具体而言,清显祖塔克世的直系子嗣后裔,被明确界定为“宗室”;而与之相对,其余源自伯叔兄弟等旁支的子孙,则被称作“觉罗” 。

基于血缘亲疏的差异,宗室与觉罗在政治待遇层面呈现出一定分野。其中,最为凸显之处在于,宗室能够佩戴象征皇族身份的“黄带子”,此乃天潢贵胄身份的标志性饰物。与之相较,觉罗的地位仅稍高于满洲异姓贵族,其标志性配饰为“红带子”。

自康熙朝以降,伴随着皇室宗族人口的持续蕃息,觉罗这一身份所蕴含的尊崇意味渐趋式微,其在社会地位层级中的排序,竟已不及部分异姓贵族那般备受尊崇。

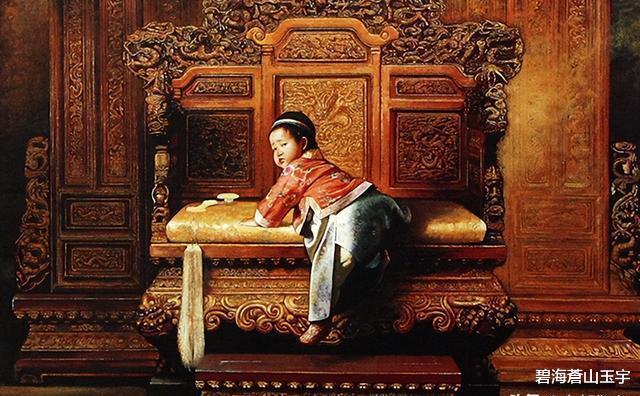

在清朝初期的顺治年间,鉴于宗室为帝系近亲,彼时宗室规模尚小,人数仅数百之众,基于此情形,他们皆可承袭高阶爵位。然而,至乾隆时期,宗室群体规模持续扩充。由于清代爵位奉行降等承袭制度,诸多宗室成员在爵位传承过程中,逐渐失去爵位与官职,最终沦为闲散宗室。

基于此,乾隆皇帝特颁布谕令,赐予闲散宗室四品顶戴,此举措随后演化为定制。另一方面,乾隆帝出于巩固皇权之目的,对宗室成员涉足中枢机构加以限制。然而,为兼顾宗室权益,其在宗人府、内务府以及六部等机构,专门设定了部分职位,统称“宗室缺” 。

在清代长达二百余年的统治历程中,“宗室不外放”这一观点实难成立。事实上,期间存在诸多宗室于外省履职的情形。

在历史进程中,通常情况下,宗室外放任职对象多为高级官员。于嘉庆朝之前,宗室外任所涉职位,最低亦达按察使级别。然至嘉庆执政阶段,鉴于宗室成员数量剧增,京城各衙署在人员安置方面面临困境,难以负荷。有鉴于此,为缓解压力,朝廷遂对宗室外放的标准进行调整,将选用范围放宽至道员级别,允许宗室成员出任此职。

基于此,不禁引发思考:为何在知府以下各级官职的任用方面,并未选用宗室成员?

此中道理明晰易懂。古言有云“百足之虫,死而不僵”,宗室成员即便境遇窘迫,因其出身天潢贵胄,社会地位尊崇如故。若使宗室出任知县、知府之职,督抚在行使职权时,难免会因有所顾忌而投鼠忌器,进而对行政事务的顺利推进造成阻碍。

从整体状况来看,宗室成员出任职官于地方的情形实属鲜见,并且此类情况大多集中在督抚这一官职层级。

【再来说满、蒙无微员】

清朝入关之际,满族总人口尚不及百万。至乾隆年间,满族人口亦仅达三百余万。在这一人口构成中,除去女性群体、老弱病幼,具备劳动及作战能力的男性数量颇为有限。况且,其中相当比例的男性还需承担兵役之责。

从任职资格的角度考量,符合条件的满人数量颇为有限。与之相比,蒙古八旗的规模更为狭小,其人口仅几十万之众。而汉人人口增长态势显著,至乾隆朝晚期,已突破三亿大关。

在清朝的职官设置体系中,尽管满族与蒙古族人口规模相对有限,但朝廷为其设定的官缺数量,却显著多于汉族官缺。以京城各衙门堂官的配置而言,实行满汉双轨制。不仅如此,于各部郎中、员外郎等职位总数中,满蒙官缺所占比例过半。

以六部郎中一职为例,从人员构成来看,宗室郎中计4人,满洲郎中达74人,蒙古郎中为8人,而汉族郎中仅50人。至于员外郎,宗室有8人,满洲95人,蒙古12人,汉族员外郎仅有51人。同样,主事一职亦呈现类似态势,满蒙官员的员额设置数量远多于汉族官员。

在官缺设置方面,不仅存在数量差异,满蒙官缺于质量层面亦显著优于汉缺。以位居六部之首的吏部而言,其下辖文选司,满郎中配置为四人,而汉郎中仅二人;考功司情况类似,满郎中设有三人,汉郎中仅有一人。

在国家财政管理体系中占据关键地位的户部,其人员构成情况呈现出鲜明差异。其中,郎中一职,满洲籍官员达17人,宗室成员1人,汉族官员为14人;而员外郎职位,满洲籍官员有36人,宗室成员2人,汉族官员同样为14人。

在特定历史时期,于外省若干关键职位的任用方面,曾存在明确限定,即仅满洲人有资格任职。以川陕、甘肃、山西等地的督抚,以及山西、陕西、甘肃的布政使、按察使为例,这些职位均明确设定为满洲人专属之缺额。当然,在某些特殊情形下,若满洲人中暂无符合条件的合适人选,汉军或汉人亦有可能获任此类职位。然而,此类情况在当时被视作极为罕见之举,以 “皆旷典也” 予以形容。

满族与蒙古族人口基数相对较小,然而在官职设置方面,为其预留的官缺数量却多于汉族。确切而言,只要是满蒙旗人,且自身条件无明显缺陷,便均存在获授官职的契机。

在封建官僚选拔体系中,旗人于入仕一事上,面临的阻碍程度显著低于他人。以科举这一重要的选官途径而言,旗人所参与的科举考试,在难度层级上,相较于汉人所应考的科举,处于明显较低水准;同时,在录取名额的分配方面,旗人获录比例呈现出极高态势。

对于无法投身科举之途的旗人而言,可凭借八旗官学这一途径踏入仕途。具体来讲,满蒙旗人只需具备一定的文化素养,且在骑射技能方面达到娴熟程度,便可步入官场。由此可见,传统意义上“十年寒窗苦读”的严苛科举模式,对于满蒙旗人而言,并不适用。

在清代的官员选拔体系中,旗人与汉人入仕途径存在显著差异。对于旗人中的王公贵族子弟而言,通常会依据世袭制度,继承爵位或世职,在此基础上,进一步经选拔成为侍卫。在整个清朝统治时期,众多旗人高官正是借助侍卫这一晋升途径,最终达到位高权重之境地。

通常情况下,旗人子弟于官学完成学业后,多以“笔帖式”这一特定职位进入仕途。虽“笔帖式”品阶较低,然而,凭借此职位,他们在补授官职方面存在一定优势,且晋升速度相对较快。

据相关资料记载,在满蒙旗人群体中,约四成成员以侍卫一职为仕途起点,而另外六成则以中书或笔帖式作为步入官场的开端。值得注意的是,其中绝大多数人都曾于京城各部中出任员外郎或郎中。

由于满、蒙旗人起点颇高且升迁迅速,故而无需于基层州县展开历练,此即 “满、蒙无微员” 之谓也。

从制度层面剖析,对于满、蒙旗人,朝廷不会将从六品以下的首领官与佐贰官职位授予他们。因此,于各类史料记载中,满、蒙旗人出任知县、县丞之实例极为鲜见,即便在知州这一层级,亦难觅其踪。