七夕节,又名七巧节、乞巧节和七姐诞。始源于汉代,是中国人们的传统文化节日。

七夕节起源来自古代人民的星辰崇拜,是对牵牛星与织女星的崇拜。古人将群星称作“宿”。

牵牛星,即牛宿中的河鼓二;牛宿,为北方玄武七宿之一,有星六颗,因其星群组合如牛角而得名。

织女星,也有三个,分别为织女一、织女二、织女三。

古代文献中有关于织女星的记录,如《大载礼记·夏小正》:“是月织女东向,盖言星也”。

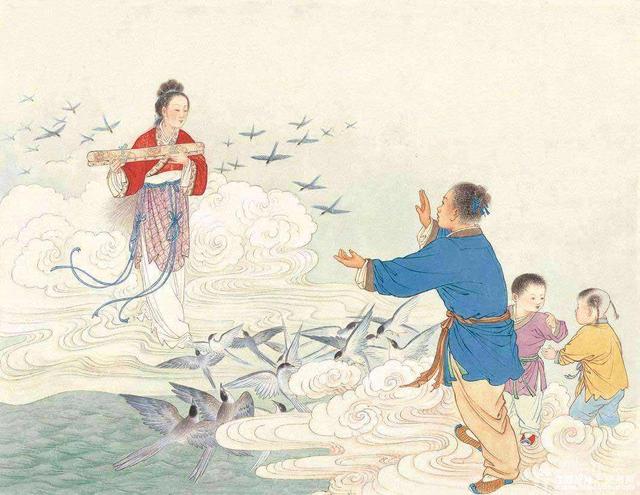

民间故事传说中,又将牵牛星与织女星人格化成“牛郎和织女”,并演绎出一段凄美动人的爱情故事。

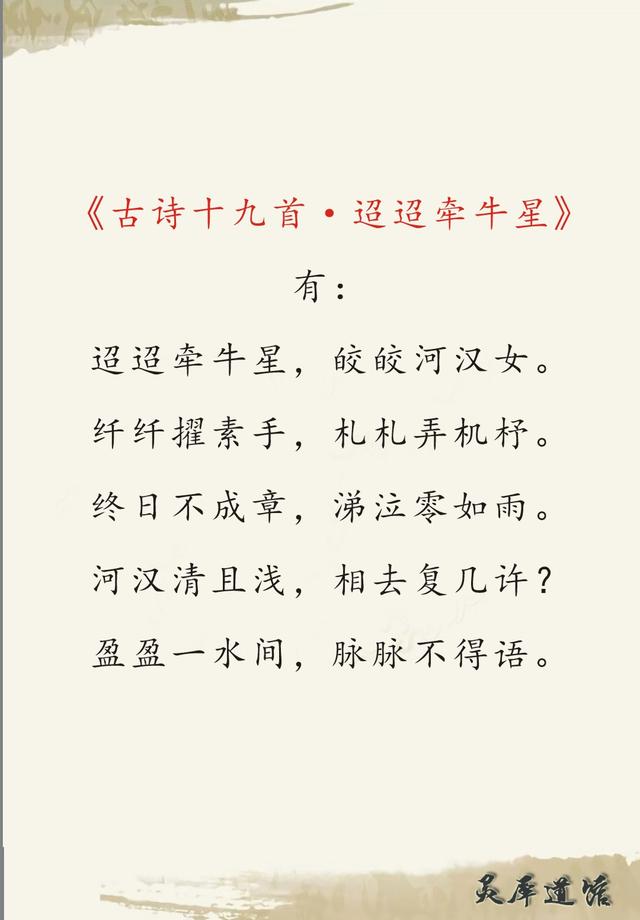

牛郎与织女的名字,最早出现在《诗经·小雅·大东》中。中国人极浪漫,爱情也常常是其神话、诗文咏唱的主题:天上两个星宿的遥遥之距,在古人眼中竟寄托了恋人对彼此的思念。

古代妇女在农历七月六日夜或七月七日夜,于庭院之中向织女星乞求智巧,故称为“乞巧”。

相关记载最早见于东晋葛洪的《西京杂记》:“汉彩女常以七月七日穿七孔针于开襟楼,人具习之。”

乞巧的仪式源自古代织女的自然崇拜,并结合了牛郎织女每年七月七日相会的传说,成为我们今时今日的七夕七巧民间信仰。七夕节有穿针乞巧、祈祷福禄寿、礼拜七姐、陈列花果、女红等诸多习俗。

另外也有俗传七月七日是魁星的生日。想求取功名的读书人特别崇敬魁星,所以一定在七夕这天祭拜,祈求他保佑自己考运亨通。

魁星爷就是魁斗星,廿八宿中的奎星,为北斗七星的第一颗星,在科举制度里,中状元叫“大魁天下士” 或“一举夺魁”,都是因为魁星主掌考运的缘故。因此读书人把七夕叫“魁星节”,又称“晒书节”。

七月初七同样也是道教中的道德腊,是道教五斋祭日之一。

《云笈七签》卷三七云:“正月一日名天腊,五月五日名地腊,七月七日名道德腊,十月一日名民岁腊,十二月节日名侯王腊。此五腊日并宜修斋,并祭祀先祖。”

道教据古代“腊日”祭先祖、百神之制,创五腊日。称正月一日为天腊,是“五帝校定生人神气时限长短”之日;五月五日为地腊,是“五帝校定生人官爵、血肉衰盛”之日;

七月七日为道德腊,是“五帝校定生人骨体枯盛”之日。

十月一日为民岁腊,是“五帝校定生人禄科官爵”之日;十二月初八为王侯腊,是 “五帝校定生人处所,受禄分野”之日。南北朝成书的《赤松子章历》中已有道教五腊日的记载,至今亦为道教所奉行。

传统节日正是丰富多彩的中国文化的集中体现。在其强大的包容性之下,百姓不论身居何职,当吉日来临,均可以祈求心中所愿。唯有如此,才是真正的“以百姓心为心”。这个七月七,是否你已经许下了愿望呢?