下乡生活回京写作

一九五三年夏天,第一期学员结业以后,基本上是哪里来的回哪里去,只有少数几个人做了调整。胡正原是《重庆日报》推荐来的,但他本人要求回山西,理由就是熟悉那里的生活,便于创作。经与两个单位协商,都无异议,于是他就调到山西文联去了;还有一个马琰,是从山西来的,她丈夫亚马已调任长春电影制片厂任厂长,经上级同意,她就调到了长春。另外还有的是已调离了原单位,这就需要重新找地方分配,段杏绵调到了《中国少年报》当记者。第一期二班的学员分配比较简单,那时候北京各出版社、文艺刊物编辑部都缺年轻编辑,他们很快就被一抢而空。后来其中不少人成了这些单位的骨干。

学员分配完毕,就是留下我们这些专职和兼职的干部如何处理了。丁玲同志坚决要辞掉所长职务,当时文协已改名为中国作家协会,她除了副主席名义外,把兼任的其他一些职务也辞掉了,一心要深入生活搞创作。她是大作家,这个要求也很合理,上级也表示同意;副所长张天翼身体不好,常年养病,无法参加实际工作,他不愿意再挂这个虚名了,结果是中宣部就调吴伯箫、公木来担任了正副秘书长;我是坚决要去搞创作,后来就调来梁斌同志接替我担任了支部书记。其他一些同志有的愿意留下来从事教学工作,有的也是要求搞创作。田间、康濯、雷加、碧野、西戎等都是如此。于是作协领导就决定还是成立一个创作组,把我们这些人先安置下来,由康濯担任组长。当时正好作协在和平里分到新建的半幢筒子楼,就做了创作组的住处。每人有一间写作兼住宿的地方,而家属则仍然住在文讲所内。文讲所新领导上台后,除了招生,当然也要调一些干部来,但住房比较紧张,虽然并没有要我们的家属马上离开,但看到他们有难处,我们也不好就这样拖下去,可作协机关也有困难,主要是经费不足,无法解决我们家属的住房问题,而是号召作家们自己租房或买房。因为作家们不同于一般的党政干部,除了文艺级别工资比较高之外,都有一些稿费收入。如果自己解决了家属住房,也就减轻了公家的压力。我们这些作家都是出来搞革命的,只要是国家的号召,都积极响应。当时北京响应这一号召的党员作家就有好几位,周立波、赵树理、杨朔、孔厥和袁静等都是自己买的房子。随后田间也买了一处四合院。在这种情况下,我也有了买房子的打算。那时候我们的第二个男孩子已出世了,这孩子生在炎热的夏天,名字就叫成了炎炎。陈大娘一个人照顾不了两个孩子,于是又临时请了一位年轻保姆帮忙。段杏绵每天要到《中国少年报》上班,只有晚上才能回来,而我又要下乡,如果有了房子,就可以把她的父母接来北京。一方面是两个老人年纪都大了,耕种土地有困难,我作为女婿也有赡养老人的义务,另方面是来了可以帮我们管家照顾孩子,这样我们就无后顾之忧了。那时候我已出了三本短篇小说集,一本叫《金宝娘》,一本叫《村仇》,一本叫《周支队大闹平川》,还出版了一本民间故事集,题目叫《宝葫芦》,手里积存了一笔稿费。另外是当年供给制已改成了薪金制,我被评为文艺三级,段杏绵也有了一定的工资收入,两个人的薪水加在一起,也够一家人生活用了。于是就下决心买房。好在那时候北京的房价也不太贵,钱多可以买好点的,钱少可以买次一点的。从长远来看,比租房还合算。我当然买不起好的,有个住处就行。于是通过我认识的房纤,很快就在北官房附近的大翔凤胡同找到一处单门独院,房子虽然又小又破旧,但间数不少,大大小小有五六间北屋,还有两间东屋。房价总共是三千元,花了五百元修缮了一番,又在旧货市场上买了几件日用家具。这样一来,稿费就变成了一座院子,我们总算有了个住处。那时候进北京的户口容易办理,很快就把老岳父、岳母以及他们的孙女儿小芬接到北京来了。小芬转到北京的小学读书,我们的一切家务事就全交给两位老人操劳。之后,我就决定随西戎去山西汾阳县深入生活。

西戎虽然也调到了创作组,但他爱人李英仍在文讲所人事科工作,故而他的家属还住在北官房宿舍。他是半年前就去山西下乡了,走前,我劝他最好能去汾阳县唐兴庄生活一段时间,因为我知道那里有个民兵英雄蒋三儿。《吕梁英雄传》写的是山上的民兵,我希望能和他再合作写一部反映平川民兵斗争的作品,他很同意。这次回来是换冬季服装,他说他在唐兴庄住了一段时间,现在蒋三儿家只留下个瞎眼老妈,弟兄几个都牺牲了。这一家的经历很不一般,需要再深入了解调查,于是我们就决定同行。

我们俩相随着到了汾阳城。西戎初来这的时候,山西省委就让他挂了个县委副书记的名,为的是便于阅读党内文件,便于了解全面情况。那时县委住在天主教堂旁边空着的修道院里,这里有他的一间住房,我俩就住在了一起。我趁机看了几个熟人、朋友。第二天借了两辆自行车就直奔唐兴庄。

唐兴庄就是一九四六年春天,我回家路过避雨的那个村庄,也就是那时候我才知道这村里出了个民兵英雄蒋三儿。因为西戎已经在这里住过一段时间,情况当然比我熟悉。我们没有找村干部,直接就去了蒋三儿家。我们进去的时候,只见蒋三儿妈坐在炕上,正掰未崩开的棉花吃桃。老人两眼失明了,但耳朵却很灵。西戎刚叫了一声"蒋大妈",她就高兴地说:"是老西呀!还有一位是谁?"我忙说我叫老马。她立刻接嘴道:"你就是老马呀!听老西说过你要来,你就是咱们本乡本土人嘛!"她边说,边下了炕,摸索着揭开一个小黑瓷罐,拿出两个月饼来,说这是八月十五特意给我们留下的。如今已经是农历九月底了,她还为我们留着。我们也把带来的礼品送给她。她正忙着张罗要给我们烧水,她娘家侄女回来了。她两眼失明,就是由这个侄女照顾她的生活。上次老西来时就住在她家另一间屋里,这次我俩还是住在了原地方。

蒋大妈总共生了五个儿子,老大年轻时候出外学生意,一去无影无讯再没有回来。老二不务正业,整天赌博,抽大烟,吸料面,有时还假冒八路军侦察员,向群众讹诈钱财,有时又给日本人当密探,依仗敌人的势力欺压老百姓,后来被抗日政府处决了。老三从小跟着爹在村里种地,冬天就到交城山里去打猎,练就了一手好枪法。他参加了抗日县政府游击大队,平川情况恶化后,上级派他回来开展工作。他在这一带组织起暗民兵,经常与敌伪进行明争暗斗,因为他枪法好,又熟悉家乡情况,还得到群众的帮助,打得敌人闻风丧胆。敌人曾悬赏捉拿蒋三儿,并派大队人马来村里搜捕,但一无所获。于是就把蒋大妈抓到仁岩据点,拷问蒋三儿的下落。蒋大妈被打得遍体鳞伤,但她始终没有暴露一点儿真实情况。后来是由地下党组织发动各村伪村长才把她保释出来。这事激怒了蒋四儿,他也就跟着他三哥进行抗日斗争。他打仗很勇敢,有次战斗负伤后,被敌伪军俘虏到汾阳城。于是蒋三儿就给汾阳城的维持会写了一封信,大意是说:如果你们胆敢杀害我兄弟,你们任何人也别想出城。敌人惧怕蒋三儿,只好把蒋四儿关押起来。直到后来蒋三儿中了敌人的埋伏牺牲后,他们才把蒋四儿杀了。那时蒋五儿已十六七岁了,一心要给两个哥哥报仇,他就偷跑出去参了军。当部队得知他家的实际情况后,就又把他送回了家,后来他又偷跑出去参加了另一支部队。最后是在解放孝义城的战斗中英勇牺牲了。他爹是个不爱说话的老实农民,眼见一连死了三个儿子,气愤至极,一病不起,很快就离开了人世。只剩下蒋大妈孤单单一个孤老婆婆,她整天流泪哭泣,把两眼也哭瞎了。

这些大体情况,西戎都已做了笔记。我们这次来,主要是再了解一些生活细节,以及与敌人斗争的具体情况。我们除了和蒋大妈聊天外,也访问了不少村里群众,还到蒋三儿经常活动的成子、仁岩等村进行了采访。我们在这里住了一段时间,然后就和蒋大妈依依惜别。

那天,当我们回到汾阳城的时候,已经快晌午了。我俩都饿了,于是就坐到鼓楼旁一个饭摊上吃炒荞面碗脱。这里除了卖炒碗脱外,同时也卖烧酒。有许多二两装的锡酒壶里灌满了酒,每个酒壶里插着一根麦秸秆。这些酒都排列在一个浅砂锅里,锅里注有热水,炒完碗脱就把浅砂锅放在火上热一热。我俩都喜欢喝二两,本打算就着炒碗脱一人喝一壶,正好这时中学放学了,有的学生认识我俩,他们一拥围了过来看名人。人愈聚愈多,我俩不好意思在这么多学生面前喝酒,于是匆忙吃完炒碗脱就回了县委会。酒没喝成,心有点儿不甘。下午在街上买了一斤平遥牛肉,又在县委对面的杂货铺里买了一瓶竹叶青。夜晚,我们用小刀把牛肉切开,又洗了两个茶杯,准备痛饮一番。可谁知打开瓶盖后倒不出酒来,这才发现买了个空酒瓶子。两人情绪一落千丈,可半夜三更也不便去找卖主。第二天当我们拿着空瓶找到那家杂货铺的时候,还没等我们开口,掌柜的就连声道歉,责怪自己粗心大意。昨晚点货的时候才发现卖了个摆货架子的空酒瓶。他还一再说:"为这事我检讨了半夜。"我们也就不好再说什么了,只是换了一瓶酒了事。

我俩在县城里住了两天,洗了个澡,理了个发,找县委书记连宋德谈了全县合作化的情况,然后我们就相随着到了西戎蹲点的贾家庄。

贾家庄离县城有五六里地,全村有一百五六十户人家。去年春天我回乡葬母后,在返京前曾在汾阳县委住了两天。听宣传部一位同志说:该村一个农民模范宣传员贾焕星,组织起一个小型农业合作社。当时我曾随他到村里走马观花访问过。那时入社的只有十七户人家,今年已发展到了三十多户。我们去的时候,社里正忙着结算账目进行分配。西戎在这里蹲点,全村大人小孩都认识。我虽然对情况生疏,但因我是本乡本土人,连最难懂的土话都能听清楚,也能说得来,很快就和社干部们熟悉了。社长贾焕星,副社长宋树勋、邢宝山,会计张玉瑞,出纳武士雄,还有生产队队长任体文、妇女主任赵玉芳等,经常和我们在一起研究分配方案,制订明年的发展计划。有时是闲聊天,东家长,西家短,荤的素的什么都说。我们像土改时候一样,实行"三同"。每天是吃派饭,有时是在场院上帮助整理秸秆,有时帮饲养员铡草喂牲口,有时帮猪倌喂猪。后来和一些男女青年也混熟了,他们每天晚上常到我们住的地方来玩,听我们讲故事,听我们讲合作化的文件。我们按照毛主席"解剖麻雀"的指示,也有意识地利用各种机会做了一些社会调查。

合作社分红公布后,在村里引起了很大轰动。许多单干户看到了合作化的优越性,纷纷报名入社。那时候除了劳动日分红外,土地也分红,因而有些地多的富裕中农也参加进来。合作社一下就扩大到了七八十户。

我们在贾家庄一连住了近两个月,然后又到熬坡等村参加了一阵粮食"统购统销"工作,直到春节前夕才返回北京。由于在乡下主要时间花在了参加具体工作上,蒋三儿这个题材如何写,还没有来得及考虑。春节放假期间见到了孙谦,他劝我们写电影剧本,他认为这个题材适合电影表现。西戎没写过电影剧本,我倒是略微尝试过一下。一九五一年,陈戈同志把我那篇小说《结婚》改成了电影文学剧本,北影认为主题可以,可惜就是太单薄,需要增加有关内容。陈戈同志虽然对戏剧、电影都属内行,可他是四川人,对北方农村生活不熟悉,于是就把我拉扯进去帮他进行修改。因为这篇小说本身有胎里带来的缺陷,改来改去总不能令人满意。后来经过导演严恭的点拨,总算拍成电影上映了。我的最大收获是多多少少摸到了写电影剧本的一点门路。我觉得蒋三儿这个题材比《结婚》要强多了,有故事,有情节,有人物,不妨试着写成真人真事的电影剧本,不行的话,再改小说也来得及。西戎同意这个意见。于是我俩就像写《吕梁英雄传》一样,首先研究讨论拟了个详细提纲,然后就分头动笔写。西戎是快手,分给他的那一部分很快就写完了,然后又帮我写了两章,最后合在一起,两人从头至尾改了几遍,起了个剧名叫《扑不灭的火焰》。

这个剧本我们是直接寄给陈荒煤同志的。那时他是文化部电影局局长,一方面因为他曾在一次会上号召作家们写电影剧本,另方面在延安时候他是鲁艺的文学教员,我们曾听过他的课。这算是学生交教员的作文。陈荒煤同志很快就看完了初稿,并约我们到他家谈话。他首先对这个剧本加以肯定,然后就逐章逐段提出修改意见。意见提得很中肯,也不难改。我们回来很快就修改完了。陈荒煤同志又看了一遍,就推荐给了长影。后来外景是在汾阳拍摄的。写电影剧本最麻烦的是要不断地进行修改,可以说是拍不完,改不完。在拍摄中的修改工作都是西戎同志负责进行的。由于这部影片的拍摄,自然而然就引起了汾阳县委和地委的重视,他们很快就在唐兴庄兴建了一座蒋三儿弟兄们的烈士陵园,花钱雇了一个人专门帮蒋大妈料理生活,还为蒋三儿和一个相好的寡妇所生的女儿治疗好肺病,保送到学读书。这些都是后话了。

西戎在写完《扑不灭的火焰》之后,决心要离开创作组,调回山西文联去。主要原因有两点:其一是要从事文学创作,就离不开深入生活,与其每年做客式的来回跑,不如扎根到家乡去。这一点非常正确;其二是他们夫妻俩都是山西蒲县人,两家老人岁数都大了,回到山西照顾起来也比较方便,这一点也在情理之中。作协领导对这些要求没有异议,而山西方面也表示热情欢迎。很快他们全家就搬走了。

西戎走后,我集中精力写了几篇反映农村现实生活的短篇小说。其中有两篇我自认为比以前写的有所提高,一篇叫《韩梅梅》,本来是《中国少年报》约我写的,因篇幅较长,于是就在《中国青年报》上发表了;另一篇叫《饲养员赵大叔》。这两篇作品,当时颇受读者的好评,后来都被选入中小学课本了。这也可以说总算没有在文研所白学了几年。

那一段时间,我基本上是生活在创作组。这里有一个管理员和一个炊事员照顾我们的生活。还安装了一个小锅炉,可以轮流洗澡。这地方离城远,比较安静。傍晚散步,走不多远就是庄稼地,有时还可到附近的农村里找农民聊天。愿看书愿写作,时间完全由自己处理。我们大都是星期六下午搭公共汽车进城,回到家里可以看看老人,逗逗小孩,全家在一起团聚一番,有时也可看场电影,买点日用东西,到星期一再搭公共汽车回到创作组。因为没有家务事拖累,这才安安心心写了点作品。可是这种安逸的生活到八月间就过不成了,段杏绵又要临产了。

我们已有了两个孩子,实在不想要第三个了。现在我们已是大大小小七口之家了,再生一个孩子,无论精神上还是经济上必然要增加负担。这一点连我老岳丈也想到了。有天他和我领着孩子们在后海边玩耍。他扶着铁栏杆看一些人在划船,忽然问我:"他们划船给不给钱?"我说:"当然给钱,大概是划一个钟头一块钱。"他说:"我看划这小船也不难,只要两手用对劲,就成。以后每天我去划上两个钟点,赚上两块钱,就够一家人的菜钱了。"我忍不住笑了起来。我告他说是划船的人给船舶管理处钱,不是划船的人赚钱。他说:"他们花上钱费气败力图个啥?"他一辈子是日出而作日入而息的农民,不可能有那种花上钱游山玩水的闲情逸致,初到北京,也还不理解城里人的生活习惯。平素他们生活还是那样俭朴。他没事的时候常到前海后海岸边转悠,捡一些掉下来的枯树枝,回来当引火柴用,这就省下了买劈柴。家里给他们准备的有白面、大米,他们舍不得吃,老两口经常是吃玉菱面贴饼子。只有我们回来的时候,这才吃一顿茴香馅饺子,吃一顿大米饭烩菜。他常说:"你们赚俩钱也不容易!又要添人进口了,咱们省着点过吧!"

段杏绵从怀孕起就发上愁了。可那时不准堕胎,政府也不提倡节制生育,也没有这方面的医疗设备。就只好听天由命了。我们倒是希望能生个女孩子。可谁知又生了个男孩。在出生证上我给填了个小林,老大是水,老二是火,老三是一小片绿林。

那时候,陈大娘因丈夫生病已走了,临行前抱着小泉大哭了一场。我们只好又请了一位年轻保姆。她只会干一些粗笨活,伺候产妇的事我也只好插手帮忙了。

九月底,作协派我参加中国文艺代表团去蒙古人民共和国。这个团是中蒙友好协会组织的,蒙古人民共和国在我国国庆前后要举行一次"中国周"。代表团团长是戏剧家曹禺,团员中有马彦祥等戏剧、音乐家。我是团员兼党支部书记,内蒙古青年作家安柯钦夫是团员兼翻译。另外还有一个重庆杂技团,他们是由东欧直接去乌兰巴托,而我们则是由北京起飞。老实讲,当时我并不想去,因为第三个孩子刚出世不久,我有点放心不下。可是组织上已经决定了,我也只好服从。好在时间不长,来回只花了十来天,也领略了一番冬季草原、沙漠的风光,增长了一些知识。

难忘的五五年

一九五五年,我在文学创作上可以说是个空白点。除整理了一些土改时的零碎材料外,基本上没有发表什么作品。主要原因是较长时间没有下乡深入生活;其次是各种各样的批判会议太多;另外就是个人创作情绪不高。说到各种各样的批判会议,这是有据可查的,从一九五四年冬天就开始对俞平伯的《红楼梦》研究批判。这虽然是属于学术性的争论,但《红楼梦》是古典文学著作,不要说作家,就是一般读者也都阅读过,作家协会自然而然也要参与。除了布置我们阅读那些批判文章外,也不时召开座谈会。对俞平伯的批判还没有结束,就又开始了对胡风资产阶级文艺理论的批判。这事和作家协会的关系就贴得比较紧了,作协号召大家清除胡风错误文艺思想的影响,不断召开大大小小的座谈会进行批判。我虽然没有读过胡风的著作,和他本人不熟悉,也没有在胡风主编的《七月》杂志上投过稿,可会议还是不能不参加。后来胡问题不断升级,从资产阶级文艺思想的主帅,上升到了"胡风反革命集团"。《人民日报》也公布了《关于胡风反革命集团的材料》。作协召开会议的次数就更多了,要求大家交代、揭发胡风的罪行,我没有什么可交代揭发的事,会上也就没发言。后来支部书记找我谈话,问我和胡风私人有什么关系。我说什么关系也没有。她说:"那么胡风买房子,你为什么会借给他二百元钱?"我说:"听说他买房子临时没有那么多现款,他向康濯提出要借五百元,康濯当时手头现款不够,就向我借了二百元。人家早还了。要不你去问康濯!"接着她又说:"听说胡风在文研所讲过课,难道你们就没受一点影响?"我告她说:"胡风是讲过课,可当时同学们对他的有些观点就不同意。比如他说:'生活在哪里?生活就在你的脚下!'等,我们向丁玲同志作了汇报。丁玲同志当即又上了一堂辅导课,根据《讲话》精神,专门对他的一些观点进行了评论。文研所有记录可查。"因为我讲的都是事,这事也就过去了。可清除"胡风反革命集团"的运动不断在进行,有不少人被打成了这一集团的成员。其中有些人我只知道名字,也看过一些人的作品,但并不认识。所以思想上并没有多少波动。直到五月下旬,文联、作协召开主席团联席扩大会议,胡风被开除了作协会籍,作协批判"胡风反革命集团"的斗争才算告一段落。但并没停止开会,不久就召开党组扩大会,检查《文艺报》。

上级部门对下属单位进行工作检查,这是正常的。当时《文艺报》的主编是冯雪峰同志,可是对《文艺报》的检查,重点却是副主编陈企霞。我对陈企霞同志是到文协以后才认识的。我和他也有过一点交往。主要是五十年代初,我曾在《文艺报》上发表过两篇短篇小说,一篇题目叫《一架弹花机》,另一篇题目叫《老汉赵保成》(那时《文艺报》也刊登文学作品),他看了原稿后,曾找我提出过修改意见,我认为意见提得中肯,照他的意思做了修改。据说这人脾气不好,平素爱给领导提意见,有时态度也不好,使人下不来台。他写评论文章有时也有点过火,他曾把王林的长篇小说《腹地》大加挞伐。王林读后非常生气,曾写信向作协党组告状。当时党组曾派李季和我去天津找王林谈话,进行安抚。派李季去因为他是创作委员会的副主任,我当时只是创作组的成员,为什么要派我去呢?领导上说因为李季是诗人,我是写小说的,又读过这部作品。要我们向王林同志说明,他写的信党组同志看了,有不同意见可以写反驳文章,党组不好断这场官司。后来王林写没写反驳文章我就不知道了。这些事情颇能说明陈企霞工作作风粗暴,待人接物有问题。可会议的主旨不是批评这些,而是说他闹独立王国,拉帮结伙进行反党活动。从他身上又扯到了丁玲身上。当时丁玲还在乡下,于是就发电报把她叫了回来。她一回来就变成会议的重点了,也是批评揭发她闹独立王国,拉帮结伙进行反党活动。说《文艺报》和文研所就是她把持的两个宗派团体,说她经常向学生们宣扬资产阶级腐朽思想,大力宣传"一本书主义",说只要有了一本书,就有了一切;说她从不提这是党的事业,而是处处突出个人,为个人树碑立传,还在礼堂里悬挂她的放大照片;说她经常散布对周扬同志的不满等等,等等。

如果我当时只是听会,一句话也不说,也许就没我的事了。可我觉得自己毕竟是文研所的支部书记,明明知道这些话不符合事实,沉默就等于认可。有天下午我就主动发了个言,我说明文研所开办前我就参加了筹备工作,一开始丁玲就说过这是主席团的决议,是经中宣部批准的,她是被党派来参加这项工作的。由于她对教学没经验,工作中可能有这样那样的缺点和失误,可有些事情完全不是那么回事,我从没有听她说过"有了一本书就有了一切";也没有听她散布过对周扬同志的不满;挂放大照片倒是有这么回事,可具体经过是因苏联作家代表团要到所里来参观,教务处为了增加一点文学气氛,就在教室墙上挂上了鲁迅、郭沫若、茅盾等老作家的照片,其中也有丁玲。丁玲同志发现后,立即让把她的照片取了……我的话还没有说完就被别人打断了,而且立刻我就变成了被批判的重点,一场大火全向我扑来,说我这是为丁玲抬轿子,吹喇叭;说我是被丁玲小恩小惠收买了的忠实信徒;说我是把党对自己的关怀培养全记到了丁玲账上;还有人说一些非常刻薄、污辱人格的话。

我参加革命以后倒是参加过不少批判斗争会,诸如审干、整风、三查等等,但从来我都不是重点对象,也不是积极分子,也从来没有受到过这么多人的围攻。我只是说了几句真话,竟然落到如此下场,心里感到又委屈、又生气。散会后回到家里,忍不住倒在床上哭起来。段杏绵听说我受了批判,劝我说:"历来的整风会上大都是过火言论,由他们批吧,只看最后作什么结论了。"我觉得她说得有道理,情绪也就逐渐安定下来。

第二天会议照常进行,虽然主要是批判揭发丁玲,但有的人发言中仍免不了捎捎带带敲打我几句。我只好坐在那里一言不发。会后支书又找我谈话。她说:"组织上知道田间、康濯和丁玲的关系,比你密切得多,你在会上充什么好汉?组织上希望你主动做个检查,免得干扰斗争的大方向。"田间没有在会上发过言,也没有人要他揭发丁玲。可是听说领导人个别找他谈过几次话。田间是个性格内向的老好人,据说一时想不通跳后海自杀未遂,救起来住医院了;康濯当时是领导组成员,他揭发过什么问题我就不知道了。支书找我谈话,可能是一番好意,要我主动做个检查赶快过关。可我该检查什么呢?那时我脑子里已乱成了一锅襁糊,心中十分苦恼。回到家只好和段杏绵商量,她说:"反正咱们不能昧着良心给丁玲同志编瞎话,检查自己的思想认识总可以吧!"我觉得也只能这样了。于是就利用休会的时间苦思冥想写检查。我主要是说自己思想不健康,有崇拜名人、攀高结贵思想。由于婚姻问题上她帮过忙,因而对她很感激。对她的一切言行只看优点,看不到缺点,更看不到她目的是要反党。那时候会上已提出了丁玲的历史问题,说她被捕过,是写了悔过书出狱的,是地地道道的叛徒。这事我在检查中也写了。我说一九五二年夏天随同她去南京出差,她曾领我去看过禁锢她的地方。她说她是经宋庆龄等名人联名保释出狱的,出狱时她只写了"回家奉母"几个字的纸条。出来后很快就奔向了延安,毛主席还给她写了"往日文小姐,今朝女英雄"的题字。由于自己政治警惕性不高,从未怀疑过她是叛徒,反而对她更佩服得五体投地。话我是这么写的,不过老实讲,我当时并不相信丁玲真是叛徒,因为在延安经过整风、抢救运动,中央对她的出狱经过能不进行审查作结论?

我这份检讨在会上念完后,别人没再提什么意见,就算是过关了。丁玲也在大会上做过几次检查,但怎么检查都不成。党组扩大会愈开愈大,连外单位的人也扩大进来了。主要是要她交代和陈企霞的反党纲领,以及叛徒问题。丁玲坚决不承认有此事。她要求到中组部查档案,看中央在延安时所做的结论。但不管她如何申辩,都无济于事,最终还是把他们打成了"丁玲、陈企霞反党小集团"。

决心告别京华

丁、陈问题结束后,我决心离开北京回山西去。其实回山西的想法早就有了,以前和西戎、孙谦也交换过意见。我们都是一些土生土长的小青年,所以能写些作品,主要原因是熟悉农村生活。如今住在北京城当专业作家,每年只是下去走马观花看一看,就像只鸡一样,刨一爪子吃一嘴,长此下去,创作必然枯萎,结果是自生自灭。西戎已先走了一步,我们都觉得这一步走得很正确;孙谦也有这样的打算,但他知道电影剧本创作所正在招兵买马之际,绝不会放他走;我则是有点动动摇摇,好容易安顿好一个家,没过几天,再重新折腾一番,精神负担和经济负担都够受,实在有点舍不得。这次批斗丁、陈事件,促使我下了走的决心。早就听人说我们的文艺队伍中,宗派斗争时起时休。三十年代在上海斗,抗战时期在延安斗,如今又在北京斗开了。我一个普通作家,没有必要夹在当中受这份罪。我既然决心一辈子从事文学创作,一切都应当以此为前提安排自己的生活。一个人要想实现自己的理想,就要舍得失去一些东西。对我来说京华虽好总非久留之地。我把我的这些想法和段杏绵认真商量了一番。她也理解深入生活的重要性,但她是河北人,对山西一点都不熟悉,可是为了利于我的创作,她也同意去山西从头学起。她把调山西的想法和《中国少年报》领导谈了以后,领导很照顾她,说如果马烽要调回山西,可安排她担任报社派驻山西的记者。看来她的调动已不成问题,但我的调动还必须去山西跑一趟,看看人家欢迎不欢迎。

我到太原后,先到了省文联。这两年每次路过太原都是在这里停留。省文联的一些领导人,有的调到北京去了,有的调到了华北局,有的调到了省出版社。李束为原是省委宣传部文艺处处长,后来就调来省文联担任党组书记,主持文联实际工作,他对我要求来表示欢迎。胡正、西戎来此也是经他办理的。于是我们又找了宣传部秘书长卢梦同志说了此事。卢梦是个办事比较稳妥的人,他说他还需要问问省委负责同志再说,即使来还有个如何安排的事。我告他说我不要任何职务,只要求能下乡搞创作就行。第二天卢梦亲自来文联告我说,他已经和省委负责同志说了,他们表示欢迎。因为我是文艺三级干部,必须要有中组部的介绍信,免得人家说山西挖中央的干部。我想这事不成什么问题,作协创作组是个可有可无的单位,作协机关也不会留我,通过组织手续介绍来山西,不是什么难办的事。

返回北京后,我们就把调山西的事向家中两位老人说了,老人一听就反对,因为他们是河北人,去山西居住各方面都不适应。我们只好以组织调动没有办法来应付,他们虽然心里不高兴可也只好跟我们走。

我正打算向作协党组写一份请调报告,忽然接到作协办公室的通知,说下午全机关开大会,要我即刻到刘白羽家一趟。我猜不透白羽同志找我有什么事,匆匆忙忙骑自行车到了他家,他热情地接待了我。他告我说作协机关要做一些调整,准备成立一个青年部,主要负责培养青年作家的工作,由副主席老舍先生兼任部长,老舍已经同意了,组织上决定由我担任副部长,处理日常工作。我一听这话,头脑都大了。开头我只是说自己能力有限,担负不了这样重大的任务,还是另选别人吧,他听了直摇头,接着我就告他说我已打定主意要调回山西去,山西省委也乐于接受我。我决心深入生活,到火热的斗争中去。我是党一手培养起来的青年作家,我决心今后要在文学创作上做出一点成绩,报答党的恩情。他见我谈得很诚恳,忙说:"你的心情我能理解。我也是作家,我也有许多东西要写。可组织上要我干这工作,我有什么办法?共产党员嘛,只能服从组织分配。你说是不是?"我知道他说得有道理,可我还是没有接受这一任务,还是反复强调我刚说过的那些理由。大概白羽同志也有点生气了,最后他说:"我可以明白告诉你,这不是我职权范围内能决定了的事,这名单是周扬同志定的!你接受不接受这一任务是你的事,下午开大会,我还是要按组织决定正式宣布这一名单!"话已至此,我也就没什么可说的了,只好告辞出来。可是我并没有死心。我觉得现在只有直接找周扬同志了。我知道周扬住在文化部,文化部的地址在东四北头条胡同。于是我就骑车直奔东四。自从参加革命以来,不管在任何情况下,只要是上级分配的任务,即使我并不乐意干,只要说这是组织决定,我也就接受了,从来没有像现在这样,竟然敢越级上访。我也不知道我哪儿来的这股劲头,即使挨批评处分,我也认了!

当我来到文化部门口时,站岗的卫兵听说我找副部长周扬,不让进。他说现在正是首长吃饭休息时间,有事等两点上班以后再来。我一看手表,正好十二点半,确是吃饭休息时间。可等到下午两点,我的事就全完了。当时我灵机一动,编了一句假话,我说:"不是我要找他,而是他打电话要我马上来。"正说着,收发出来了,因以前我常来部党委汇报工作,他认识我,说了句:"他是作协的,常来。"这一来卫兵才放我进去。我没有去过周扬家,可我知道他住在那幢小楼里。我在门口锁好自行车,推门就撞了进去。一进门是一间大厅,周扬大概是刚吃完午饭,正和他儿子在打乒乓球。他一见我满头大汗闯进来,说:"嗬,马烽,找我有事吗?"我忙应了一声。他立刻把球拍扔在台子上,走过来和我握了握手,又让我坐。我坐下后,忙把向白羽讲的那些意见简要地向他陈述了一遍。他说:"你愿意长期深入生活搞创作,这个主意很好,我赞成!不过……"我知道这"不过"下边另有文章,心中不由得发怵,只听他说,"这个名单已经在主席团会议上通过了,临阵换人也来不及了。明年春天打算开个全国青年作家代表会,当前青年部的主要任务就是为这次大会做筹备,等开完这次会,放你走。深入生活再重要,也不在乎这半年六个月吧?"我听他说得入情入理,最后结果也不错,连忙表态说:"我一定全力以赴参加筹备工作。"末了我又找补了一句,"我现在先把家属送回山西去,这可以吧?"他笑了笑说:"当然没什么不可以!"

离开周扬家已经是下午一点多了,回家吃饭是来不及了,机关食堂也已过了饭点儿,我知道东四牌楼南边路西有一些大酒缸、小饭铺,从早到晚都营业。我在一家山西人开的小饭铺里吃了两碗刀削面。然后就回到东总布胡同,准备参加全机关的会议。

下午的会议是由副主席兼党组书记邵荃麟主持,老舍先生也来了。刘白羽宣读了主席团关于机构调整和人事安排的文件,也讲了讲今冬明春机关的中心任务是筹备青年作家代表会的事。会议结束后,我向老舍先生说:"今后我就在你直接领导下工作了。"他说:"咱俩得有个分工。"我问怎样分,他笑了笑说:"我想好了,六个字:我挂名,你干事!"他的幽默风趣引得大家都笑了。临离开作协大院的时候,碰到了白羽同志,他说:"马烽呀,我真没想到,你竟然直接找了周扬同志!"显然是周扬同志打电话告诉他了。我说:"那咱们就按周扬同志的指示办吧!"他说:"那当然。"

晚上回到家里,我把这一天的经历向段杏绵从头至尾讲了一遍。她听完说:"我真没想到你还有这么股犟脾气,竟然敢去找周扬同志!"我说:"事情逼到这一步了。"她又问我为什么要先送家属走,我说免得夜长梦多。这样做一方面表明我决心要回山西;另方面是怕《中国少年报》万一领导人有了变动,改变了派驻山西记者的决定,事情就麻烦了。段杏绵觉得我说得有道理,也就同意了。我俩都觉得这事要办就得快办,否则天气转凉后,老人小孩都很受罪。当晚我就给束为他们写了一封信,主要内容是说:作协要我参加第一次全国青年作家代表会的筹备工作,暂时还回不去。我打算先把家属送回山西,希望能帮我租两间住房,租金由我负担。不久就收到了束为的复信,他说已替我在山西人民出版社借到两间住房,什么时候来都可以,这样我们就开始整理行装。有天晚上,陈明同志来找我。他说他要随同丁玲一块去四川下乡,有些书籍、东西带不走,还有她妹妹(一直和他们生活在一起)也得有个住处,听说我的房子要卖,问我是否可以卖给他。我说当然可以。他说房价由我定,要多少,给多少。这处小院子,当初我是花了三千元买的,修整花了五百多元。前不久我曾找房纤看过,房纤说近一个时期房价上扬,至少可以卖到五千元。可陈明同志要买,他们正处在困难时期,我能赚他们的钱吗?我当即把契约找出来给他看,我说:"契约上写的多少,你就给多少好了。"他说:"听说你修缮还花过不少钱。"我说:"我们在这里已住了两年多,就算出了房租。"就这么把事办了。

那时我每天要去作协上班,只有晚上回来帮他们整理要带走的东西。书籍、衣物、生活用具等装了几大箱,行李铺盖包了几大捆,一套旧沙发留给了陈明,还有一些笨重的家具就留给了我堂妹。我又请作协总务科派了一位同志帮助办理了迁移户口的手续、侄女小芬的转学和预订了几张卧铺车票,雇排子车把东西拉到车站行李房托运了。然后就由段杏绵率领全家大大小小七口人离开了北京。我没有亲自送他们去太原,因青年部刚成立,许多事情都要我出面办理,实在是离不开,好在我已经给山西文联发了电报,还特意又给束为挂了个长途电话。我相信我的那些老战友们一定会帮我料理这些事情的。送走家属后,我一个人就搬到了作协机关居住,在机关食堂就餐。一开始是组建青年部,然后就是全力以赴筹备青年作关食堂就餐。一开始是组建青年部,然后就是全力以赴筹备青年作家代表会议。这个会议是以中国作协与团中央名义共同召开的,团中央也派了一些干部参与筹备工作。制定代表条件,给各省、市、自治区分配名额,杂七杂八的事情很多。白天忙于工作,晚上难免也想家。他们初到一个新环境,人生地不熟,安排这么大家人口,麻烦事很多,我又帮不上忙,只苦了段杏绵一个人,心里总是牵挂着他们。后来接到了段杏绵的来信,她说在省文联和团省委的帮助下,一切均已安排就绪,她已去团省委上班。小芬已转入五一路小学,大儿子小泉、二儿子炎炎已送到了省委托儿所,只有三儿子小林在家。在太原居住条件、生活条件都比北京差一些,但过一段习惯了就好了。看了她的信,我总算一颗悬着的心跌回了肚里。

我把家送回太原,开完青年作家代表会我也要回山西的事,机关里的人都知道了,有天总务科有位同志对我说:"作家协会可是个正部级单位,你的职务等于政府的副局级,很多人盼都盼不到,你为啥要回山西?"我笑笑说:"这就叫人各有志嘛!"

从此我就一心一意抓紧时间进行筹备工作。除了一般的事务工作外,还有一项任务是组织人起草大会中心发言稿,有关诗歌、散文、报告文学的中心发言,都已请到了人,而有关起草小说中心发言稿的任务却落到了我自己头上。而我又不善于写这类文章,只好硬着头皮承担起来。白明黑夜阅读青年作家们的作品,作记录,写提纲,拖拖拉拉忙了两三个月才算写出个初稿来,经过征求专家们的意见,送领导审阅后又进行了反复修改,才算松了一口气。

第一次全国青年作家代表大会,原定是一九五六年春天召开,因三月底作协要召开理事扩大会,只好向后延期,一直拖到初夏会议才得以召开。这次会议开得很成功,代表们情绪也很高。会议开完后,刘白羽同志就遵照周扬同志的意见,给我从中组部开来了调动手续。我终于告别居住了七年的古都北京,回到了故乡故土。

我一直认为我这步棋走得对,时至今日已过去了四十多年,我仍无怨无悔!

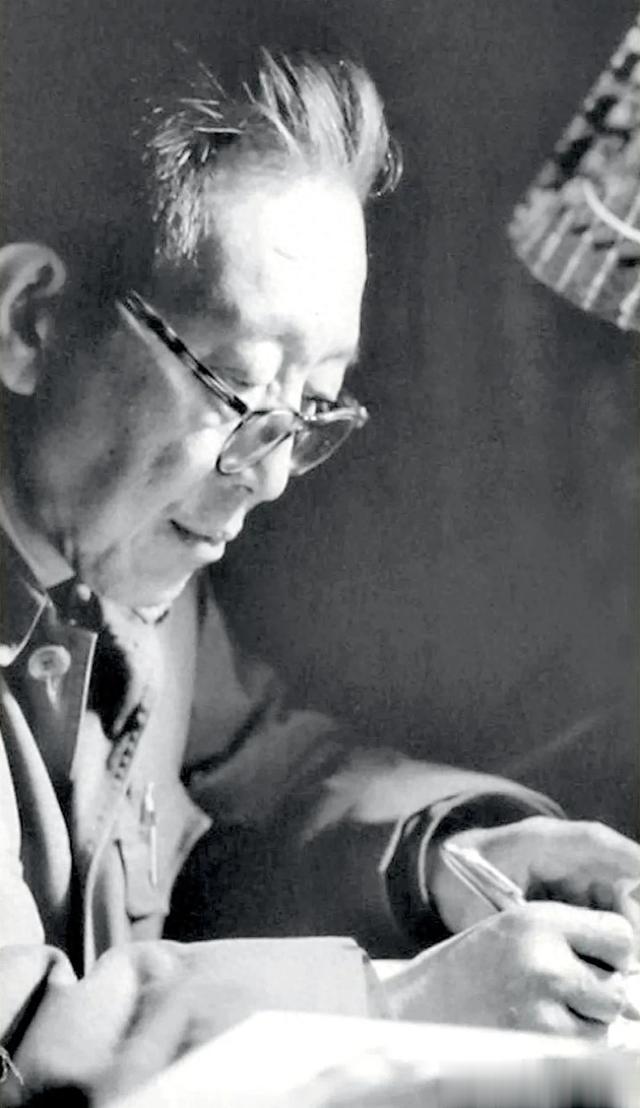

【马烽(1922年6月18日—2004年1月31日),原名马书铭,出生于山西省孝义县(现孝义市)居义村,是著名作家、编剧。马烽幼年丧父,随母亲寄住汾阳县(现汾阳市)东大王村舅父家,并在该村入学读书。1937年,日寇侵入山西,学校被迫停办,马烽只得辍学。1938年春马烽参加了抗日游击队 ,并加入中国共产党 。1940年马烽被送往延安鲁迅艺术学院附设的部队艺术干部训练班学习 ,半年后转入部队艺术学校美术队 。1942年冬天转业到了晋绥边区做地方工作。1945年6月5日由马烽、西戎合著的《吕梁英雄传》开始在《晋绥大众报》上刊载,1946年8月20日全部登载完,小说受到人们的欢迎。新中国成立后担任过中国作协党组书记、副主席,中国文联第七届荣誉委员。被山西省政府授予“人民作家”称号,也是“山药蛋”派作家代表人物之一。2004年1月31日,马烽因病在太原逝世,享年82岁。】