1989年,25岁的何智丽嫁给了日本的工程师小山英之,改名为“小山智丽”。1992年,她成为了日本国籍,并更改了自己的日文名字。在与邓亚萍的对决中,她每次得分都会兴奋地喊“吆西”,赛后还激动地说“能为日本夺冠真是太开心了”。对很多中国人来说,她简直是忘本的代表。

如今,她因为丈夫在婚内出轨已经离婚,乒乓球事业也回不到昔日辉煌。现在再想回到上海养老,真的是可能吗?她入了日本籍之后,心里会不会有些后悔呢?

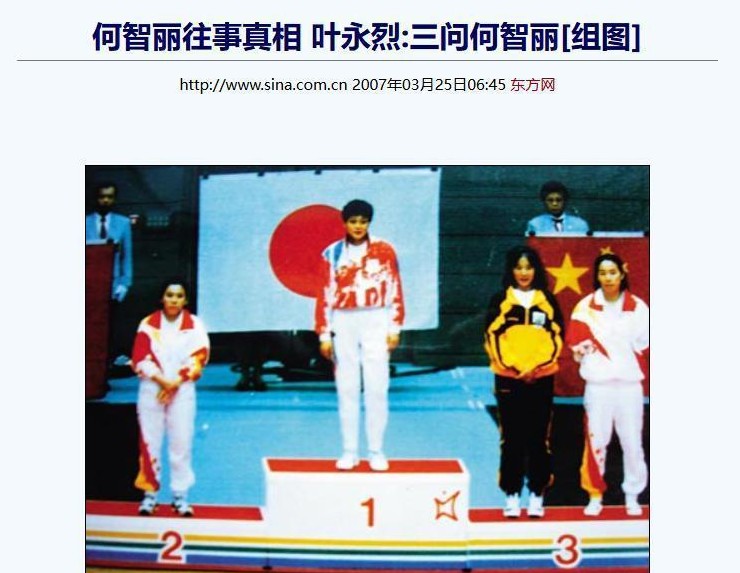

高喊“吆西”1994年,当日本国旗在她面前升起的时候,中国观众席瞬间静默,电视机前却传来了愤怒的抗议声。对何智丽来说,这场胜利将永远铭刻在她的生命里。那一年,何智丽已踏入而立之年,而在中国人心中,邓亚萍则是世界排名首位且从未输过的真正“大魔王”,她那时才刚21岁,正值风华正茂。

赛前,中国教练组对何智丽的实力有所小瞧,认为她“离队六年,年龄也大”,甚至把她的技术能力放在了陈静、乔红等选手之后。没想到,何智丽居然一路披荆斩棘杀到了决赛,终于有机会和邓亚萍一较高下。

比赛还没开始,大家几乎都在盯着邓亚萍,想着她会轻轻松松把已经放弃中国国籍的何智丽打得不成样子。可现实啊,真是和咱们想的完全不一样。一开始,邓亚萍真的是打了个漂亮的开局,轻轻松松赢下了第一局,给观看比赛的中国观众带来了不少振奋。

真没想到,首局打得那么好,接下来竟然连续输了三局。邓亚萍那种标志性的快速进攻真是如同狂风暴雨一般,不过何智丽凭着精准的预判和稳固的防守,把比赛拖成了消耗战。在第三局,何智丽打出擦边球得分后,立马朝场边冲去高喊“哟西”,接下来每次得分都要喊一声,给对手带来了不小的心理压力。

赛后采访时,何智丽整场用日语交流,还放话“为日本争冠比为中国争冠更激动”;昔日的“上海女儿”穿上日本的战袍,让不少人感到被背叛,骂她“汉奸”的声音响彻全国。除了体育类的报纸,北京青年报、羊城晚报等许多主流媒体也纷纷发表文章批评何智丽“数典忘祖”。在上海的弄堂里,更是贴出了“何智丽滚出中国”的标语。

有人放话说“这样的家伙没好下场”,不光“预言”她的婚姻会出问题,还写信给她父母,让她回国时“小心点,说不定会有去无回”。没过几年,大家就听到了一个让人痛快的消息,她离婚了,原因是丈夫出轨。

从未公开说“后悔”1985年,何智丽21岁,碰上了那位来自大阪名门的业余乒乓球爱好者小山英之。小山的父亲小山藤兵卫可是日中友好协会的会长呢。小山英之是一名工程师,但他对何智丽的球技和个性产生了深深的吸引,主动开始追求她。两人通过写信的方式逐渐培养起了感情,何智丽也被小山英之的细心和体贴所打动。

所以,在中国国家队“离开”后,何智丽选择去了日本,成为了小山英之的妻子。对于当时的何智丽而言,小山英之对她可真是关怀备至。他不仅鼓励她重返赛场,还亲自做她的陪练,甚至说服大阪池田银行为她投资1500万美元建造一座专用训练馆。

1992年,在小山家族的帮助下,何智丽获得日本国籍并开始代表日本参赛。1994年,她在广岛亚运会上打败邓亚萍夺得冠军,丈夫则全程在场边为她加油。日本媒体把他们塑造成“中日友好典范”,何智丽还多次受到天皇的接见。每当夫妻俩一起出席活动时,总是展现出一副恩爱模样。

实际上,小山家族一直把她当作“外人”。连小山英之自己也渐渐自认为是“恩人”,公开表示“要不是我捡球,她哪能有今天”。1997年,媒体曝光小山英之与俱乐部女同事有染,面对质疑,他竟然反过来指责何智丽“忘恩负义”,家里人也齐心协力施压,让她离婚。

之后,小山家族利用媒体发布关于“何智丽脾气火爆、难以相处”的言论,意图损害她的声誉;而日本乒协则以“婚姻丑闻影响团队形象”为理由,一度禁止她担任教练。在离婚诉讼中,她仅获得650万日元(大约40万元人民币)的赔偿,曾经的“爱情港湾”如今变成了算计的泥潭。她直言“对日本男人已经没有信任感”,表示想找个中国籍的再婚对象,但因为条件太严格,至今没找到合适的。

2000年退役后,她在大阪银行做了一名普通职员,公寓里挂着一些上海的老照片,书架上则摆着中日双语版的《论语》。何智丽虽然从没明说“后悔”,不过从一些细节中,咱们能隐约感受到她的心境变化。

1995年天津世乒赛,她以“伤病”理由退赛,这在日本媒体看来是“故意躲避中国队”的表现。2005年,她以“中日友好大使”的身份回到祖国,在整个采访中都使用中文,频频提到“感恩中国的培养”。生活在大阪的她,家里总是备着城隍庙的五香豆,手机屏保则是外滩的夜景。

现在回头看看何智丽的过去,感觉她真的是个挺复杂的人,不过她的真实感也让人印象深刻。“不该赢”的球1987年3月,世乒赛女单半决赛的赛场上,23岁的何智丽握着球拍的手微微颤抖。

这场不到一个小时的比赛,改变了她的命运,也成了中国体育史上最具争议的“个人反抗史”。当时,在强调“国家荣誉至上”的背景下,运动员的胜负得听从战术安排。如果两个中国选手碰上,教练组会根据对方特点和国际影响等,安排一位主动让球。

这种“舍小家为大家”的规则,曾经帮助中国队在冷战时期称霸国际赛场,但也暗藏了人性与体制冲突的隐患。在这场比赛里,何智丽需要扮演那个“为了大局而牺牲小我”的角色。上场前,她心里早已做出了决定。

4岁时,在舅舅的带领下,她第一次接触乒乓球,弄堂里的水泥球台成了她的首个训练场地。无论是严寒还是酷暑,她总是一身棉袄,挥拍击球,渐渐成了邻居们嘴中的“乒乓少女”。外公给她打气,舅舅教她技巧,这样一来,她的好奇心就一直没断。而那颗简单的白色小球,也在她心中悄悄种下了特别的种子,慢慢地开始生长。

当时的她,心中肯定藏着梦想,幻想着总有一天能代表中国,站在世界的舞台上。后来,她碰上了教练柯元忻。教练柯元忻看出她一直用直板握法,立马给她调整成横板,还亲自演示动作的细节:“手腕要松弛,击球的那一瞬间要用力,就跟甩鞭子似的。”

在柯元忻的严格教导下,何智丽的基本功越来越稳,反手弧圈球的技术也开始展露头角。寒来暑往,弄堂里的水泥球台见证了她的付出与坚持。每当同龄的伙伴们在玩耍时,她却执着地握着球拍,一次又一次地练习弧圈球,膝盖上的淤青始终没有消退。14岁时,她凭借全胜的战绩拿下了上海市青少年比赛的冠军,因而被上海青年队特招。1980年,仅仅16岁的她在全国青少年锦标赛上,成功击败了三位成年组的选手,瞬间成名。

三个月之后,她穿上了国家队的战袍,成为当时最年轻的国手。17岁时,她成功入选国家队,凭借横板打法大放异彩,19岁便摘得亚洲冠军,20岁又帮助中国队赢得世乒赛团体金牌,教练们纷纷认为她是“未来十年的核心”。

这份光芒的背后,其实藏着性格中叛逆的种子在悄然滋生。于是,管建华以“保送晋级”的轻松心态踏上赛场,结果在第一个发球局就感觉不对劲,何智丽的弧圈球比训练时还要狠,落点直接瞄上死角。

后来,管建华蹲在地上泪流满面,教练组气得直接把保温杯摔了个粉碎,跟韩国选手梁英子的较量中,虽然她打得风生水起,可教练们一个个却都不搭理她。获胜之后,领奖台上寂静无声,四周一片冷清。

国家队的庆功宴上,她的座位被取消了;更衣室里,队友们都不愿意和她握手;回国的航班上,教练冷冷地说:“你赢了比赛,但输了人心。”在体委的内部文件里,她被称作“破坏团结的极端个人主义者”;本该是她的奥运参赛资格,结果却被李惠芬取代了。这些,都是她选择离开的原因。

何智丽在扣下那个“不能赢”的球时,不光打破了管建华的防守,更为集体主义的铁幕撕开了一道缝隙。这道缝隙中,透出个体尊严的微弱光芒,也映射出时代发展的必然性。她不是个英雄,却是那第一块推倒高墙的砖头。

2005年上海世乒赛时,她用自己的本名“何智丽”签名,眼里含着泪水,感触地说:“回家的感觉真好。”她曾以天赋异禀的姿态挑战体制,又以归化身份撕扯民族情感;她既是集体主义的“背叛者”,也是个人主义的追随者。

从弄堂少女到争议冠军,从异国漂泊到暮年思归,何智丽的一生如同乒乓球的弧线——旋转、起落、难以预测。她的故事没有清晰的对错,只有时代的多样性和个人的真实感受。年纪渐长,她说“想回上海安享晚年”,可弄堂里的人际隔阂和网上的“叛徒”指责,让她的回乡之路变得异常艰难。

在社交媒体上,“投机者不配回国”的声音持续不断。不过,也有人呼吁宽容:“她为体制牺牲过,也为自己的选择承受过代价。”如今,上海的春风年年吹拂,街上的梧桐树依旧挺立,不知道是否还能为这位游子留下一个归宿的地方。