在历史的长河中,许多故事如星辰般闪烁,璀璨而迷人。而今天,我们要讲述的,便是一个发生在光绪年间的禁忌之恋。

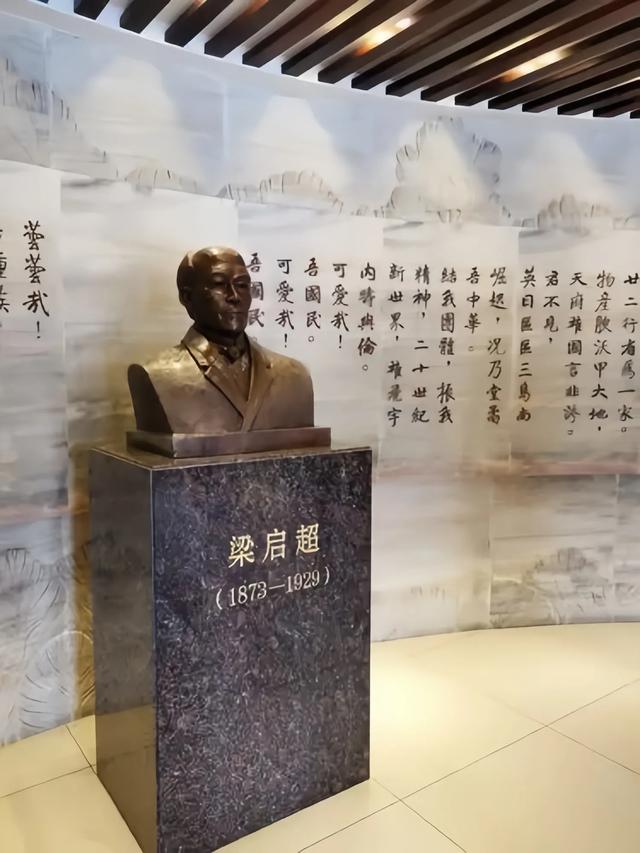

它不仅关乎爱与思念,更是对理智与情感的深刻探讨。故事的主角是梁启超,一个在中国近代史上响当当的人物;而另一位则是他的天涯知己——何蕙珍。

01 一场意外的邂逅

光绪二十五年(1899年),梁启超应康有为之邀,远赴美国檀香山,处理保皇会的事务。此行不仅是为了政治理想,更是为了那一份深藏于心的情感。

在檀香山,一位侨商为梁启超设下了丰盛的家宴,席间,梁启超的目光被一位年轻女子吸引——她就是何蕙珍,侨商的女儿。

何蕙珍年方二十,聪慧而美丽,接受了西方教育,甚至在16岁时便已成为学校的教师。她的英文流利得让梁启超自愧不如。

想象一下,一个身处异乡的文人,面对这样一位才貌双全的女子,心中难免涌起波澜。

宴会的气氛热烈而愉快,何蕙珍被邀请作为梁启超的翻译,轻声细语间,她的声音如同清泉,流淌在梁启超的心田。

席间,何小姐更是主动拿出她为梁启超撰写的辩护文章,恳请他指教。此时的梁启超,心中不禁一震:这位年轻女子,竟然如此关心自己的事业与声誉,难道这就是所谓的“天涯知己”?

02 情愫暗生

梁启超在檀香山的日子,似乎被何蕙珍的聪慧与美丽所吸引。他开始用诗歌来表达心中的情感,写下了24首情诗,字里行间流露出对何蕙珍的赞美、思念与无奈。

正如他所言:“颇愧年来负盛名,天涯到处有逢迎;识荆说项寻常事,第一知己总让卿。”这首诗不仅是对何蕙珍的赞美,更是对他自己内心深处情感的自我剖析。

然而,梁启超并非一个可以轻易放下家庭责任的人。尽管心中涌动着对何蕙珍的情愫,他依然选择了理智。

在光绪二十六年(1900年)5月24日,他给妻子李惠仙写了一封家书,向她坦白了这段奇遇。信中,他没有隐瞒任何细节,甚至连对何蕙珍的倾慕之情也一一交代。

李惠仙收到信后,心中五味杂陈。她或许明白,丈夫在异乡的孤独与渴望,但作为妻子,她的心中难免生出几分不快。于是,她写下了回信,回应着梁启超的坦诚与脆弱。

03 理智的选择

尽管情感如潮水般汹涌而来,梁启超最终选择了理智。对于他来说,家庭的责任与对妻子的忠诚,是他无法抛弃的情感纽带。于是,他在内心深处将这段情感锁住,结束了与何蕙珍的苦恋。

然而,故事并未就此结束。

时光荏苒,1913年梁启超在民国时期任司法总长时,何蕙珍再次从檀岛来到北京,想要与他结成秦晋之好。

可惜的是,梁启超只是在总长的客厅里接待了她,便又将她送走。何蕙珍心中满是失落,甚至连一顿饭也未能与他共进。

在何蕙珍的表姐夫《京报》上,梁启超的举动遭到了指责,认为他对何蕙珍的态度过于冷淡,连一顿饭也不愿意请她吃。

或许,这段感情在外人看来显得薄情,但对于梁启超来说,却是他心中永远的纠结与无奈。

04 爱与理智的博弈

梁启超与何蕙珍的故事,犹如一场爱与理智的博弈。在这段感情中,梁启超身为一个政治家,理智与责任始终占据着他的内心。

尽管他对何蕙珍的情感如烈火般炽热,但他始终未能跨越那条道德的界限。在这个故事中,我们看到的不仅是个人情感的纠葛,更是时代背景下的责任与担当。

梁启超的选择或许让人心痛,但也正是这种理智,让他在历史的舞台上继续前行,成为了一个伟大的思想家与政治家。

05 结尾的感悟

正如古人所言:“天涯何处无芳草,何必单恋一枝花。”在这个纷繁复杂的世界里,我们或许会遇到许多让人心动的灵魂,但真正值得珍惜的,往往是那些能够陪伴我们走过风雨的人。

梁启超与何蕙珍的故事,虽是禁忌之恋,却也让我们明白了理智与情感之间的平衡。

在这段历史的回望中,我们不禁感慨:“相逢一醉是前缘,风雨散、飘然何处?”希望每个人都能在天涯的旅途中,找到属于自己的知己,携手共度人生的风雨。

对此你怎么看呢?欢迎留言。